1. 课外活动资源对学业能力的多维支持

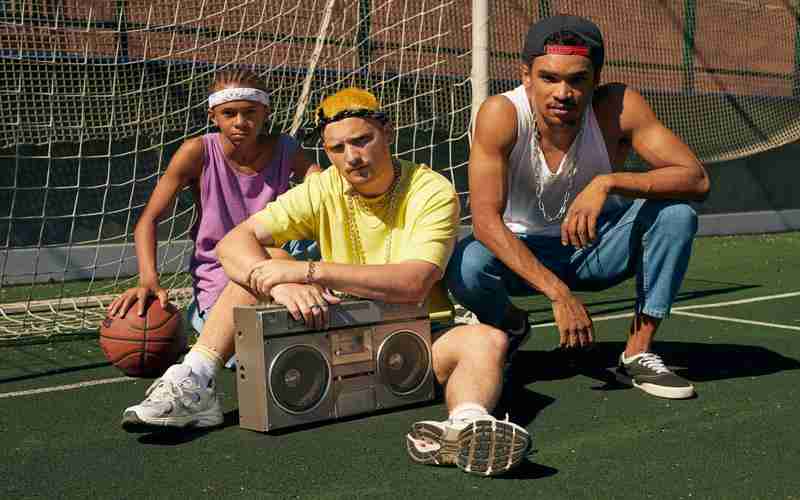

重点大学通常拥有丰富的课外活动资源(如学术竞赛、科研项目、社团实践等),这些资源通过以下路径间接提升学生的高考成绩:

学习动机与效率:参与学术类课外活动(如学科竞赛、研究性学习)能够深化课堂知识的理解,提升学习兴趣和内在驱动力。例如,查奇芬等人的研究表明,课外学习时间与学业成绩正相关,且主动探索型活动能增强学生的自主学习能力。综合素养培养:重点大学的社会实践、志愿服务等活动,不仅强化学生的责任感与抗压能力,还通过时间管理能力的提升优化学习效率。如李琳琳的研究指出,课外活动中形成的批判性思维和深度学习方法,有助于提高考试中的应变能力。同伴效应:优质课外活动常吸引高学业水平的学生参与,形成良性竞争和协作氛围,间接提升整体学业表现。2. 课外活动与高考评价体系的衔接

当前高考改革(如上海综合评价体系)强调对学生综合素质的考察,重点大学的课外活动资源在以下方面与之契合:

能力证明:科研项目成果、竞赛奖项等可直接作为综合评价材料,体现学生的创新能力与实践能力。例如,上海高考综合评价中,课外实践成果(如调查报告、公益活动)是重要评分项。隐性能力提升:社团活动、领导力训练等培养的沟通能力和团队协作精神,有助于学生在高考面试环节脱颖而出。3. 资源分配差异与成绩分化的关联

重点大学与非重点大学在课外资源上的差距可能导致学生成绩的分化:

资源优势:重点大学的实验室、导师资源、国际交流项目等为学生提供更广阔的学习平台。例如,参与科研项目的学生往往在学科深度学习中表现更优,间接提升高考难题的解决能力。应试化倾向的挑战:部分学校过度强调应试类课外活动(如补习班),反而挤压了学生的自主学习时间,导致学习效果下降。陈传锋等人的调查显示,88%的小学生参与学科补习,但仅10%的学生成绩显著提升。4. 课外活动与学业成绩的平衡策略

适度原则:研究指出,每周课外活动时间与课堂学习时间的比例需控制在合理范围内(如1:2),过度投入可能影响基础知识的巩固。个性化匹配:根据学生兴趣和学业目标选择活动类型。例如,学业压力较大的学生可优先参与短期的社会实践,而非耗时长的科研项目。学校引导机制:重点大学通过学分制(如“二课积分”)引导学生科学规划课外活动,既保障综合素质发展,又避免时间浪费。5. 实证研究与政策启示

数据支持:李琳琳基于4,461份样本的研究表明,课外学习时间与通识能力、专业能力提升显著正相关,但需与课堂学习形成互补。政策建议:教育部门应推动课外活动资源的均衡分配,例如通过“强基计划”等政策向非重点学校倾斜科研资源,减少因资源差异导致的升学不公平。重点大学的课外活动资源通过能力培养、综合评价加分和隐性素质提升等多路径影响高考成绩,但其效果依赖于资源的科学配置与学生的个性化选择。未来需进一步优化课外活动与学业目标的协同机制,推动教育公平与质量的双重提升。

推荐文章

回归分析在经济学案例题中的高考命题趋势

2025-03-11生物学中的细胞结构及功能

2024-12-15如何获取专业学长的建议

2025-01-31高考生报考复合材料科学与工程需要具备哪些学科基础

2025-03-25高考单独报名缴费失败如何处理

2025-03-14高考后如何利用暑假提升自己

2024-12-03如何了解专业的就业前景

2025-02-03志愿填报机构收费与高校合作模式探讨

2025-04-13高考环境设计题中如何通过色彩调节空间视觉效果

2025-05-11