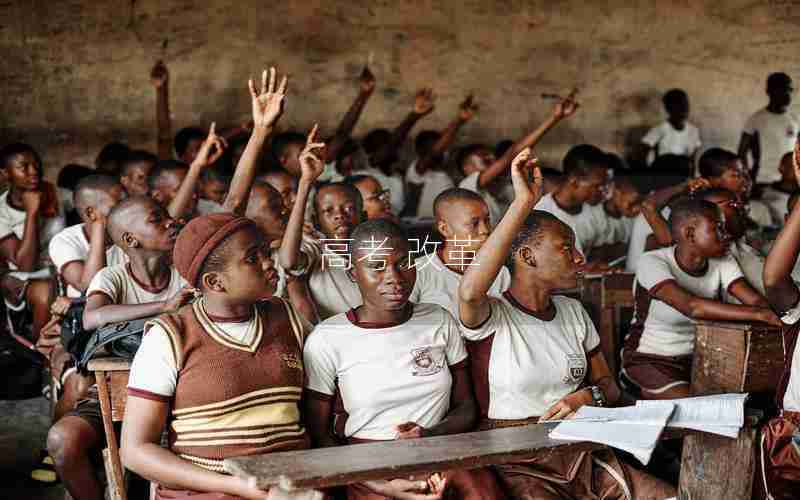

高考制度中的公平机制对学生成长的影响是复杂且多维的,既通过标准化选拔为不同背景的学生提供了上升通道,也在教育资源分配、社会支持系统等方面暴露出局限性。以下是综合不同视角的分析:

一、促进社会流动与阶层突破

1. 平等机会的窗口

高考通过统一考试标准,弱化家庭背景的直接干预,为经济条件薄弱或偏远地区的学生提供了改变命运的机会。历史上,高考恢复后数十年间,数以亿计的学生通过高考进入大学,实现社会阶层的跃迁。例如,国家专项计划每年惠及十多万农村和贫困地区学生,显著提升了弱势群体的高等教育入学率。

2. 人力资本的提升

高考的公平性体现在“分数优先”原则下,学生通过努力提升成绩即可获得更优质的教育资源。这种机制激励学生投入学习,增强知识储备和竞争力,为未来职业发展奠定基础。例如,重点大学的毕业生在就业市场中的优势往往更高,进一步推动社会流动。

二、学业表现与综合素质的平衡

1. 分数导向与学习投入

高考的公平机制强化了“付出即回报”的信念,学生通过标准化考试明确目标,形成清晰的学习路径。研究显示,学校支持(如教学资源、教师指导)对学生学业表现有直接正向影响,而家庭和朋辈支持则通过公平感知间接促进学习投入。

2. 综合素质评价的挑战

新高考改革引入“两依据、一参考”(高考成绩、学业水平考试、综合素质评价),试图打破“唯分数论”。综合素质评价的公平性仍受争议。例如,经济条件优越的家庭可能通过课外活动、竞赛等积累优势,而农村学生则因资源匮乏处于劣势。

三、教育资源分配不均的制约

1. 城乡与区域差异

尽管高考制度本身追求公平,但教育资源的不均衡分配导致起点差异。例如,发达地区的名校拥有更优质的师资和教学设备,而农村或欠发达地区的学生可能因教育质量不足在竞争中处于弱势。研究发现,家庭经济资本和文化资本显著影响学生对高考加分政策的公平感知。

2. 教育内卷与压力

高考的标准化竞争加剧了教育内卷。学生为应对考试投入大量时间,可能导致应试倾向过重、创新能力不足。例如,新高考选科制度下,部分学生为追求高分选择“易得分科目”,而非兴趣或职业导向,造成知识结构失衡。

四、心理与社会适应的影响

1. 公平感知与自我认同

学生对高考公平性的认可直接影响其学习动机和社会信任感。研究表明,当学生认为制度公平时,更倾向于通过努力改变命运;反之,可能产生消极情绪甚至放弃努力。例如,家庭资本较低的学生若感知到制度不公,可能降低对未来的期望。

2. 压力与心理健康

高考的竞争性可能引发焦虑和心理负担。新高考改革中,多次考试(如外语两次机会)本意是分散压力,但实际执行中反而增加了学生的备考负荷,部分学生因“一考定终身”的压力出现心理健康问题。

五、改革方向与未来展望

1. 优化选拔机制

通过多元录取(如强基计划、综合评价招生)和分类考试(如高职单招),平衡分数与能力的评价。例如,2020年实施的“强基计划”旨在选拔基础学科拔尖人才,同时减少对竞赛加分等路径的依赖。

2. 促进教育资源均衡

加大对农村和薄弱学校的投入,推动优质教育资源下沉。例如,通过互联网教育平台共享课程资源,缩小城乡教育差距。

3. 强化社会支持系统

家庭、学校和社会的协同支持是提升公平性的关键。例如,学校需加强对弱势学生的学业辅导和心理疏导,需完善助学贷款等经济援助政策。

高考的公平机制既是社会流动的“阶梯”,也是资源分配问题的“放大镜”。其对学生成长的影响既有积极推动(如促进努力、提供机会),也需正视局限性(如资源不均、心理压力)。未来需通过制度优化与配套改革,使高考真正成为“因材施考”和“全面育人”的公平平台。

推荐文章

报考高考提前批需要满足哪些特殊条件

2025-04-20985高校的招生计划如何制定

2025-01-06高考语文病句题常见误区及纠正方法

2025-03-20学习心理学能从事哪些职业

2025-01-23化学工程专业的实验室工作

2025-03-05哪种高考形式适合应届生

2025-01-29生物高考知识点、高考必备生物知识点大全

2023-10-19以敬畏之心解锁生态文明的密钥

2025-05-10高考统招本科学位证与成考本科学位证标注差异解析

2025-03-27财务管理与会计专业有何不同

2024-12-29