近年来,高考命题逐渐从单一学科知识考查转向跨学科融合与核心素养评价,传统手工艺在当代设计中的创新应用成为重要命题方向之一。这一趋势既呼应了国家对文化传承的重视,也体现了对学生综合能力、创新思维及文化自信的培养目标。以下是相关命题趋势的分析与解读:

一、命题背景与核心方向

1. 文化传承与创新融合

高考命题强调传统文化与现代价值的结合,传统手工艺作为民族文化的重要载体,其创新应用体现了“守正创新”的理念。例如,景德镇陶瓷通过3D打印技术辅助复杂图案设计,既保留传统工艺精髓,又提升生产效率。此类案例常被用于考查学生对文化传承与科技赋能的双向理解。

2. 跨学科情境设计

题目可能通过图文结合的情境材料(如传统刺绣与智能服装设计的结合)考查学生跨学科分析能力。例如,理科综合题可能涉及材料科学(如新型环保材料与传统手工艺的结合),文科题则聚焦文化符号的现代诠释。

3. 开放性与实践导向

命题倾向于设置开放性问题,如“如何通过设计让传统手工艺适应现代生活”,要求学生结合案例分析并提出创新方案。例如,故宫文创产品的成功案例常被引用,强调设计需兼顾文化内涵与市场需求。

二、传统手工艺创新应用的考查维度

1. 材料与技术的革新

2. 设计理念的融合

3. 社会价值的延伸

三、命题对学生的能力要求

1. 批判性思维

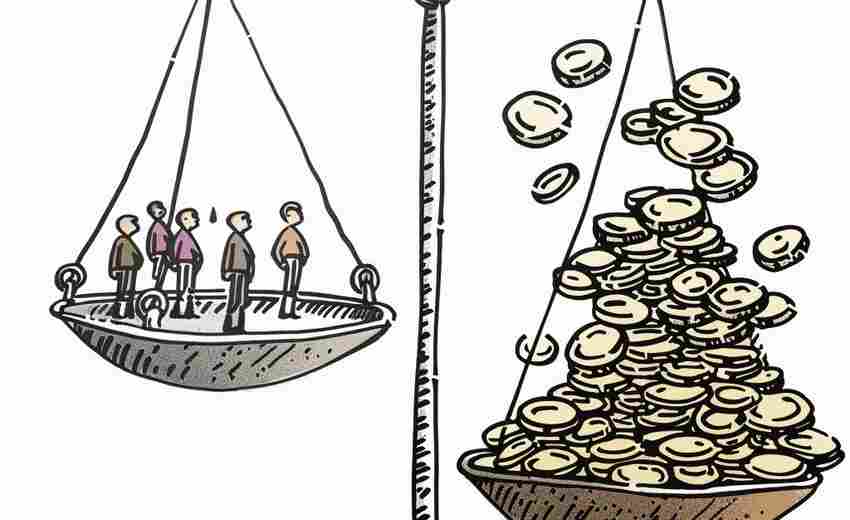

需辨析传统工艺商业化中的利弊,例如讨论“非遗产品过度标准化是否丧失独特性”。

2. 创新实践能力

结合具体案例(如苏绣与现代服饰设计的结合)提出创新方案,并论证可行性。

3. 跨学科整合能力

例如,分析陶瓷工艺中的化学材料特性(理科)与纹样设计的美学逻辑(文科)的关联。

四、备考策略与案例积累

1. 积累典型案例

2. 关注热点领域

3. 强化思辨训练

针对“传统与创新的平衡”“手工艺的可持续发展”等议题,构建辩证论述框架,引用《考工记》中“材美工巧”理念等经典理论。

传统手工艺在当代设计中的创新应用,既是高考命题的热点,也是文化自信与创新能力的综合体现。考生需从技术、文化、社会多维度切入,结合具体案例与跨学科知识,展现对传统工艺现代化转型的深度思考。通过此类命题的备考,学生不仅能提升解题能力,更能深化对中华优秀传统文化的理解与认同。

推荐文章

外语专业课程设置与高中英语学习有哪些本质区别

2025-05-29发酵工程在食品工业中的应用及高考考点分析

2025-04-28渤海大学土木工程专业的行业前景如何

2024-11-24高考英语听力中如何捕捉时间、地点等关键细节

2025-05-18如何从山东高考成绩中找到学习方法

2024-12-10新高考改革背景下人力资源管理专业录取趋势有何变化

2025-05-23专业就业前景如何判断

2024-12-14如何通过官方微信公众号及时掌握提前批资讯

2025-03-27环境科学专业的热门领域

2024-11-07如何进行行业分析

2025-01-10