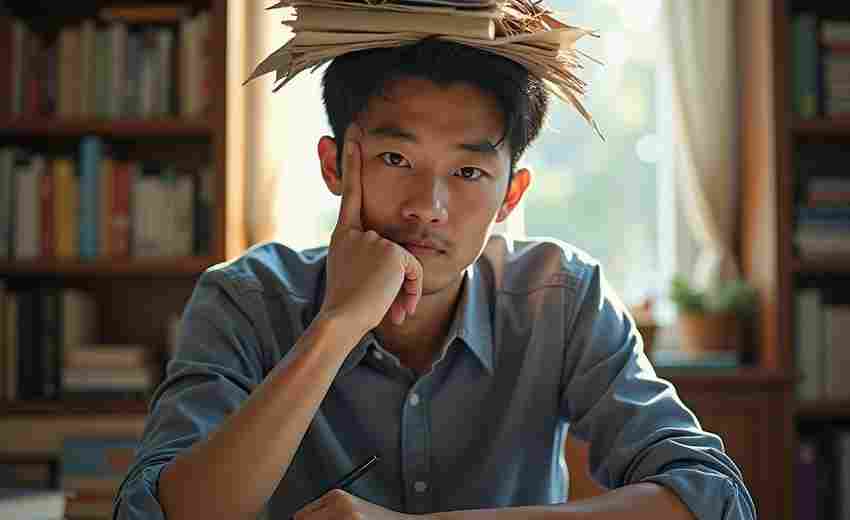

高考录取后,许多学生会因突然失去明确目标、对大学生活未知或对专业选择的疑虑而感到迷茫。以下是结合心理学专家建议和实际经验总结的缓解方法,帮助你逐步找到方向:

一、 接纳情绪,调整认知

1. 承认迷茫的合理性

高考后的迷茫是普遍现象,本质是从“被动学习”到“主动规划”的过渡期。此时不必过度批判自己,可将这种情绪视为成长的契机。

2. 重新定义高考的意义

高考是人生的重要节点,但并非唯一转折点。研究表明,仅30%-50%的毕业生从事与专业完全对口的工作,因此大学是探索更多可能性的起点。

二、 制定计划,充实当下

1. 短期目标:填补空窗期

2. 长期规划:探索兴趣与职业方向

三、 主动沟通,寻求支持

1. 家庭沟通

家长需避免过度追问成绩或施压,转而以“倾听者”角色帮助分析选择。例如,可共同制定“上、中、下”三档心理预案,减少对单一结果的执念。

2. 专业咨询

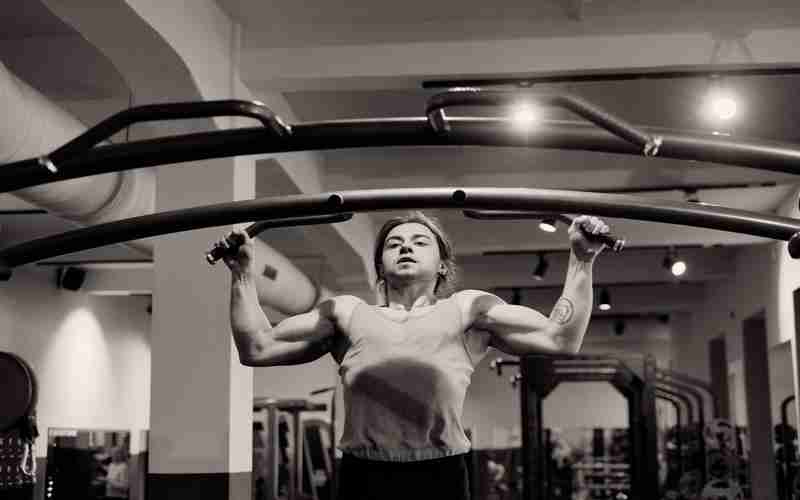

若长期情绪低落、失眠或自我封闭,可寻求心理咨询师帮助。例如,通过“心理健身房”概念,将咨询视为提升心理韧性的锻炼。

四、 调整生活习惯,保持身心健康

1. 规律作息与运动

避免报复性熬夜或过度放纵,维持生物钟稳定。运动(如瑜伽、慢跑)可促进多巴胺分泌,缓解焦虑。

2. 限制虚拟娱乐

减少无目的刷手机、游戏的时间,防止陷入“虚假充实感”。建议每天设定1-2小时专注学习或兴趣活动。

五、 提前规划大学生活

1. 学术准备

2. 能力储备

3. 心理建设

大学可能面临竞争压力与社交挑战,可提前阅读《成长型思维》《自控力》等书籍,增强抗挫折能力。

六、 应对特殊情况的建议

可通过校内转专业、辅修或跨专业考研调整方向。例如,网页29建议“先选学校,入校后通过选修或换专业实现目标”。

若决定复读,需理性分析失利原因(如知识漏洞或心态问题),避免盲目投入。

迷茫的本质是“未知”带来的不安,而行动是破解迷茫的最佳方式。通过制定计划、探索兴趣、建立支持系统,逐步将模糊的焦虑转化为具体的成长路径。正如网页58提到的:“人生的意义并非预设,而是在实践中不断构建。” 愿你能以开放心态拥抱这段过渡期,将其转化为自我发现的宝贵旅程。

推荐文章

政策调整对专科批次分数线划定有哪些具体影响

2025-04-29如何有效地编辑和校对自己的作品

2024-12-01加拿大本科申请时间线及关键节点解析

2025-05-08经济学与金融学专业的区别是什么

2024-12-29高考英语听力考试的常见题型是什么

2024-11-30报考设计学专业需要具备哪些条件

2025-01-14机器学习在工程中的应用前景

2024-11-04志愿填报中,跨专业的可能性如何

2024-12-02设计类专业如何选择方向

2025-01-16什么是文体,如何选择合适的文体

2025-02-06