在高考志愿填报中,平衡地域差异与专业发展前景需综合考虑城市资源、行业趋势及个人规划。以下从多个角度提供策略与建议:

一、地域与专业发展的关联性分析

1. 地域对职业机会的影响

经济发达地区(如北上广深):产业聚集度高,实习和就业资源丰富,尤其适合互联网、金融等新兴产业。例如,深圳的科技企业集中,杭州的电商行业发达,可为相关专业学生提供更多实践机会。地方特色城市:如成都的电子信息产业、西安的军工科技等,适合特定专业对口发展。就近原则:本省或邻近省份院校可能享受本地政策倾斜,降低生活成本,但需权衡专业是否匹配本地产业需求。2. 专业前景的地域适配性

行业需求区域性差异:例如,人工智能、新能源等新兴产业在长三角、珠三角的岗位需求远高于其他地区;而传统制造业可能在东北、中西部有更多机会。就业弹性:若专业通用性强(如计算机、会计),可优先选择大城市;若专业地域性强(如海洋科学、矿业工程),需结合目标城市产业布局。二、分层次平衡策略

1. 高分段考生:院校层次优先,兼顾专业与城市

优先选择985/211或双一流高校,利用名校的跨地域影响力和保研资源,弱化地域限制。若目标专业为该校王牌学科(如电子科大的电子信息),可适当降低对城市的要求。2. 中分段考生:城市与专业并重

选择经济发达地区的普通本科院校,利用城市资源积累实习经验,同时选择就业面广的专业(如数据科学、新媒体)。若职业规划明确,可牺牲部分城市优势,选择专业实力较强的院校(如南京审计大学的审计学)。3. 低分段考生:专业实用性优先

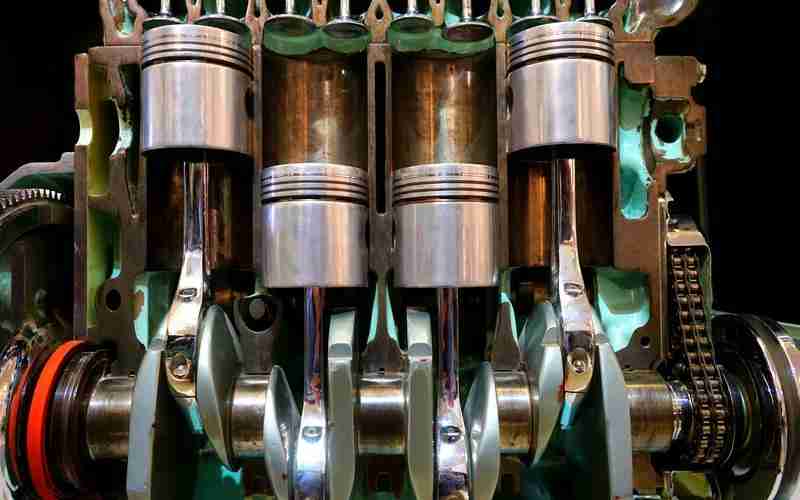

侧重技能型专业(如护理、机械制造),优先考虑本省或邻近区域的院校,降低竞争压力。民办院校或高职专科应避免选择无门槛专业(如市场营销),注重专业与本地产业的匹配度。三、行业趋势与专业选择

1. 国家战略新兴产业相关专业

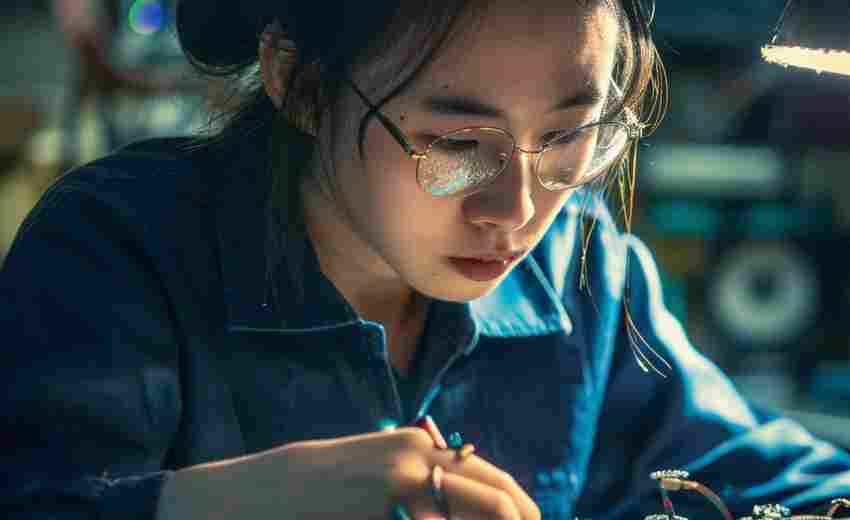

人工智能、新能源、生物医药:政策支持力度大,长三角、珠三角企业密集,就业前景广阔。数字经济、养老医疗:人口老龄化与数字化转型推动需求,一线城市岗位增长显著。2. 传统行业升级方向

智能制造、绿色能源:传统工科(如机械、化工)向智能化转型,需关注院校的学科交叉培养能力。文科复合型专业:如“法学+外语”、“金融+大数据”,提升就业竞争力。四、动态平衡的实操建议

1. 梯度填报中的地域分布

冲刺志愿:选择一线城市或新一线城市的潜力院校(如杭州电子科技大学)。稳妥志愿:匹配本省重点院校的优势专业(如山东大学的医学)。保底志愿:确保至少2-3所本省院校,避免因地域竞争过高导致滑档。2. 利用地域资源提升专业竞争力

选择有校企合作项目的院校(如深圳大学与腾讯的合作),增加实习机会。关注目标城市的“双高计划”高职院校,其专业设置更贴合本地产业需求。3. 长期规划与灵活调整

若计划考研或留学,可优先选择学术资源强的院校,地域影响次之。通过辅修、跨校课程弥补地域局限(如线上课程、暑期交流)。五、风险规避与信息工具

1. 避免地域认知误区

核实院校实际所在地(如河北工业大学在天津),避免因校名误解错失机会。警惕“热门城市扎堆”现象,合理分配志愿避免分数虚高。2. 数据工具辅助决策

使用官方系统(如本省考试院平台)查询专业选科要求与录取位次。参考行业报告(如艾媒咨询)分析专业就业趋势,结合“软科中国大学排名”筛选院校。平衡地域与专业需以个人职业目标为核心,动态调整优先级:

职业目标明确:专业>城市>院校(如医学定向生)。职业目标模糊:城市>院校>专业(通过实习探索方向)。升学导向:院校>专业>城市(利用名校资源深造)。最终目标是实现“地域资源赋能专业成长,专业优势反哺地域机会”的良性循环。

推荐文章

如何申请退伍军人子女高考加分

2025-01-04高考志愿中第一志愿重要吗

2024-11-30中国高考—中国高考网

2024-01-01自学能力培养的重要性

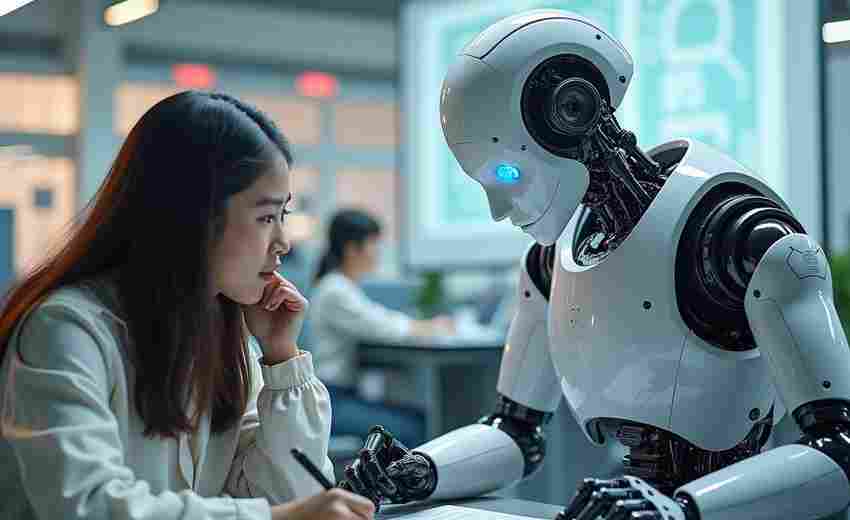

2025-02-05人机交互专业的研究方向是什么

2024-12-28艺术生在高考中应注意哪些问题

2025-01-31社会工作专业的职业发展前景如何

2024-12-11应届生年龄偏大是否影响复读决策社会时钟效应解读

2025-06-25高考分数线差对学科选择的指导

2024-12-14职业性格测试对高考生专业选择的指导意义

2025-05-31