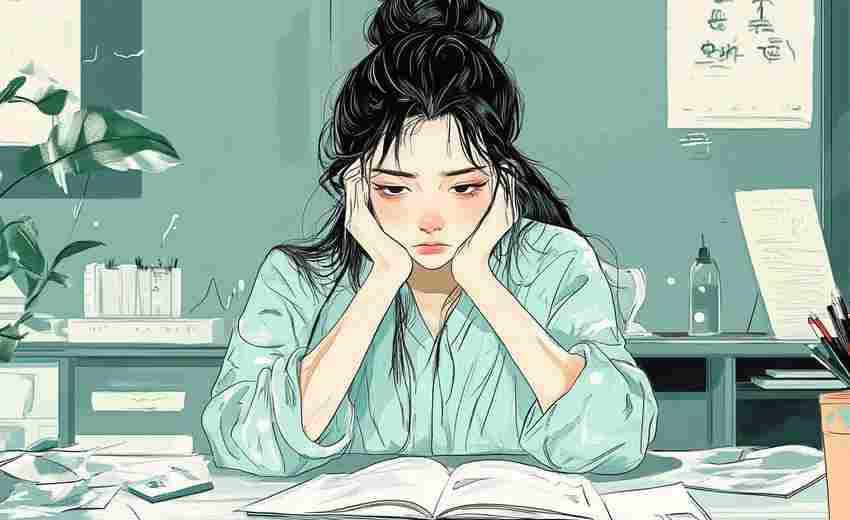

高考志愿填报后等待录取结果的过程往往伴随着焦虑和不确定性,以下结合多方面的心理调适建议和实用策略,帮助你有效应对这一阶段的情绪波动:

一、心理调适方法

1. 接纳情绪,合理宣泄

焦虑是正常反应,可通过写日记、绘画、运动等方式将情绪外化。例如,将担忧写下来或与信任的人倾诉,能显著缓解心理压力。研究显示,直接表达法(如倾诉)可使焦虑感降低30%以上。

2. 调整认知,避免灾难化思维

提醒自己“焦虑不会改变结果”,转而关注可控因素。例如,制定备选计划或学习新技能,将注意力从“未知结果”转移到“具体行动”上。心理学建议通过“积极自我暗示”(如“我已尽力,结果顺其自然”)重构认知。

3. 正念与放松训练

尝试深呼吸、冥想或想象放松法:闭眼想象身处海滩、森林等平静场景,每次练习10分钟,可降低皮质醇水平,缓解紧张。

二、通过行动缓解焦虑

1. 规律生活,重建节奏

避免过度放纵或自我封闭,制定每日计划(如阅读、运动、学习新技能),维持生物钟稳定。例如,参与社会实践或短期课程,既能充实生活,也为大学生活做准备。

2. 主动收集信息,减少信息差

提前了解录取流程、高校转专业政策或备选志愿的就业前景,通过官方渠道(如教育考试院系统)跟踪动态,增强掌控感。

3. 模拟未来场景,降低不确定性

若担心被调剂,可提前了解目标院校的冷门专业发展路径(如辅修、跨专业考研),制定适应性计划。

三、家庭支持与沟通

四、提前规划备选方案

五、避免极端行为

专业帮助渠道

若焦虑持续超过两周并伴随失眠、食欲不振等症状,建议寻求心理咨询或拨打心理援助热线。数据显示,及时干预可使70%的考生在两周内情绪显著改善。

总结:等待录取结果的过程是自我成长的契机。通过科学调适、行动规划和家庭协作,不仅能缓解焦虑,还能为未来的大学生活奠定心理韧性基础。正如教育专家所言:“志愿填报的终点不是录取,而是学会在不确定性中把握方向。”

推荐文章

志愿调档的流程是什么

2024-10-23如何关注专业的行业动态

2024-10-25如何使用过渡词使作文更流畅

2025-01-14电气工程领域前沿研究方向与高考选科中的交叉学科关联性分析

2025-03-28从模拟考到实战:如何优化答题节奏与时间分配

2025-05-11如何通过校园开放日了解专业信息

2024-12-16镇江大学计算机专业课程设置与就业方向有何关联

2025-04-24家长必读:如何辅生备战单招模拟考试

2025-03-25如何认识与专业相关的证书和资格

2025-02-01