高考生在选择学术型或应用型专业时,需结合自身特长、兴趣、职业规划以及专业特点进行综合考量。以下是具体建议,结合多维度分析:

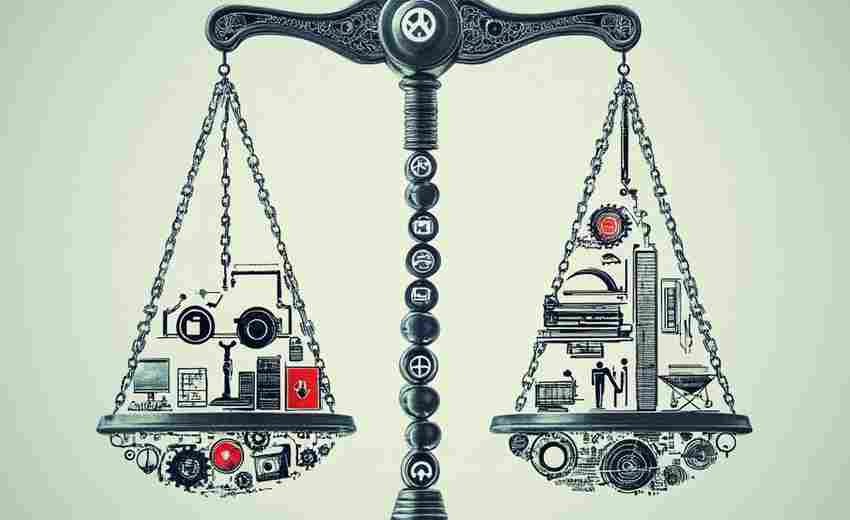

一、明确学术型与应用型专业的核心区别

1. 学术型专业

特点:注重理论研究与创新,培养科研人才(如数学、物理、哲学等),课程以基础学科为主,强调科研方法训练和学术创新能力。适合人群:逻辑思维强、喜欢深度探索、计划读研/读博的学生。例如,数学成绩优异的学生可考虑数学与应用数学、物理学等。2. 应用型专业

特点:强调实践技能与行业需求对接(如计算机、土木工程、护理学等),课程设置包含实习、项目实训,培养解决实际问题的能力。适合人群:动手能力强、偏好实践操作、希望快速就业的学生。例如,物理学科特长生可优先选择电子信息工程、机械设计等工科专业。二、根据学科特长匹配专业方向

1. 数学能力突出

学术型:数学与应用数学、统计学、经济学(需较强的数理逻辑)。应用型:数据科学、人工智能、金融工程(需数学基础且实践性强)。2. 物理/化学能力突出

学术型:物理学、材料科学(科研导向)。应用型:电子科学与技术、电气工程、化学工程(技术应用导向)。3. 语言/人际能力突出

学术型:文学、历史学、心理学(理论研究)。应用型:新闻传播、市场营销、社会工作(实践与沟通导向)。三、结合职业规划选择深造路径

1. 计划深造(学术型路径)

选择基础学科(如数学、物理),为后续科研或跨学科研究打基础。例如,数学专业学生未来可转向金融工程或人工智能领域。优先选择具有硕士/博士点的院校,关注学科评估结果(A级学科更具竞争力)。2. 计划直接就业(应用型路径)

选择新兴行业相关专业(如人工智能、大数据),关注国家战略产业需求。重视地理位置:大城市院校实习机会更多(如北京、上海的计算机专业学生更易进入互联网大厂)。四、参考社会趋势与资源匹配

1. 学术型资源匹配

若家庭支持深造或有科研资源,可优先选择学术型专业。例如,医学、法学等需长期投入的专业。2. 应用型资源匹配

家庭经济条件一般的学生,建议选择就业率高、技能明确的专业(如护理学、会计学、计算机科学与技术)。五、避免常见误区

1. 盲目跟风热门专业:如金融、人工智能虽热门,但需结合自身能力(数学、编程基础)和兴趣。

2. 忽视课程内容:例如“信息与计算科学”实为数学分支,而非纯计算机课程。

3. 只看学校排名:部分院校的学术型专业实力较弱,需结合专业排名(如某211院校的计算机专业可能优于985院校的边缘专业)。

选择学术型或应用型专业需“三步走”:

1. 自我评估:通过学科成绩、兴趣测评明确特长(如霍兰德职业测试)。

2. 外部调研:参考学科评估(教育部第四轮/第五轮)、行业趋势(如新能源、数字经济)。

3. 动态调整:结合实习、职业体验修正方向,避免固化思维。

最终,无论选择哪类专业,核心是找到兴趣、能力与社会需求的平衡点,实现个人价值的最大化。

推荐文章

高考是作文—高考作文写的是什么文

2023-06-21江苏高考成绩查询有哪些官方途径详细步骤解析

2025-04-14海南省高考564分能报考哪些高校的工科

2024-11-13如何分析分数线与行业需求的关系

2025-03-04二本线临界生三轮复习提分节奏规划

2025-04-23什么是新兴专业,它们值得填报吗

2024-11-12如何解读就业率和升学率

2025-02-18考场选择对高考成绩影响大吗

2024-12-22哪些因素影响调剂专业的选择

2024-10-26