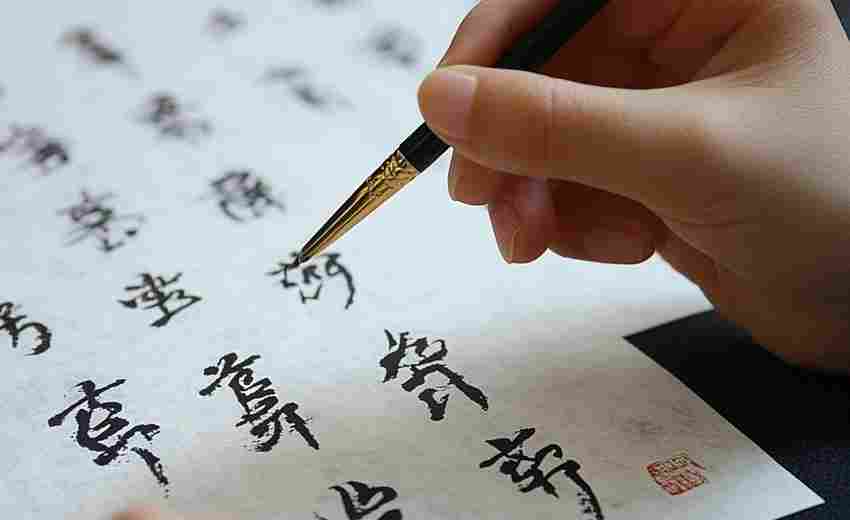

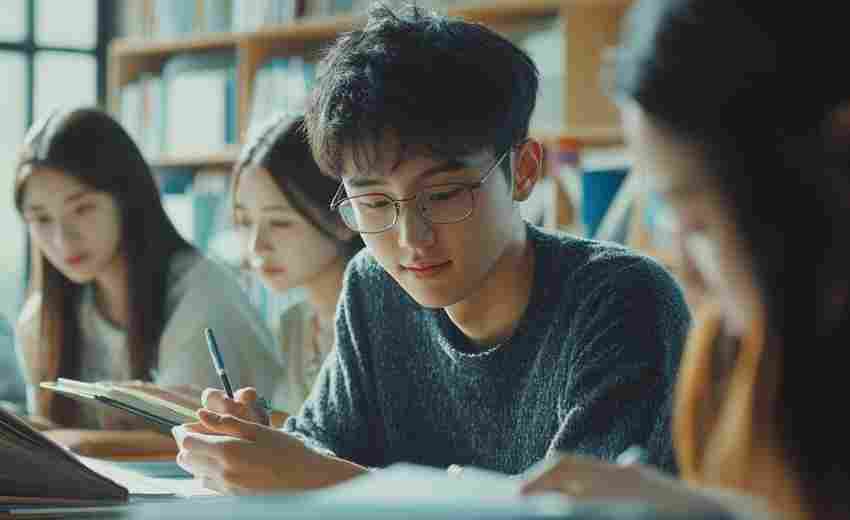

高考生理解心理学的研究对象对备考策略的制定具有重要指导意义。心理学作为研究心理现象与行为的科学,其核心研究对象(如认知、动机、情绪、能力等)能够帮生更科学地规划复习方向,优化学习效率,并提升心理韧性。以下是具体影响及策略分析:

一、个体心理现象:认知过程与复习方法的匹配

心理学研究对象中的认知过程(如记忆、思维、注意)直接影响复习策略的设计:

1. 记忆规律的应用:根据艾宾浩斯遗忘曲线,考生需通过间隔重复法强化知识点记忆。例如,将高频错题集中复习,并利用碎片时间进行分散记忆。

2. 思维与问题解决:心理学强调逻辑分析与发散思维的结合。备考时可针对数学、物理等学科,通过分题型模板化训练(如总结常考题型解题步骤)提升解题效率。

3. 注意力管理:研究表明,人的专注力周期约为45分钟。建议采用番茄工作法(25分钟学习+5分钟休息),避免长时间疲劳导致的效率下降。

二、动机与情绪:驱动学习行为的核心力量

个体的动机和情绪是心理学研究的重要方向,直接影响备考的持续性与稳定性:

1. 内在动机的激发:设定阶段性目标(如每日完成特定章节复习),通过自我奖励(如完成目标后短暂娱乐)强化学习动力。

2. 情绪调节技巧:

3. 压力管理:通过情绪急救本记录备考中的积极体验(如解出难题的成就感),在情绪低谷时回顾以重建信心。

三、能力与人格差异:个性化备考策略的制定

心理学强调个体心理特性(能力、性格)的差异性,备考需因人而异:

1. 能力评估与补弱:

2. 性格适配策略:

四、社会心理与环境:外部资源的整合

心理学中的社会心理研究揭示环境与群体对个体的影响:

1. 家庭支持:与家长沟通明确复习需求(如安静的学习环境),避免过度干预带来的压力。

2. 同伴效应:组建学习小组,通过竞争与合作激发学习动力(如定期互相测试知识点)。

3. 文化与环境适应:提前熟悉考场环境,模拟考试时间与流程(如上午9-11点做语文模拟),减少陌生感带来的紧张。

五、无意识与自动化反应:考场应对的底层逻辑

心理学中的无意识行为研究对考场临场发挥具有启示:

1. 习惯养成:通过长期限时训练(如每天固定时间做套卷),形成自动化答题节奏,减少考场决策消耗。

2. 应激反应管理:心理学建议预设最坏情况应对方案(如遇到难题跳过、时间不足时优先抢分),避免慌乱。

总结与建议

高考生可通过以下步骤将心理学原理融入备考:

1. 自我诊断:分析自身认知风格、情绪特点与能力短板。

2. 策略定制:结合心理学规律选择复习方法(如记忆强化、情绪调节技巧)。

3. 动态调整:根据模拟考试反馈优化计划,保持灵活性与适应性。

心理学研究对象的理解不仅能提升复习的科学性,还能帮生构建稳定的心理状态,最终实现知识储备与应试能力的双重突破。

推荐文章

大学专业是否会影响考研方向

2024-12-11高考分数线与招生人数的关系

2025-02-24几何变换的基本类型有哪些

2024-12-15610分学生适合的工科专业有哪些

2024-11-23医学类专业报考指南:从学业压力到职业发展的全景分析

2025-05-30新浪高考网站查询大学往年录取分数线的步骤

2025-04-12湖南大学的土木工程专业有哪些实验

2025-02-04专业认证对职业发展的影响是什么

2025-01-16高考录取分数线如何确定

2024-12-12如何理解跨学科专业的重要性

2024-10-24