一、识别考前焦虑症的关键表现

1. 情绪与认知表现

过度担忧:反复出现“考砸了怎么办”“辜负期望”等灾难化思维,陷入自我否定和未来失败的想象中。注意力分散:复习时难以集中,出现“大脑空白”或反复走神,甚至因压力导致失眠、食欲紊乱等生理反应。灾难化归因:将考试结果与人生价值绑定,认为“高考失败=人生失败”,加剧心理负担。2. 生理与行为信号

躯体化症状:心跳加速、手抖、出汗、肠胃敏感(如腹泻、腹痛)等,部分考生可能出现“肠脑相连”的应激反应。行为异常:逃避复习、沉迷网络或游戏,或强迫性熬夜学习导致效率低下。二、考前焦虑的心理机制解析

1. 压力来源的认知偏差

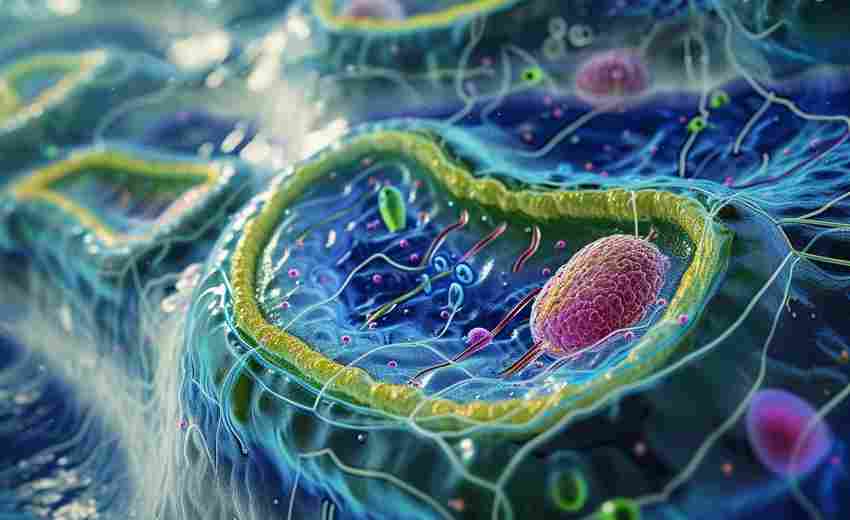

内部归因过重:将成绩与自我价值挂钩,过度关注他人评价,形成“我必须成功”的执念。灾难化思维:放大考试失败的后果,忽略其他可能性(如复读、职业选择等)。2. 生理与心理的恶性循环

焦虑情绪激活交感神经系统,导致肾上腺素分泌增加,引发心跳加速、肌肉紧张等反应,进一步加剧心理恐慌。长期压力可能抑制前额叶功能,影响逻辑思维和记忆提取能力,形成“越焦虑越学不好”的循环。三、科学应对考前焦虑的策略

1. 认知调整:重构对考试的解读

接纳焦虑的合理性:根据耶克斯—多德森定律,适度焦虑能提升专注力,需避免“对抗情绪”。修正非理性信念:通过自我对话挑战负面思维,例如将“我肯定考不好”替换为“我已尽力,结果只是阶段性反馈”。目标动态化:设定“弹性目标”,如“重点突破薄弱知识点”而非“必须考上某大学”,减少结果导向的压力。2. 行为干预:缓解焦虑的实操方法

渐进式肌肉放松:依次收紧和放松身体各部位肌肉(如从脚趾到头部),每次持续7秒,帮助降低生理唤醒水平。呼吸与正念训练:采用腹式呼吸法(吸气5秒→屏息2秒→呼气5秒)或想象放松场景(如海滩、森林),快速平复情绪。结构化时间管理:制定“30-45分钟学习+5分钟休息”的节奏,利用计时器避免疲劳战,提升效率。3. 环境支持:家庭与社会的协同作用

家长情绪管理:避免过度关注成绩,通过倾听和共情传递支持,例如“无论结果如何,我们都会陪你一起面对”。健康生活方式:保证7-8小时睡眠,增加富含Omega-3的食物(如鱼类、坚果),适度运动促进内啡肽分泌。4. 紧急应对:考场焦虑的即时调节

考前1小时放松:通过轻握桌椅、触摸硬物等触觉刺激转移注意力,避免临时“填鸭式”复习。答题策略调整:先完成简单题目建立信心,跳过难题后返回,避免卡顿引发恐慌。四、特殊情况的专业干预

若焦虑已导致持续性失眠、抑郁倾向或自伤行为,需及时寻求心理咨询或医学帮助。例如:

认知行为疗法(CBT):帮生识别并修正灾难化思维。药物辅助:在医生指导下短期使用抗焦虑药物,缓解严重躯体症状。高考是人生的重要节点,但并非唯一路径。通过科学识别焦虑机制并采取针对性策略,考生可将压力转化为动力,以更稳定的心态迎接挑战。正如心理学中的“三脚凳模型”,身体、思维与精神的平衡协作才是最佳状态的关键。

推荐文章

网络安全专业的发展前景如何

2025-01-31山东成绩查询后可以申请复核吗

2025-02-25外省户籍考生异地高考政策解读

2025-04-27数据交换技术(电路交换、分组交换)的优缺点及高考高频问题解析

2025-05-11高分考生如何通过位次分析避开过度拥挤的专业领域

2025-05-17环境科学专业的前景如何

2025-02-10高考生选择国际合作项目能否快速提升英语水平

2025-05-12经济学与金融学的主要区别是什么

2025-01-22河南高考诚信档案的具体定义与作用解析

2025-05-25高考考试通知电子版与纸质版的确认方式有哪些

2025-05-04