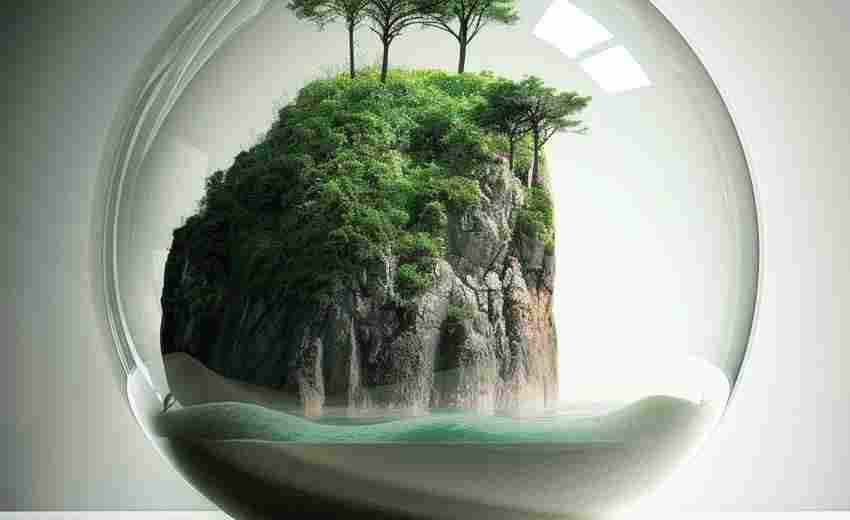

生态保护红线制度作为我国生态文明建设的重要举措,近年来成为高考地理综合题的热点考查方向。结合要求中的政策文件、真题案例及教学分析,其考查方向可概括为以下五大维度:

一、概念内涵与制度意义(基础考查)

考查重点:要求考生准确理解生态保护红线的定义、划定原则及生态功能。例如,区分“生态保护红线”与“耕地红线”的功能差异,阐述其在维护生物多样性、调节气候、保障生态安全中的作用。典型设问:“简述生态保护红线的内涵及其对区域可持续发展的意义。”“分析划定生态保护红线如何体现‘山水林田湖草生命共同体’理念。”答题要点:需结合生态系统服务功能(如水源涵养、土壤保持)和国家政策(如《国家生态保护红线划定技术指南》),强调红线的强制约束性和系统完整性。二、空间分布与区域特征分析(综合应用)

考查重点:通过地图或统计数据,分析生态保护红线的空间分布规律及影响因素。例如,对比不同省份红线区面积占比(如江苏、山东),或结合地形、气候解释其分布特征。典型设问:“描述江苏省生态保护红线的空间分布特点,并分析其自然成因。”“说明青藏高原生态保护红线区面积较大的自然条件。”答题模板:从“点状、线状、面状”分布特征切入,结合区域自然要素(如地形、水系)和人类活动(如工业布局调整)进行多维度分析。三、实施措施与治理路径(对策探究)

考查重点:针对生态破坏问题(如湿地退化、水土流失),提出红线区的保护措施或评价已有政策的实施效果。例如,山东的“生态云脑”监测系统、跨流域生态补偿机制等案例。典型设问:“为保护某湿地红线区,提出合理的治理措施。”“分析‘河长+检察长+警长’模式对生态保护红线管理的意义。”答题策略:需从“管理(如动态监测)、技术(如GIS应用)、经济(如生态补偿)、法律(如严格执法)”四方面展开,结合具体区域特征提出针对性建议。四、人地矛盾与协调发展(辩证思维)

考查重点:探讨生态保护红线与经济发展的矛盾及协调路径。例如,分析红线划定对传统产业(如采矿、农业)的影响,或评价生态旅游等绿色产业的可行性。典型设问:“分析某矿区划入生态保护红线后,当地产业转型的方向。”“从可持续发展角度,论述生态保护红线与新型城镇化的协同路径。”答题方向:需运用“生态优先、绿色发展”理念,强调产业结构调整(如发展生态农业)、科技赋能(如清洁生产)和公众参与(如生态积分制度)。五、跨学科融合与热点关联(创新视角)

考查重点:结合时政热点(如黄河流域生态保护、碳汇交易)或跨学科知识(如地理信息技术、生态经济核算),设计开放性试题。例如,威海海洋碳汇交易与红线区管理的关联。典型设问:“说明生态保护红线制度如何助力‘双碳’目标的实现。”“利用地理信息技术,设计生态保护红线的动态监测方案。”拓展要点:需关注GEP(生态系统生产总值)核算、生态产品价值实现机制等前沿概念,体现地理学科的时代性和实践性。备考建议

1. 构建知识网络:将生态保护红线与“国土空间规划”“区域协调发展”等模块联动,形成系统认知。

2. 强化案例积累:重点掌握典型区域(如山东、江苏)的红线管理案例,提炼措施模板。

3. 提升图表分析能力:通过等高线图、遥感影像等材料,训练空间分布与动态变化的解读技巧。

4. 关注政策文件:如《生态保护红线勘界定标技术规程》,理解制度演变的背景与趋势。

通过以上多维度的学习,考生可系统掌握生态保护红线的核心考点,提升综合题的逻辑表达与创新分析能力。

推荐文章

错题本使用无效高考错题整理与复盘技巧

2025-04-15高考信息技术科目如何考查安防领域的大数据预警原理

2025-04-01提前批院校录取分数线是否普遍较高

2025-04-21高考志愿中的一本、二本、三本是什么意思

2024-11-22出省读书如何适应新环境

2025-02-03如何在211大学中选择最具发展潜力的专业

2025-01-04高考志愿填报中如何正确运用同位分换算方法

2025-05-02高考就业_高考最好就业的十大专业

2024-02-15什么是跨学科专业,它有什么特点

2025-02-22