高考志愿填报是拓宽未来专业视野的重要契机,合理的策略不仅能匹配当前分数,更能为长远发展奠定基础。以下是关键策略与建议,结合最新政策与趋势,帮生科学规划:

一、利用“大类招生”延后专业选择,拓宽基础

新高考改革中,大类招生成为主流模式(如网页22所述),学生入学后经过1-2年通识教育再分流至细分专业。这种方式能让学生在充分了解学科特点后,结合兴趣和能力选择方向。例如:

建议:优先选择提供大类招生的院校,利用通识教育阶段探索兴趣,避免过早局限专业方向。

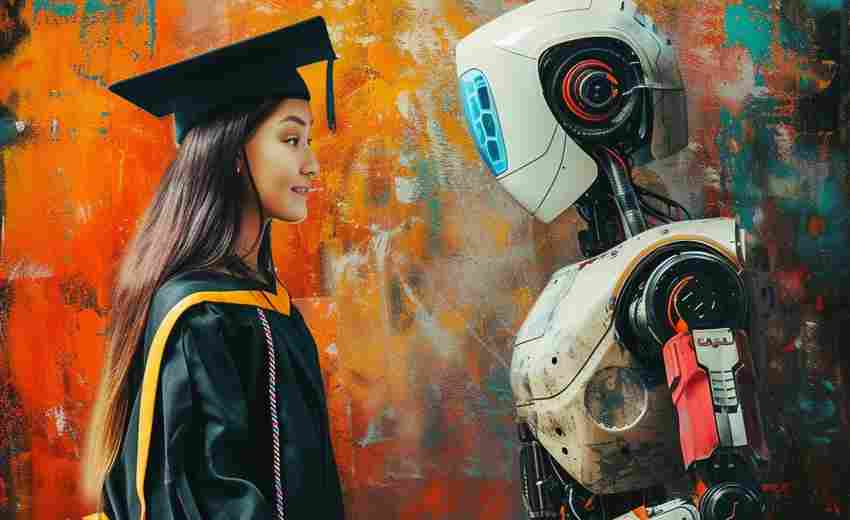

二、关注交叉学科与复合型专业,打破传统边界

现代学科融合趋势明显,选择交叉学科或复合型专业能增强未来竞争力:

策略:优先选择综合型大学,其学科门类齐全,更易实现跨专业辅修或双学位学习。

三、地域选择:城市资源与行业机会并重

地域不仅影响眼界,还决定实习、就业资源:

注意:若分数无法触及名校,可选择目标就业城市的“地头蛇”高校,本地认可度高。

四、探索特色与新兴专业,抢占未来赛道

部分专业虽冷门,但符合国家战略需求,前景广阔:

建议:通过院校官网、招生简章了解专业课程设置与就业方向,避免仅凭名称臆断(如“生物医学工程”属工科而非医学)。

五、科学填报策略:平衡“冲稳保”与个人规划

1. 冲稳保策略:

2. 数据参考:

六、主动获取信息,结合兴趣与潜力

拓宽视野的关键步骤

1. 延迟选择:利用大类招生或通识教育探索兴趣。

2. 跨界融合:优先选择交叉学科或复合型培养项目。

3. 地域赋能:根据目标行业选择优势城市。

4. 前瞻布局:关注新兴与特色专业,避免盲目跟风热门。

5. 数据驱动:科学分析历年录取数据,制定合理填报梯度。

通过以上策略,考生不仅能规避传统误区(如被校名误导、忽视调剂风险),更能将志愿填报转化为职业规划的起点,为未来创造更多可能性。

推荐文章

复读生高考学籍审核有哪些特殊要求

2025-03-21高考英语阅读高频词汇障碍突破策略

2025-05-13高考英语作文段落衔接不当的自我检测技巧

2025-05-18实用艺术专业是否比纯艺术更注重高考实践能力考核

2025-07-02新高考选科策略对学生学业规划有哪些指导作用

2025-04-13如何评价不同专业的学术影响力

2025-01-18继续教育对职业发展的影响

2025-01-04广西高考志愿填报的注意事项有哪些

2024-11-04调剂与复读的选择比较

2024-12-13高考分数与学科兴趣的冲突如何解决

2025-01-25