在高考艺术类面试中,文化课与专业课的平衡是决定录取结果的关键问题。以下结合政策背景、学习策略及实际案例,提供综合建议:

一、政策背景与平衡必要性

1. 文化课比重提升

根据教育部艺考新政,多数艺术类专业录取时,文化课成绩占比不低于50%,部分专业(如播音主持、戏剧影视导演)甚至要求文化课达到普通本科线。校考院校缩减,仅有少数院校保留破格录取资格(如专业课排名前10%可适当降分),但此类机会有限,需以双过线为基本目标。

2. 专业课与文化课的“双轨挑战”

艺术生的竞争力取决于两者的综合表现:专业课决定能否通过校考或统考门槛,文化课则直接影响最终录取排名。例如,部分院校按“文过专排”录取,而更多院校采用综合分(如文化课×60%+专业课×40%)。

二、平衡策略与实践方法

(一)分阶段规划,动态调整重心

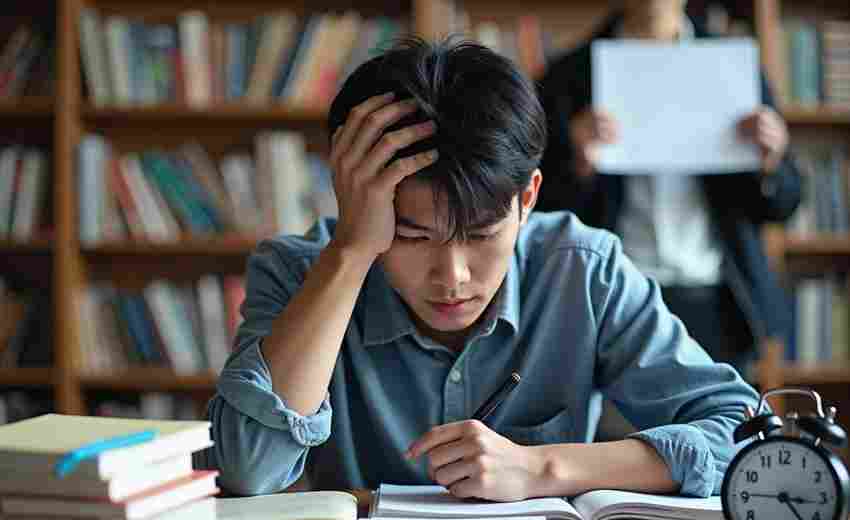

1. 高一高二:夯实文化课基础

2. 高三集训期:专业课为主,文化课穿插

3. 统考/校考后:全力冲刺文化课

(二)高效学习方法

1. 针对性复习与应试技巧

2. 学科关联与跨领域学习

(三)心理调整与外部支持

1. 避免两极心态

2. 借助资源与工具

三、典型案例参考

1. 案例1:专业冲刺与文化课兼顾

中央戏剧学院录取生刘艺在高三集训期间,每天早晨2小时专业训练后,固定1小时复习文化课,最终双优。

2. 案例2:文化课反哺专业表现

中央美术学院考生凌学智通过历史、文学学习提升审美理解,在创作中融入人文内涵,增强作品竞争力。

四、总结

艺术生的成功需“两条腿走路”:文化课是底线,专业课是优势。通过分阶段规划、高效学习及心理调适,考生可最大化发挥综合实力。尤其在艺考改革背景下,忽视任何一方都可能与理想院校失之交臂。

推荐文章

高考志愿调剂有几次机会

2024-11-08极限的概念是什么

2024-11-06新课标背景下高考古诗词鉴赏能力提升路径

2025-04-03山东高考报名流程包括哪些步骤

2025-04-06服从调剂导致专业认知偏差会否影响海外留学申请

2025-07-03高三三轮复习时间分配与效率优化方案

2025-04-29报名是否可以委托他人办理

2024-11-23航空航天工程的学习内容是什么

2025-01-03学习美术专业需要哪些基础

2025-02-06高考选科(高考选科3+3专业对照表)

2023-08-25