1. 风光发电主导地位强化,装机规模持续扩张

在“双碳”政策驱动下,风电和光伏成为能源结构调整的核心方向。根据预测,到2030年风电和太阳能发电装机容量将超过12亿千瓦,较2020年增长超1倍。技术进步推动投资成本下降,如陆上风电度电成本预计降至0.20元/千瓦时,光伏初始投资成本降幅达20%以上。海上风电因资源丰富和沿海地区消纳优势,成为新增长点,广东等地已通过地方补贴推动其发展。

2. 新能源汽车产业爆发式增长,市场渗透率加速提升

2025年工作报告数据显示,中国新能源汽车年产量突破1300万辆,渗透率从2020年的5.1%跃升至2025年的20%以上。动力电池技术迭代(如比亚迪刀片电池、宁德时代钠离子电池)和充电网络完善(如特斯拉超级充电桩覆盖360个城市)是核心驱动力。国际车企电动化转型加速,全球需求共振推动动力电池需求复合增长率超50%。

3. 储能与氢能技术突破,支撑能源系统灵活性

新型储能装机规模目标至2025年达30GW以上,电化学储能技术(如锂离子电池、液流电池)在调峰和分布式能源中作用凸显。氢能方面,绿氢制备成本下降和燃料电池效率提升推动其产业化,预计2030年绿氢占比将超30%。

4. 绿色贸易规则与产业链安全挑战并存

欧盟碳关税(CBAM)等绿色壁垒要求新能源产品全生命周期低碳化,倒逼企业提升碳足迹管理能力。战略性矿产资源(锂、钴、稀土)的供应链风险加剧,需通过循环利用(如退役风机叶片破碎回收)和技术替代(如无稀土永磁电机)保障安全。

5. 电力市场化改革与绿电交易深化

绿电交易试点启动,溢价交易模式提升新能源项目收益,2025年将扩大全国碳市场覆盖行业,并建立产品碳标识认证制度。分时电价机制和能耗双控政策进一步优化新能源消纳,推动风光发电与储能协同发展。

二、物理试题创新方向与教学实践

1. 跨学科情景化命题

结合新能源技术设计综合应用题,例如:

2. 实验探究与数据分析

3. 前沿技术融入试题

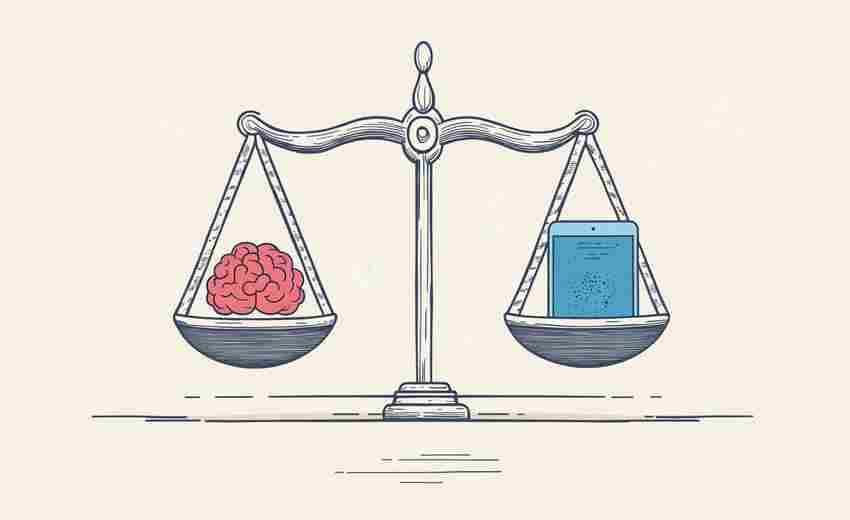

4. 政策与技术的辩证分析

三、总结与建议

双碳目标下,新能源行业呈现“技术降本-政策驱动-市场扩容”的螺旋式发展,而物理试题创新需紧跟行业动态,通过跨学科融合、实验探究和前沿技术渗透,培养学生的科学素养与实际问题解决能力。教育者可参考《中国“十四五”电力发展规划》和《绿色低碳先进技术示范工程》等政策文件,结合地方资源特色(如西北风电、东部海上光伏)设计差异化试题。

推荐文章

分数线与高校招生计划的关系

2025-03-01高考语言表达题如何考查语用学知识

2025-04-26职业规划与专业选择有何关系

2024-12-11高考志愿中的地域偏好如何考虑

2024-10-30调剂过程中是否有竞争机制

2025-02-232024年高考复读的相关政策

2024-12-07如何理解高考志愿服从调剂政策

2025-01-13高考志愿填报的常见错误解析

2024-11-29高考志愿中的定向培养是什么

2024-12-23