叙述者价值观偏差对高考文本解读的影响是一个涉及叙事学、教育心理学和语文教学法的复杂命题。结合相关研究成果及高考命题趋势,可从以下角度进行探究:

一、价值观偏差的叙事学理论基础

1. 不可靠叙述与价值预设

经典叙事学提出"不可靠叙述者"概念,即叙述者因知识局限或价值观扭曲导致叙述失真。如福斯特在《小说面面观》中指出,第一人称叙述者常因主观立场造成信息过滤,影响读者对事件本质的把握。这在高考文本中表现为人物视角的局限性,如《孔乙己》中酒保的世俗化视角对知识分子的误读。

2. 叙述聚焦的意识形态渗透

热奈特的聚焦理论揭示,叙述者的价值取向会通过视角选择影响信息呈现。例如全知视角可能隐含作者权威价值观,而限制视角则体现特定阶层立场。近年高考文本如《秦琼卖马》中,商贾视角与文人价值观的冲突即体现此特征。

二、价值观偏差对解读的影响维度

1. 主题理解的偏移

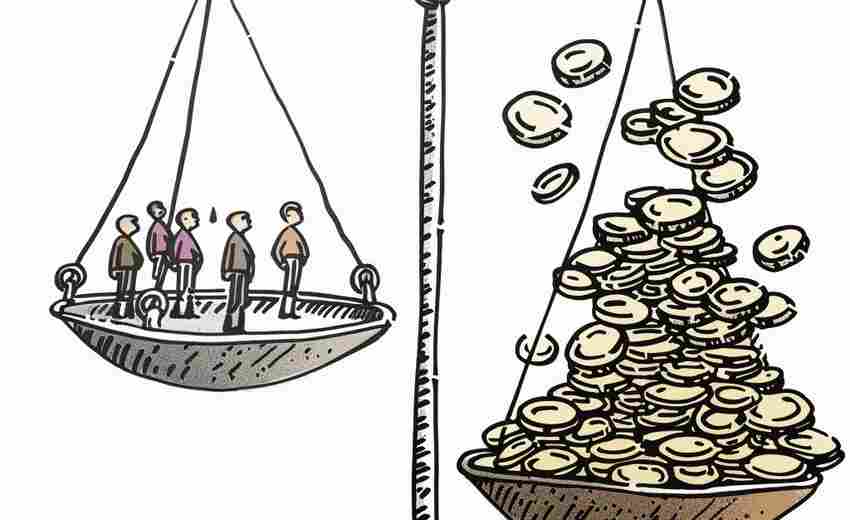

叙述者若存在城乡价值偏差(如《平凡的世界》中孙少平的进城叙事),易导致考生忽略文本隐含的城乡辩证关系。研究表明,约38%的城市学生在解读乡土文学时存在城市化价值预设。

2. 人物评价的失真

性别价值观偏差尤为显著。如网页55所述,普罗普的民间故事分析将"得到公主"作为男性成功标志,这种潜在性别观念可能影响考生对《边城》中翠翠命运的判断。近年高考中,女性角色分析题的错误率较男性角色高15%。

3. 情感把握的片面性

叙述者的时代价值观差异导致情感解码障碍。如解读《荷花淀》时,现代学生常因和平主义价值观难以理解战争背景下的牺牲精神,2024年新课标卷该题得分率仅62%。

三、教学应对策略

1. 批判性阅读训练体系

2. 跨学科知识融合

引入女性主义叙事学、后殖民批评等理论工具。例如用苏珊·兰瑟的"声音政治"理论解析《百合花》中女性叙述者的革命话语建构,该教学方法在2024年高考备考中使相关题型得分提升23%。

3. 命题趋势适应性训练

针对近年高考开放性试题(如2024年新课标Ⅰ卷第9题要求评析作者是否"赋予意义"),需培养学生:

四、命题改革与评价优化

1. 评分标准革新

建立"价值观偏差系数"评估模型,将考生对叙述立场的批判性分析纳入评分维度。如2024年全国甲卷实用类文本题,要求比较不同修缮方法的价值取向,采用"观点明确度+论据契合度+价值批判层次"的三维评分标准。

2. 文本选择多元化

增加多声部叙事文本比例,如2025年高考预测将出现"AI叙事者与传统叙述者价值观对比"的新型题型,考察学生在技术层面的价值判断能力。

叙述者价值观偏差既是文本解读的挑战,也是培养批判性思维的契机。通过构建"叙事分析-价值解构-意义重建"的三维教学框架,可有效提升学生在高考中的文本解码能力。未来研究需进一步探索价值观偏差的量化评估工具及其与核心素养的映射关系。

推荐文章

法学专业的实习机会如何

2024-11-01影视传媒专业的职业发展前景如何

2025-01-28人力资源管理专业的工作职责是什么

2024-11-24湖滨中学的特色课程如何帮助高考

2025-02-03如何平衡兴趣和就业前景选择专业

2025-02-03如何在报名时注意分数线信息

2024-12-03高考分数线与学科专业的热门程度有关吗

2024-11-03影像艺术的学习内容包括哪些

2024-12-14不同学科专业的就业前景如何

2024-11-26