家庭经济状况对高考志愿选择的影响涉及多个维度,需综合考虑成本投入、职业前景、风险承担能力等因素。以下是关键注意事项及相关建议:

一、专业选择的权衡

1. 避免高成本专业

医学、艺术、设计等专业需长期投入且学习成本高(如材料费、实习期长),普通家庭需谨慎选择;而计算机、电子、机械工程等专业就业面广、回报周期较短,更适合经济压力较大的家庭。

注意:部分专业(如生化环材)需深造才有竞争力,需评估家庭是否能承担硕博阶段的经济压力。

2. 优先选择有专业壁垒的领域

推荐法学、会计、汉语言文学等考公岗位较多的专业,或计算机、电子信息等技术门槛高的专业,减少因家庭资源不足导致的就业劣势。

3. 警惕“热门”陷阱

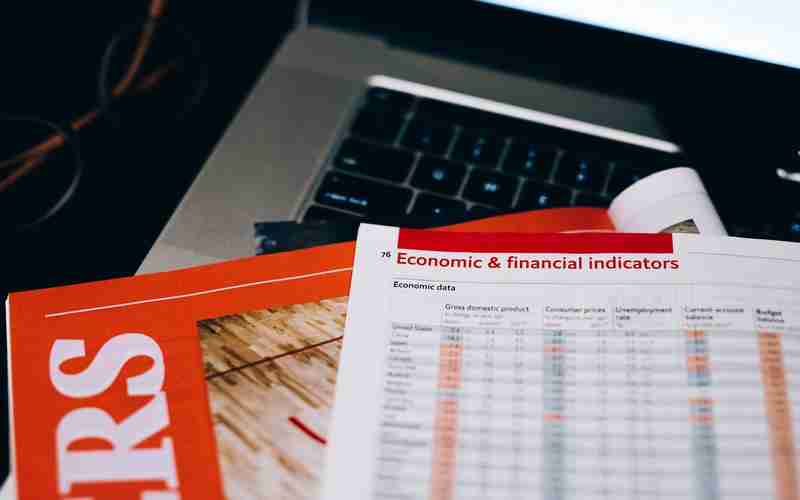

金融、经济类专业依赖家庭资源和人脉,普通家庭若无相关背景,需慎重填报;管理类专业(如工商管理)实用性低,建议选择技能导向型专业。

二、学校与地域选择的考量

1. 学费与生活成本

私立院校、中外合作项目学费较高,需结合家庭经济能力选择;本地高校可节省住宿费、生活开支,对经济条件一般的学生更具性价比。

2. 城市发展机遇

经济发达地区(如北上广深)实习和就业机会更多,但生活成本高;若家庭风险承受能力较弱,可优先选择省会城市或产业集中区域的院校。

3. 院校梯度设置

采用“冲稳保”策略,避免因过度追求名校导致滑档。例如,普通家庭可优先选择本省重点院校或行业特色院校,确保录取稳定性。

三、经济规划与政策利用

1. 利用资助政策减轻负担

关注国家助学贷款、助学金及高校奖学金政策,尤其农村学生可申请“农村贫困地区定向招生专项计划”等政策支持。

2. 评估长期教育投资回报

若选择需要深造的专业(如临床医学),需提前规划考研经济成本;短期就业导向的专业(如师范、护理)可更快实现经济独立。

3. 避免无效志愿与信息差

通过官方渠道(如教育部阳光高考平台、省级招考院)获取招生政策,结合家庭实际情况筛选信息,避免被“高价志愿填报机构”误导。

四、家庭决策与心理调适

1. 平衡兴趣与现实需求

家长需引导孩子理性分析专业前景,避免仅凭兴趣选择冷门或高成本专业;通过职业测评工具(如霍兰德测试)辅助决策。

2. 尊重学生自主权

避免家长过度干预,尤其在填报顺序、是否服从调剂等问题上,需与孩子充分沟通,减少因选择冲突导致的家庭矛盾。

3. 做好风险预案

填报时预留保底院校,确保即使未被理想志愿录取,仍有可接受的选择;关注征集志愿信息,及时调整策略。

五、特殊情况的应对

家庭经济状况的影响贯穿志愿填报全过程,需从成本控制、就业导向、政策利用等多角度综合权衡。建议普通家庭以“稳就业、低风险”为核心,选择性价比高且符合学生能力的专业与院校,同时充分利用政策资源减轻负担,实现教育投入与职业发展的最优平衡。

推荐文章

高考志愿是否影响未来发展

2024-11-01高考调剂避坑指南:警惕这些名字高大上的易调剂专业

2025-04-19如何在众多专业中找到自己的优势

2024-11-26高考体育舞蹈专项训练中如何强化核心力量稳定重心

2025-06-17信息管理专业的就业方向有哪些

2024-11-13如何使用高考排名进行职业规划

2024-12-20高考投档线的调整依据是什么

2025-02-11如何根据分数线选择高校

2025-02-03高考选科要求:新闻传播学类专业是否限文科或理科

2025-03-15调剂自选高考的限制条件有哪些

2024-12-01