一、锁定权威信息源,避免信息偏差

1. 官方平台优先

关注教育部阳光高考平台、省教育考试院官网(如四川、河南已开通的志愿辅助系统),获取最新招生政策、专业目录及录取数据。查看目标院校官网的招生简章,重点关注专业培养方案、单科成绩要求及体检限制(如色盲不可报考医学类专业)。2. 善用工具辅助筛选

使用各省教育考试院提供的志愿填报辅助系统(如四川、河南已开放的系统),通过分数区间匹配院校范围,并分析近三年录取趋势。参考职业测评工具(如霍兰德测试)结合孩子的兴趣和能力倾向,缩小专业选择范围。二、多维验证专业与院校信息

1. 专业名称“去伪存真”

警惕名称相似但方向迥异的专业(如生物医学工程属工科,侧重医疗器械;生物科学属理科,侧重理论研究)。通过阳光高考网的“专业解读”模块,了解课程设置、就业方向及学科排名(如教育部学科评估等级)。2. 院校实力综合评估

结合院校层次(如985/211、双一流)、行业口碑及地域优势(如一线城市实习资源丰富)选择。对比同一专业在不同院校的培养方向(如人工智能专业在计算机学院与独立学院的教学差异)。三、科学制定填报策略,规避风险

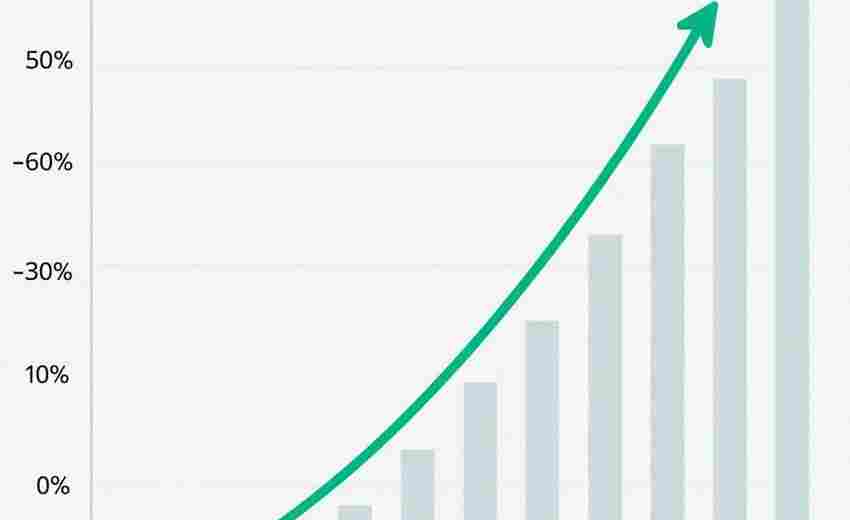

1. 数据驱动的梯度设计

以“冲稳保”为原则,根据孩子全省排名划定分数区间(上下浮动20分),确保保底院校位次差距合理。预留足够保底志愿(建议占30%),避免因分数波动导致滑档。2. 规避操作失误

核对院校代码与名称对应关系(如哈尔滨工业大学与哈尔滨工程大学易混淆)。勾选“服从调剂”降低退档风险,尤其针对冲刺院校。四、家庭协作与心理建设

1. 引导孩子主导决策

通过沟通明确孩子的职业倾向(如是否倾向考研或直接就业),避免家长强加意愿。鼓励孩子参与信息收集,如参加高校宣讲会或咨询在校生,增强自主性。2. 应急预案准备

提前研究征集志愿常见院校及专业,关注其他省份的补录动态,为滑档风险留后路。五、警惕常见误区

误区1:盲目追求热门专业或名校,忽视孩子适配度。对策:结合兴趣与学科优势(如数学弱慎选金融工程)。

误区2:仅参考分数,忽略位次与政策变化。对策:利用“一分一段表”定位,关注新高考选科要求(如3+1+2模式)。

家长需扮演“信息导航员”角色,通过权威渠道整合数据,引导孩子理性决策。若信息复杂难以处理,可寻求专业咨询机构支持(需核实资质)。

推荐文章

高考口语考试缴费失败常见问题汇总

2025-04-11市场营销专业需要哪些实用技能

2025-01-18学习环境如何影响高考压力

2024-10-23如何理解高考志愿填报

2024-12-13高考成绩发布后如何制定学习计划

2025-01-08参加高校招生咨询会的注意事项有哪些

2024-11-25影视制作专业的实战经验如何

2024-11-27畜禽环境管理对高考生态农业题的意义

2025-05-25调剂录取对考生学术兴趣与研究能力培养的潜在影响

2025-03-27高考志愿填报时拒绝调剂的三大补救策略

2025-05-01