在议论文中巧妙运用修辞手法,不仅能强化逻辑力量,更能打破说理的生硬感,赋予文章灵动的生命力和感染力。以下是结合多源资料的整合式写作策略:

一、比喻与类比:化抽象为具象的桥梁

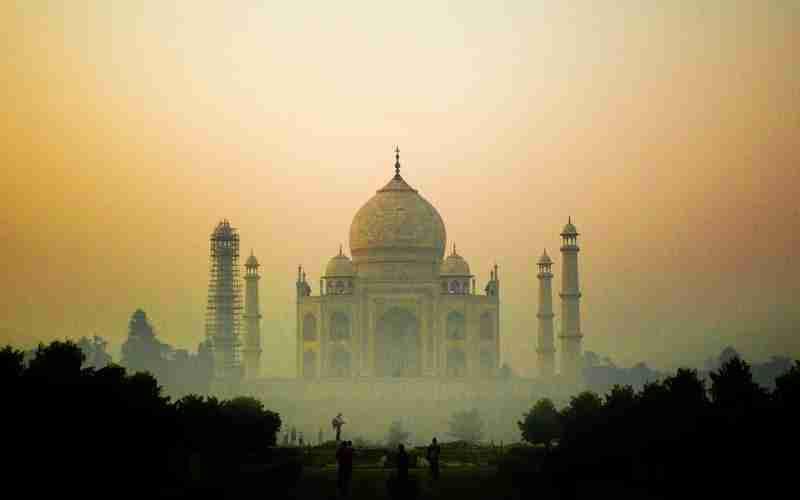

比喻通过相似性关联,将抽象理念转化为可感知的形象。例如用「环境污染如同一头疯狂的野兽」比喻生态破坏的凶猛,或以「教育制度改革如同修复古建筑」类比改革对传统与创新的平衡。类比则通过横向对比揭示本质,如将青年进取精神比作「燎原的灼灼星火」,使说理兼具诗意与说服力。

二、排比与对偶:构建节奏与气势的骨架

排比通过句式重复强化论证力度。如列举青年责任时使用排比句:「苏武牧羊因爱国而坚韧,诸葛亮临危因忧民而无怨,魏征直谏因忠君而无畏」,通过并列结构增强节奏感。对偶则通过对称句式凝练观点,例如「诚信如乡间小伙躬耕沃土,机敏似黑客才思敏捷却暗藏风险」,在对比中突显价值选择。

三、引用与仿词:借经典提升文化厚度

引用名句可增强权威性。如以鲁迅「拿来主义」中的宅子比喻文化传承,或以毛泽东评价闻一多「横眉怒对的」论证民族气节。仿词则通过创新表达激活语言,如将「躺平」转化为「躺赢不可取,挺立方为道」,既呼应时代议题又展现语言创造力。

四、反问与设问:激发读者思辨的钥匙

反问可强化情感张力,如「倘若有谁来到世界仅为一己私欲,是否配得上‘人’的资格?」,通过诘问引发反思。设问则引导逻辑递进,如「何谓美德?爱国是美德,敬业是美德,助人亦是美德……」,以自问自答方式层层推进论述。

五、拟人与通感:多维感官的共鸣

拟人赋予概念以人格,如「慈悲像白鸽衔橄榄枝飞翔」,使抽象价值观具象化。通感则打通感官界限,如「阅读鲁迅杂文如饮烈酒,辛辣中见灼热」,通过味觉与触觉联动深化阅读体验。

综合运用建议:

1. 结构适配:开篇用比喻破题,中间以排比分层论证,结尾以引用升华。

2. 逻辑与文采并重:如用「浮尘不拂,真珠难露」比喻现象与本质的关系,既符合论证需求,又避免空洞说教。

3. 个性化表达:结合自身语言风格选择修辞,如豪放者多用排比典故,婉约者可侧重细腻比喻。

案例参考:

学生作文《秉进取之火》中,通过「霜未绝的边疆战士」与「抗疫一线青年」的类比,结合「丹心不灭」的排比递进,将进取精神从个体延展至时代,最终以「青年星火是你我」的呼告收束,形成完整的情感闭环。

通过修辞的灵动运用,议论文可突破枯燥框架,在理性与感织中实现「以理服人、以情动人」的双重效果。

推荐文章

电气工程及其自动化的未来发展趋势是什么

2025-02-26父母高考(给父母的一封信关于高考)

2023-08-31新疆高考网(新疆高考网2023)

2024-03-15短视频平台对高考备考信息传播效果的实证分析

2025-05-26学长学姐分享:怎样利用往届录取数据精准定位志愿

2025-03-31高考志愿填报中的风险类型及规避策略分析

2025-06-20爵士鼓的基本节奏型有哪些

2025-01-19土木工程的工作性质是什么

2024-12-04土木工程主要学习什么

2025-02-17高考志愿填报中如何判断专业实习机会的实践价值

2025-04-18