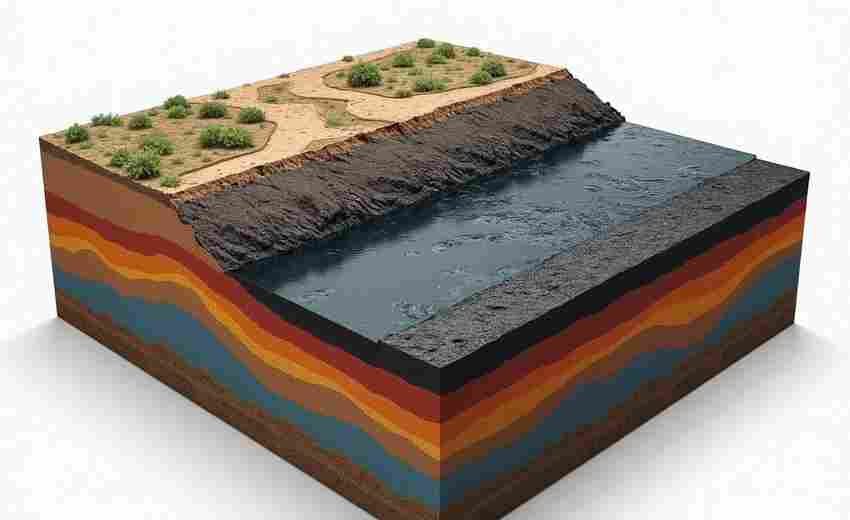

微生物在环境污染物降解中扮演着关键角色,其作用机制多样且高效,主要涵盖以下方面:

1. 有机污染物的分解

酶促反应:微生物通过分泌多酚氧化酶、过氧化氢酶等胞外酶,催化大分子有机物(如多环芳烃、农药)分解为小分子物质(如脂肪酸、单糖),最终转化为CO₂和H₂O。代谢途径:异养微生物以污染物为碳源和能源进行生长代谢,自养微生物则通过氧化还原反应转化无机物(如硝化细菌将氨氮转化为硝酸盐)。快速代谢:部分细菌和真菌能在短时间内高效降解复杂有机物(如芳香烃),适用于环境修复。2. 重金属污染的治理

转化与固定:微生物通过还原酶将高毒性重金属(如六价铬)转化为低毒性形态(三价铬),或通过分泌有机配体结合重金属离子,降低其生物有效性。基因工程增强抗性:通过基因改造提高微生物对重金属的抗性,例如表达抗性蛋白以隔离重金属。3. 新型降解机制

生物还原:硫酸盐还原菌将重金属离子还原为金属单质,适用于废水处理。协同作用:不同微生物群体协同降解复杂污染物,如细菌与真菌联合分解塑料。4. 生物降解塑料的应用

聚乳酸(PLA)降解:放线菌(如Janthinobacterium)通过酯酶水解酯键,细菌(如Bacillus subtilis)依赖生物膜结构加速降解。聚羟基脂肪酸酯(PHAs)分解:Pseudomonas putida等通过脂肪酶催化PHAs水解。二、高考生物实验设计要点与案例分析

高考实验题通常围绕“验证性”或“探究性”目标展开,需遵循以下设计原则:

实验设计核心步骤

1. 明确实验目的

验证性实验:如“验证活细胞膜的选择透过性”。探究性实验:如“探究温度对多酚氧化酶活性的影响”。2. 变量控制

自变量:需精准施加(如污染物浓度、温度梯度)。因变量:选择可观测指标(如气泡生成速率、褐变面积百分比)。无关变量:保持各组条件一致(如培养时间、材料初始状态)。3. 实验步骤规范

分组与前测:随机均分材料,进行初始状态检测(如测定种子发芽率)。培养与观测:控制环境条件(如光照、温度),记录数据并求平均值。4. 结果分析与结论

验证性实验:结论直接对应实验目的(如“ABA调控气孔开度”)。探究性实验:需预测多种结果(如“光照可能促进或抑制种子萌发”)。实验案例分析:微生物降解塑料的探究

实验目的:探究不同温度下某细菌对聚乳酸(PLA)的降解效率。

步骤设计:

1. 材料分组:取等量PLA薄膜均分至4组试管,编号A(25℃)、B(37℃)、C(50℃)、D(对照组,灭菌细菌)。

2. 施加变量:向A、B、C组接种等量目标菌液,D组加灭菌菌液。

3. 培养观测:置于相应温度下培养,定期测定PLA质量损失率。

4. 数据分析:绘制降解效率-温度曲线,验证最适温度。

预期结论:37℃组降解效率最高,高温(50℃)可能抑制酶活性。

三、总结

微生物降解技术是环境治理的关键手段,其机制复杂且应用广泛;高考实验设计需紧扣变量控制与逻辑严谨性,通过规范步骤验证科学假设。未来研究可结合基因工程优化微生物性能,进一步提升降解效率。

推荐文章

高考报名思想品德鉴定表如何盖章

2025-05-18高考志愿填报中志愿梯度是什么意思

2025-02-15高考志愿填报必知的十大热门专业解析

2025-03-28从历年高考真题看中药炮制方法的演变与考点分布

2025-05-03长江大学热门与冷门专业对比:动物医学类与高分子材料工程如何选

2025-04-28志愿服从调配对特定专业的影响

2025-01-09热门专业扎堆填报可能带来哪些负面影响

2025-04-13重庆报名的官方网站是什么

2024-12-15中医学的基本理论是什么

2024-12-31城市规划如何影响城市功能分区的合理布局

2025-05-14