在新高考改革背景下,高校转专业政策逐渐向灵活化和自主化方向调整,而转专业成功率与地域之间的关联性也受到多重因素影响。结合现有政策和实际案例,以下是相关研究的综合分析:

一、新高考改革对转专业政策的推动

新高考改革通过“两依据一参考”(高考成绩、学业水平考试、综合素质评价)打破了传统文理分科模式,强调学生选择权和个性化发展。这一改革间接推动了高校转专业政策的优化:

1. 选科组合与专业适配:新高考“3+1+2”模式下,学生选科组合直接影响其后续专业选择范围。例如,未选物理的学生转入理工科专业可能面临基础课程补修问题,从而影响成功率。

2. 政策导向:教育部要求高校建立公平的转专业机制,多地高校响应政策推出“零门槛转出”或“多次申请机会”,如上海交大、复旦大学等。

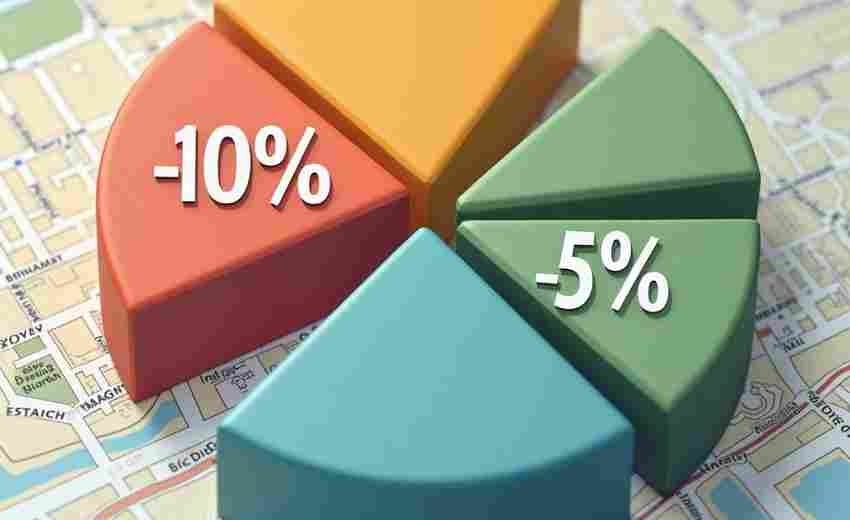

二、转专业成功率的地域差异分析

1. 地域政策执行差异

2. 经济发展与专业需求

3. 招生计划与生源结构

三、影响地域关联性的核心因素

1. 高校资源分配:发达地区高校资金充足,可提供更多转专业名额和跨学科课程支持;欠发达地区高校资源有限,政策落地较慢。

2. 社会需求导向:沿海地区产业升级快,高校更倾向于扩招新工科专业(如人工智能、微电子),间接提高相关专业转入难度。

3. 学生认知差异:经济发达地区学生更早接触职业规划,转专业目标明确;中西部地区学生可能因信息不对称导致选择偏差。

四、案例与数据支撑

五、研究建议

1. 加强政策协同:推动各省份高校转专业政策与地方产业需求对接,减少地域执行差异。

2. 完善信息透明机制:通过省级教育平台公开各高校转专业数据,帮助学生理性选择。

3. 优化资源配置:通过跨校合作和资源共享,缓解中西部高校热门专业名额不足问题。

新高考改革背景下,转专业成功率与地域关联性主要体现在政策执行力度、资源分配和社会需求差异上。未来需通过实证研究进一步量化地域因素(如GDP、高校类型、产业布局)对成功率的影响,为政策优化提供数据支撑。

推荐文章

如何通过专业录取数据分析避免滑向冷门方向

2025-04-07未来十年高薪行业对应的高考专业选择全解析

2025-04-12川外提前批与本科批分数线差距大的原因是什么

2025-03-26今年高考一本线多少分(今年一本线多少分)

2024-02-04人文学科的热门专业是什么

2025-03-05高考英语听力的备考方法是什么

2025-03-02化学平衡的动态特征是什么

2025-02-02高考全国卷,新高考全国卷是哪一年开始的

2024-01-11信息管理与信息系统专业高考生如何规划职业方向

2025-03-27高考志愿位次的具体计算方法

2024-10-19