新高考“3+1+2”模式下,选科策略直接关联学生未来的专业选择和职业发展。以下从选科策略、组合优劣势、职业规划等维度进行解析,并结合政策动态与学科特点提供建议。

一、选科策略:核心原则与避坑指南

1. 核心原则:兴趣+能力+专业需求

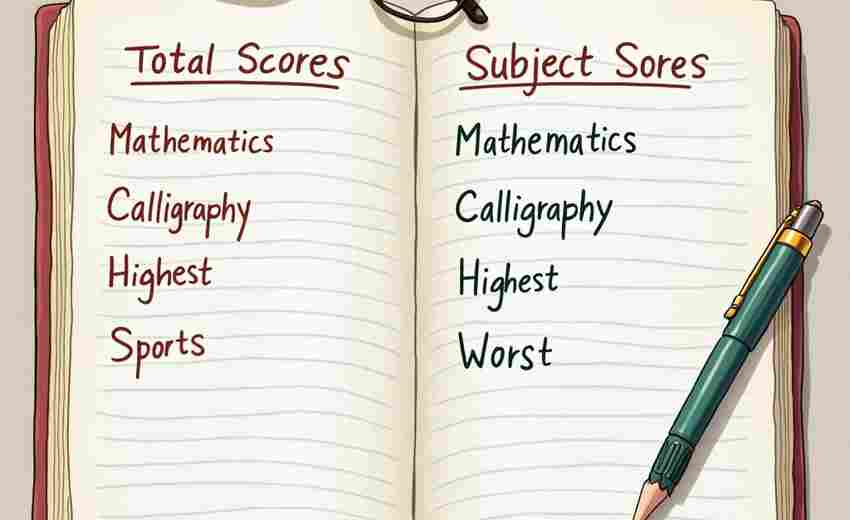

兴趣与潜能:选择感兴趣的科目可激发80%-90%的学习潜能,但需避免兴趣与能力严重偏离(如文科思维强但硬选物化生)。学科能力:优先选择成绩稳定且排名靠前的科目,避免因“热门”而忽视自身基础(如化学难度大,中等生慎选)。专业适配:理工农医类(如临床医学、计算机)多要求“物理+化学”,而法学、经济类则可能不限选科。2. 组合选择:高回报与高风险

高覆盖率组合:物化政/物化地:覆盖95%以上专业,适合目标理工或类院校的学生,但需应对学科跨度大的挑战(如物化政需兼顾理科逻辑与文科记忆)。物生地:适合中等生,保留物理拓宽专业选择,同时降低化学压力。高风险组合:历化生/历化地:学科关联性弱,专业选择受限,仅适合特定兴趣或职业需求(如中医护理)。纯文组合(历政地):专业覆盖率低(约49%),竞争激烈,适合明确走文科路径的考生。3. 赋分策略:等级制下的竞争优化

再选科目(化/生/政/地)采用等级赋分,建议选择人数适中且自身排名靠前的科目(如地理比生物更易赋分)。避免与理科学霸直接竞争(如物化生组合),中等生可考虑“物化地”或“物生地”以平衡学习难度与赋分优势。4. 动态调整:政策与资源的适配

关注高校动态:同一专业在不同高校可能有不同选科要求(如部分医学类放宽至“物理+生物”)。利用学校资源:优先选择师资强、课程设置完善的科目(如某校地理学科特色突出)。二、专业发展路径:选科与职业的关联

1. 专业导向选科

理工农医类:必选“物理+化学”,覆盖90%以上相关专业(如计算机、临床医学)。经管法类:不限选科或要求政治/历史(如法学需政治,经济学可文理兼收)。人文艺术类:首选历史,搭配政治/地理(如历史学、新闻传播)。2. 文理分界弱化下的机会

部分新兴专业(如人工智能、大数据)虽偏理工,但部分高校接受“物理+数学”组合。文科生可通过“历史+政治+生物”报考护理、心理学等交叉学科。3. 特色路径:、师范与考研

类:需选政治(如公安学类)。师范类:历史组可覆盖文科师范,物理组适配理科教育。考研/考公:政治科目对考研公共课有帮助,法学类专业适配考公需求。4. 政策跟踪与职业前瞻

部分省份允许历史组报考中医类专业,打破传统文理壁垒。关注地方产业需求(如河南农业科技、陕西文旅经济),选科可针对性倾斜。三、总结建议

1. 锚定职业目标:通过职业测评工具(如霍兰德、MBTI)明确兴趣,倒推选科组合。

2. 平衡赋分与专业:优先选择“物理+化学+X”以保持灵活性,中等生可侧重地理/政治以优化总分。

3. 动态调整策略:高一阶段通过试学评估学科潜力,高二结合成绩与政策微调组合。

选科是高考的第一步,更是职业规划的起点。通过科学分析、动态调整,学生可最大化自身优势,为未来铺就多元路径。

推荐文章

选择专业时,房价应考虑哪些因素

2025-01-30高考考生携带电子词典的规定

2025-01-21高考志愿填报时怎样了解学长的经验

2025-02-13杭州高校金融科技与数字经济融合专业报考指南

2025-04-03服从调剂对学术研究有影响吗

2024-12-16记叙文段落分布如何体现情感递进

2025-05-01哪些行业对调剂专业学生需求较大

2024-12-04陕西英语高考(2022陕西英语高考真题及答案)

2023-12-09高考心理调整如何运用客户需求洞察技巧

2025-03-31工程类专业在高考中的竞争情况如何

2025-01-12