误区一:盲目追求“热门专业”或“高薪职业”

误区表现:认为金融、计算机等热门专业必然利于创业,或仅因薪资高而选择专业,忽视行业饱和风险。风险分析:热门专业竞争激烈(如金融、工商管理),若缺乏核心竞争力或资源整合能力,反而可能陷入同质化竞争。例如,部分“热门”专业毕业生因供过于求,实际就业率未必理想。建议:关注国家战略导向的新兴领域(如人工智能、新能源),但需结合自身兴趣和市场需求判断,避免跟风。误区二:过度依赖“技术性专业”,忽视综合能力培养

误区表现:认为只有计算机、人工智能等技术类专业才能创业,忽略商业思维和资源整合的重要性。风险分析:技术是创业的基石,但成功创业还需市场洞察、团队管理、融资能力等综合技能。例如,缺乏营销能力的技术团队可能难以推广产品。建议:可主修技术类专业(如计算机科学),辅修管理、市场营销等课程,或通过双学位、实践项目补足短板。误区三:误解“名校光环”或“专业名称”的误导性

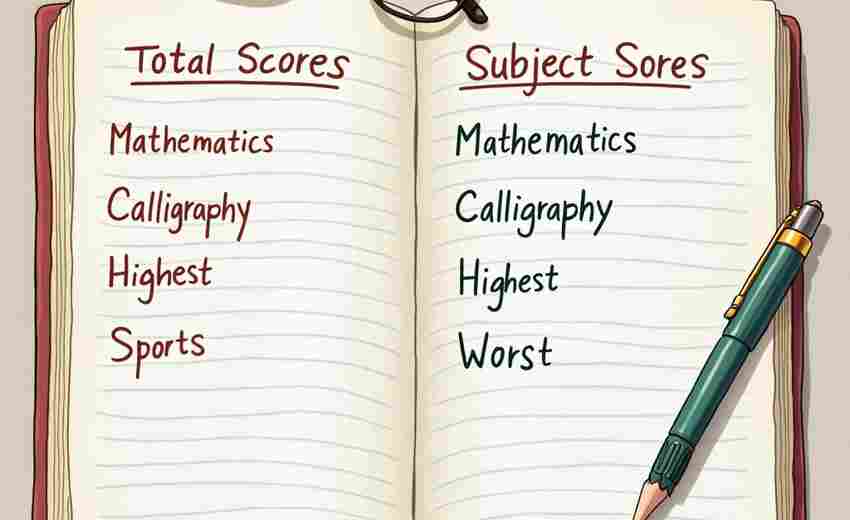

误区表现:认为名校所有专业都优质,或仅凭专业名称(如“信息与计算科学”实为数学类)选择专业。风险分析:名校并非所有专业都强(如清华大学心理学不如北师大),且部分专业名称与实际课程差异大,可能导致兴趣错配。建议:深入了解专业课程设置、就业方向及学校特色(如武汉理工的材料科学与工程实力强),避免望文生义。误区四:忽视兴趣与特长的适配性

误区表现:仅因家长建议或社会期待选择专业,忽略个人兴趣和能力匹配。风险分析:兴趣是长期坚持的动力。例如,数学成绩差却选择编程专业,可能导致学习困难,影响创业信心。建议:通过职业测评、实习体验明确兴趣,选择能发挥自身优势的专业(如创意强的学生可选设计类专业)。误区五:低估实践与资源的重要性

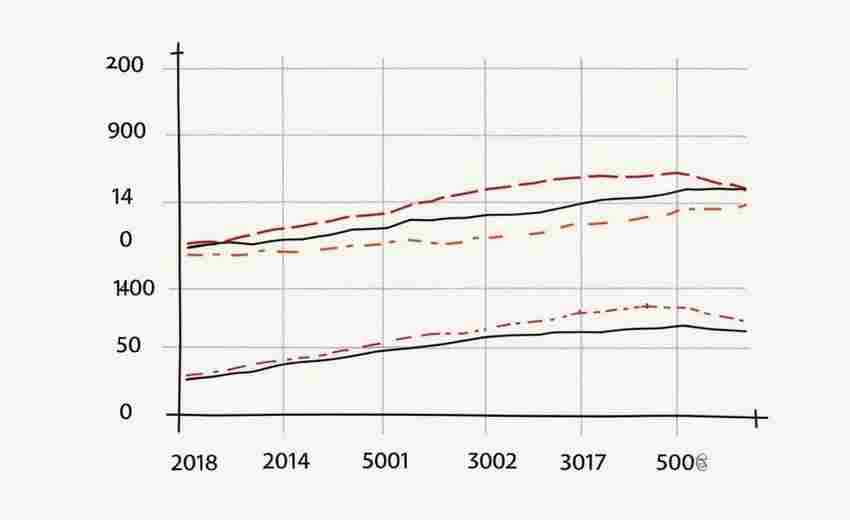

误区表现:认为专业学习足够支撑创业,忽略实践经验、人脉积累和城市资源的影响。风险分析:创业存活率仅约42%,缺乏实践经验(如团队协作、市场调研)是失败主因之一。建议:优先选择一线城市或创业氛围浓厚的大学,参与创业竞赛、实习项目,积累行业资源。总结与建议

1. 跨学科学习:创业者需综合技术、商业、管理知识,可通过辅修、选修或自学拓宽知识面。

2. 关注长期趋势:选择符合国家战略(如碳中和、大健康)的领域,同时评估行业生命周期。

3. 平衡兴趣与理性:结合个人兴趣、能力及家庭资源,避免单一维度决策。

4. 提前规划实践:大学期间参与创业孵化项目,积累实战经验,降低试错成本。

案例参考:马云(英语专业)、刘强东(社会学专业)的成功证明,专业并非创业唯一决定因素,综合能力与机遇同样关键。

推荐文章

二本院校的实习基地建设是否影响高考志愿选择

2025-06-22同济大学人工智能专业的课程规划是什么

2024-12-23山东省春季高考报名流程有哪些

2024-12-27微信小程序查询高考位次的操作指南

2025-04-30如何通过转专业解决高考录取后的兴趣偏差问题

2025-04-11高考志愿填报中的平行志愿是怎么回事

2025-02-09电子商务行业薪资水平与高考专业选择建议

2025-03-29如何通过招生简章识别高校录取偏好

2025-03-14放弃春招录取如何确保档案正常流转

2025-04-20市场营销专业的关键知识点有哪些

2025-01-21