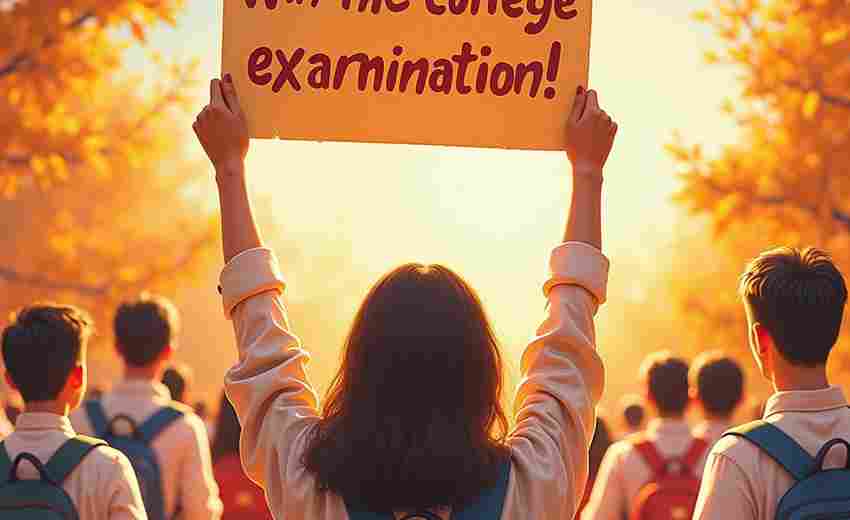

在理性投资视角下,高考志愿填报需将个人兴趣与未来收益视为“长期投资组合”,通过科学决策实现两者平衡。以下从核心原则、策略方法及案例分析三个维度展开论述:

一、核心原则:构建“四维评估”框架

1. 兴趣驱动与优势匹配

兴趣是学习的核心动力,但需结合个人优势。易中天提出的“兴趣原则”和“优势原则”强调,只有兴趣与能力重合的领域才能形成持久竞争力。例如,若学生擅长逻辑思维且热爱技术,计算机科学可能成为理想选择;若文笔出色但被迫选择工科,则可能因动力不足导致“投资亏损”。

2. 市场需求与行业趋势

就业前景需基于数据化分析。艾媒咨询报告显示,工科(如人工智能、新能源)、医学(如口腔医学)等专业长期需求稳定,而部分传统文科专业面临竞争压力。需关注政策导向(如国家“十四五”规划支持的领域)和技术变革(如AI对职业结构的影响)。

3. 机会成本与风险控制

经济学中的机会成本概念指出,选择某专业意味着放弃其他潜在收益。例如,若考生分数可报考热门金融学或冷门考古学,需衡量兴趣价值与职业回报的平衡点。同时需防范“滑档”风险,通过“冲稳保”梯度策略分散风险。

4. 长期收益与复合成长

理性投资需关注终身发展潜力。薛其坤院士建议,选择基础学科(如数学、物理)可为未来跨领域发展奠定基础;而应用学科(如软件工程)则更侧重短期就业收益。职业路径上,复合型人才(如“医学+AI”)往往更具竞争力。

二、策略方法:从“数据化决策”到“动态调整”

1. 分数与位次精准定位

利用“等效分数转换法”将当前成绩换算为历年等效分,结合一分一段表划定可报考区间,避免因分数波动误判。例如,某考生全省排名5000名,可参考2024年该位次对应的分数上下浮动20分筛选目标院校。

2. 专业-院校-地域三维平衡

3. 动态验证与灵活调整

每次模考后重新评估志愿梯度,利用工具(如圆梦志愿APP)模拟录取概率。填报时需规避常见误区:如忽视招生简章中的单科要求、盲目冲刺导致滑档等。

三、案例启示:从失败教训到成功经验

1. 反面案例:兴趣与就业的割裂

某考生因父母压力选择计算机专业,但缺乏兴趣与能力,成绩垫底且心理受挫,最终转专业失败,就业竞争力下降。此类“非理性投资”导致时间和金钱的双重浪费。

2. 正面案例:兴趣与趋势的融合

四、理性投资的终极目标

高考志愿的“理性投资”本质是追求人生幸福感的长期最大化。需通过以下路径实现:

1. 短期:利用数据工具精准匹配志愿,控制风险。

2. 中期:在大学阶段通过辅修、实习等方式拓展能力边界。

3. 长期:保持终身学习,适应行业变迁,将兴趣转化为可持续的职业价值。

最终,志愿填报不是一次性的交易,而是人生战略的起点。正如巴菲特投资理念所启示的:在理性分析基础上,选择具有“护城河”优势的领域,长期持有并持续增值。

推荐文章

传媒与新闻专业的未来趋势

2025-01-22志愿填报后如何查看录取情况

2024-11-30高考成绩要求多少分能上武警大学学制如何安排

2025-04-18考后抑郁情绪蔓延专业心理疏导方法全解析

2025-06-18贵州考生如何通过手机短信获取高考体检报告

2025-04-17清华大学法学专业的核心课程是什么

2024-12-08糖尿病发病机制与胰岛素调节——高考生物必修三考点精讲

2025-04-21考军校的复习资料推荐

2025-01-02如何找到专业领域的导师或前辈

2024-11-10高考成绩中等偏上,双学位能否成为逆袭名校的跳板

2025-04-09