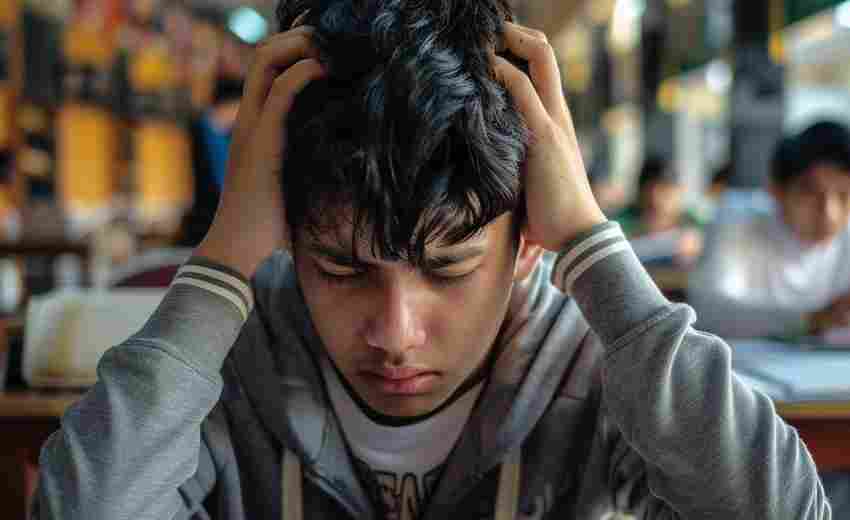

高考后的专业选择与职业规划是人生的重要转折点,既要结合个人兴趣与能力,又要考虑社会需求与发展趋势。以下从多个维度解析如何科学决策,为未来奠定坚实基础:

一、自我认知:职业规划的起点

1. 兴趣与优势分析

兴趣是持久学习动力的源泉,而优势学科则能帮助锁定适合的专业方向。例如,擅长数学的考生可优先考虑经济学、人工智能等专业;热爱艺术的考生则适合设计类或传媒类专业。

建议工具:通过MBTI性格测试、霍兰德职业兴趣测评等工具辅助自我探索。

2. 价值观与生活方式

思考未来理想的生活状态,例如是否追求稳定(如教师、公务员)或挑战性强的职业(如创业、科研)。职业规划师王秀聪建议通过访谈行业榜样,了解不同职业的真实状态。

二、专业与职业前景:理性评估市场需求

1. 行业趋势与就业潜力

注意:避免盲目追逐短期热门,需结合个人适配度。

2. 专业内涵与误区

三、学校与专业:平衡实力与资源

1. 院校选择策略

2. 学科评估与学位层次

四、职业规划策略:以终为始的动态调整

1. 长期目标与短期实践

2. 灵活性与风险应对

五、综合建议:科学决策的关键点

1. 家庭与个人需求的平衡

2. 志愿填报技巧

职业规划并非一蹴而就,而是持续探索与调整的过程。高考后的选择需兼顾个人志趣与社会趋势,同时保持开放心态,将大学视为终身学习的起点。正如院士们所言:“打好基础是关键,兴趣与坚持是成功的基石。” 无论选择何种路径,持续努力与适应变化的能力才是未来竞争力的核心。

推荐文章

高考期间如何缓解焦虑情绪

2024-12-30高考准考证能否在手机上查看

2025-02-14选择艺术类专业的注意事项是什么

2024-11-24理科生选择经济学专业的可行性

2025-02-13新高考模式下汕头大学专业组划分如何影响分数线

2025-04-20常见的函数图像及其特征有哪些

2025-01-17转专业流程中需要准备哪些材料和考试

2025-04-15计算机科学与技术学什么

2024-11-09山东高考录取政策是否存在地域保护现象

2025-03-11社会心理学如何解释高考前的同伴竞争现象

2025-04-22