在高考志愿填报过程中,与父母产生分歧是常见现象,但如何有效化解矛盾、达成共识至关重要。以下结合多篇权威建议和真实案例,总结出化解分歧的核心策略:

一、明确分歧根源,建立理性沟通基础

1. 理解双方立场差异

父母视角:往往基于社会经验,关注专业就业前景、稳定性、收入等现实因素,希望孩子“少走弯路”。孩子视角:更注重个人兴趣、学科优势和职业理想,渴望自主选择权。关键点:双方需承认彼此的出发点都是善意的,避免情绪化对抗。2. 主动沟通,倾听与表达并重

家长应放低姿态:避免以“为你好”为由强行干预,而是通过家庭会议等形式,耐心倾听孩子的兴趣和规划。孩子需理性陈述:用数据和实例说明选择理由,例如专业课程内容、职业发展路径等,而非仅强调“我喜欢”。二、寻求信息支持,缩小认知差距

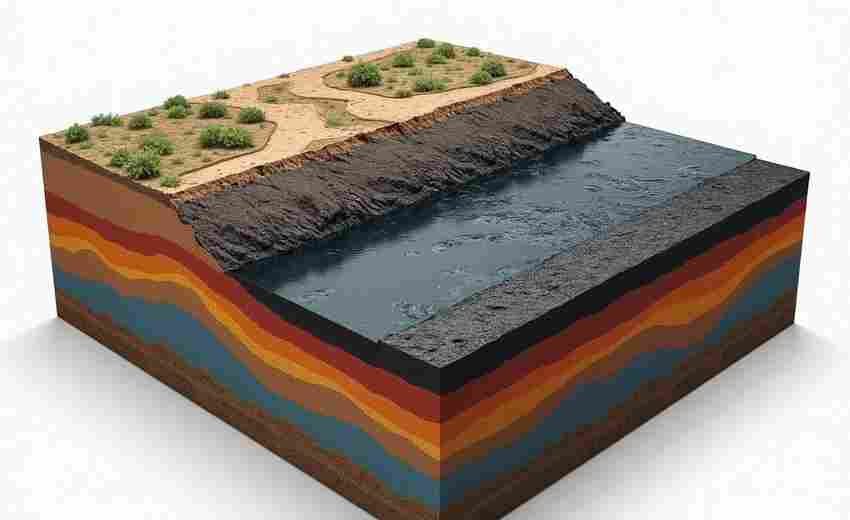

1. 共同收集和分析数据

调研目标专业的就业率、行业趋势、学习难度等,结合孩子的学科优势(如物理、化学等单科成绩)评估适配性。通过高校官网、招生简章、学长学姐经验分享等渠道获取一手信息,避免仅依赖主观印象。2. 引入第三方专业意见

咨询学校老师、职业规划师或行业从业者,提供客观分析和案例参考,帮助双方更全面理解不同选择的利弊。例如,孩子想报考冷门专业,可通过专家了解其实际发展潜力,而非仅凭“热门/冷门”标签判断。三、探索折中方案,平衡理想与现实

1. 灵活调整志愿组合

若在专业选择上僵持不下,可尝试“主专业+辅修”或“双学位”模式,兼顾兴趣与父母建议的实用性。在地域或院校层次上妥协,例如选择综合排名较高的院校中相对感兴趣的专业。2. 制定备选路径

若孩子坚持选择争议较大的专业,可约定入学后通过转专业、跨专业考研等方式调整方向,同时做好风险评估。四、明确决策权归属,培养责任意识

1. 最终决策权归孩子

家长需意识到“上大学的是孩子”,即使意见未被采纳,也应尊重孩子的选择权,避免偷改志愿等极端行为。孩子需承诺对自己的选择负责,例如主动规划学业、积极参与实习等,用实际行动证明选择的合理性。2. 签署“责任协议”

部分家庭通过书面形式明确双方责任,例如孩子承诺若因兴趣不足导致学业问题需自行承担后果,以此增强孩子的成熟度。五、案例启示与心理调节

案例参考:小凡因坚持报考兽医专业与父母产生冲突,最终通过收集宠物医疗行业数据、联系从业者访谈,说服父母支持其选择。心理调节:家长应避免焦虑传递,孩子可通过短期职业体验(如实习、志愿活动)验证兴趣,减少决策盲目性。总结

化解志愿分歧的核心在于沟通、信息共享与相互尊重。家长需从“主导者”转变为“参谋者”,孩子则需以理性态度证明选择的可行性。通过共同调研、灵活妥协和明确责任,既能维护家庭和谐,又能为孩子的未来奠定更扎实的基础。

推荐文章

高考调剂信息发布时间及注意事项有哪些

2025-05-09会计学与财务管理专业在高考志愿填报中如何抉择

2025-08-05选择本科还是专科有什么区别

2024-12-16高考报名信息修改是否允许多次进行

2025-01-12二本院校新兴高就业专业:人工智能与大数据方向解析

2025-06-04各省份房地产专业录取分数线差异对比

2025-05-04如何建立高考录取概率预测数据模型

2025-05-22如何避免在吉林高考志愿填报中被调剂到冷门专业

2025-05-11专业基础课与选修课的区别

2024-11-10高考信息技术高频考点:如何区分机器学习和深度学习

2025-07-06