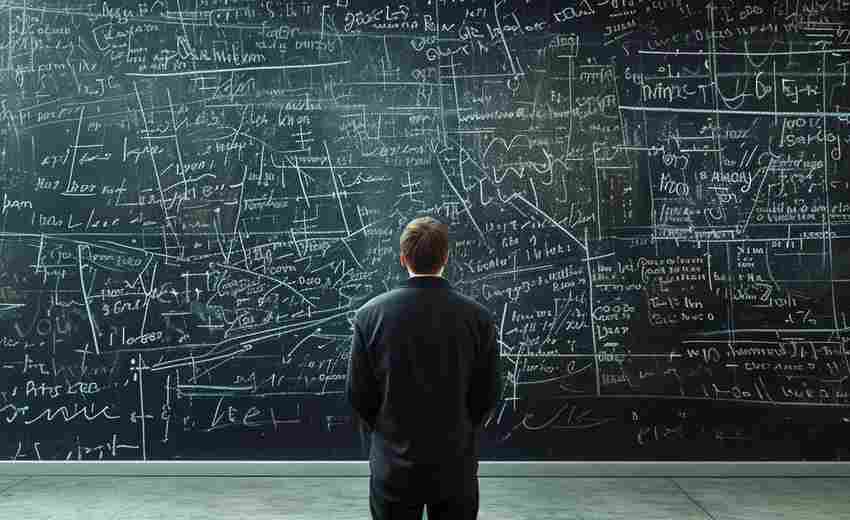

当兴趣与专业匹配度不足时,考生需通过科学的策略调整志愿填报方案,既要兼顾录取可能性,又要为未来发展留出空间。以下是结合多维度信息的综合建议:

一、重新评估兴趣与专业的匹配度

1. 区分“表面兴趣”与“真实兴趣”

部分考生可能因专业名称产生兴趣,但实际学习内容与想象差距较大(如生物医学工程偏向医疗器械而非临床医学)。建议通过以下方式深入评估:

参考专业课程设置:查看目标专业的主干课程是否与兴趣和能力匹配(如数学、物理是否擅长)。职业倒推法:了解该专业对应的职业能力要求(如旅游管理需组织能力,法学需逻辑分析),判断自身是否具备。利用职业测评工具:如霍兰德职业兴趣测试(分技能型、研究型、艺术型等六类),匹配适合的专业方向。2. 动态调整兴趣认知

兴趣可通过学习培养,例如:

参加大学先修课程或实验室体验,提前接触专业内容。关注专业发展趋势,如新兴交叉学科(人工智能、数据科学)可能融合多领域兴趣。二、调整志愿填报策略

1. 灵活运用“冲稳保”梯度

冲刺院校:选择允许转专业或辅修制度的学校,优先考虑综合类大学(如北大、复旦),为后续调整留余地。稳妥选择:结合兴趣和能力交叉点,选择宽口径专业(如数学、经济学),为未来跨专业考研或就业铺路。保底志愿:确保至少一所院校的专业可接受且匹配自身能力,避免因退档滑入下一批次。2. 关注政策与转专业机会

转专业政策:多数高校允许转专业,但需注意次数、流程和考核要求(如绩点排名、笔试面试)。跨学科培养:选择提供双学位或辅修机会的院校(如清华新雅书院、浙大竺可桢学院),拓宽发展路径。3. 地域与院校的平衡

若兴趣专业在一线城市更易就业(如金融、心理学),优先选择发达城市院校。若学校层次相近,优先专业匹配度高的学校,而非盲目追求城市。三、长期规划与补救措施

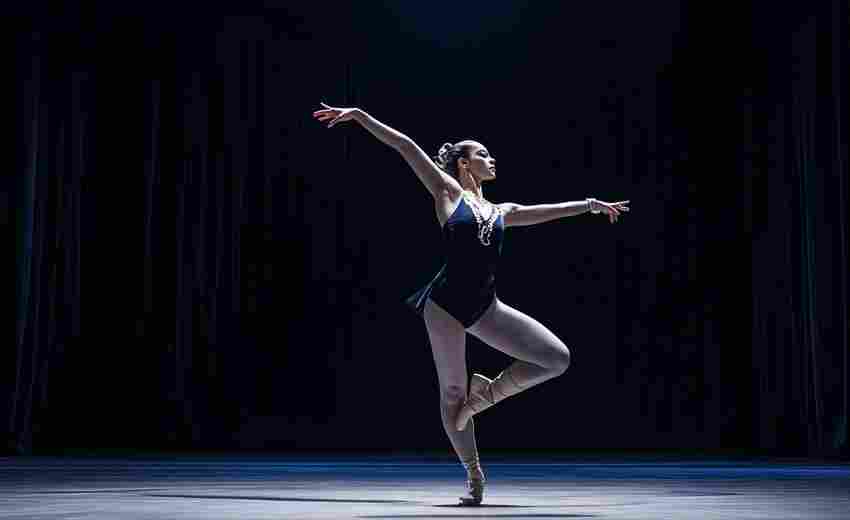

1. 考研或跨专业深造

若本科专业与兴趣偏差较大,可提前规划考研方向(如本科数学转金融工程)。选择基础学科(如物理、化学)作为跳板,未来转向应用型专业。2. 辅修与技能拓展

利用大学资源辅修第二专业,或通过MOOC平台学习兴趣领域课程。参与实习、竞赛(如数学建模、编程大赛),积累跨领域经验。3. 职业路径调整

部分职业对专业限制较小(如市场营销、新媒体),可通过实习或考证进入兴趣行业。关注复合型岗位(如“金融+数据分析”),结合专业与兴趣优势。四、填报实操建议

1. 规避常见误区

避免盲目跟风热门专业,需结合兴趣与能力(如计算机虽热门,但需较强逻辑思维)。仔细阅读招生简章,注意单科成绩、体检要求(如色盲限制医学专业)。设置合理志愿梯度,避免“冲高无保底”或“过于保守”。2. 利用数据工具辅助决策

参考“一分一段表”定位全省排名,结合历年录取位次划定分数区间。使用志愿辅助系统(如陕西省“高考志愿辅助系统”),分析院校专业组录取趋势。五、心理建设与资源支持

家庭沟通:家长需尊重考生意愿,避免因就业压力强迫选择不感兴趣的专业。高校资源:关注提供灵活培养方案的院校(如大类招生、通识教育),降低专业错配风险。总结:兴趣与专业匹配不足时,考生需通过动态评估、策略调整和长期规划化解矛盾。关键是在志愿填报阶段预留调整空间,并通过持续学习与职业探索弥补差距。记住,专业选择并非“一锤定音”,大学教育更注重培养终身学习能力。

推荐文章

一本达线率如何影响高校招生政策

2024-12-19高考物理力学知识在航空工程中的应用场景解析

2025-07-10化学工程专业课程难度大吗高考生需要哪些学科基础

2025-03-30经济学专业的核心理论与实践

2025-02-21机会成本视角下如何选择复习方法

2025-07-25高校专业目录调整后如何科学制定备考方案

2025-08-13高考生家庭冲突调解中的社会工作介入策略分析

2025-06-07深圳中考志愿填报后,如何进行职业规划

2025-02-17供应商管理策略对企业供应链稳定性的影响有哪些

2025-03-21如何快速掌握乐谱阅读技巧

2025-01-22