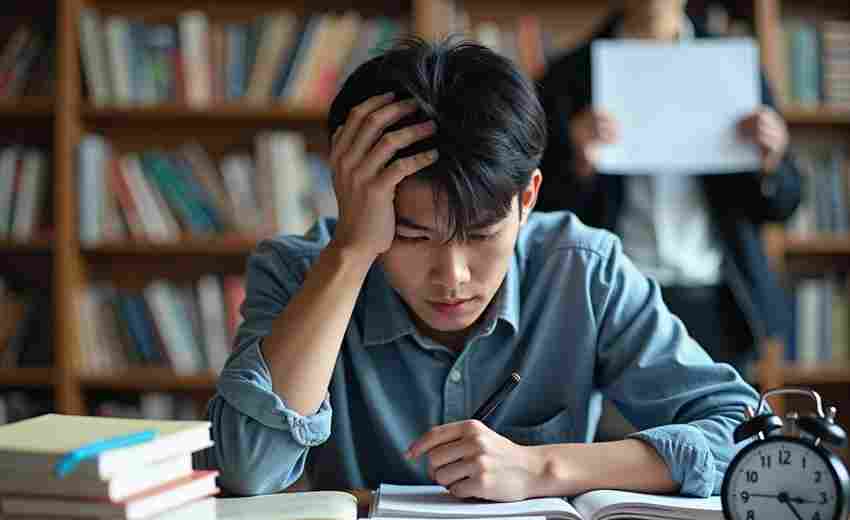

在选择双非院校的顶尖专业与985高校的边缘专业时,需结合个人职业规划、学科特点、资源需求等多维度综合考量。以下为关键分析及建议:

一、核心优势对比

1. 985边缘专业的优势

末流985高校的平均保研率(约28.7%)显著高于双非院校(如上海立信会计金融学院无保研名额),且985学生在申请海外名校(如英国G5、香港前三)时更受认可,部分学校对双非学生设置更高分数门槛。

中央及地方选调生招聘中,985高校的隐形门槛优势明显,例如东北大学选调生录取人数是某双非政法名校的4.6倍。

985高校的百年积淀(如湖南大学岳麓书院)和国家级实验室资源,为学生提供更广阔的科研平台。

2. 双非顶尖专业的优势

部分双非院校的行业特色专业(如南京审计大学的审计学、华东政法大学的法学)在细分领域内认可度极高,毕业生进入对口行业(如四大会计师事务所、公检法系统)的竞争力甚至超过985普通专业学生。

如深圳大学的计算机专业与腾讯、华为深度合作,杭州电子科技大学的网络安全专业对接阿里巴巴,学生实习和就业机会丰富。

教育部对“冷门绝学”专业(如民族学、古建修复)的专项扶持计划,可能使双非特色专业在未来获得更多资源倾斜。

二、决策模型与考量因素

1. 职业目标导向

2. 深造规划

3. 风险与回报权衡

4. 地域与家庭资源

三、案例参考与建议

1. 适合选择985边缘专业的情况

2. 适合选择双非顶尖专业的情况

四、动态评估策略

1. 学科穿透性分析:参考教育部学科评估(如华东政法法学A级)、国际认证(如ACCA、WFME)判断专业实力。

2. 就业数据追踪:比对目标院校的就业报告(如华为/腾讯校招名单、选调生录取比例)。

3. 个人适配度:结合兴趣、抗压能力(如冷门专业需长期深耕)和职业韧性(如热门专业竞争激烈)综合决策。

总结

最终决策需结合具体院校、专业及个人规划,避免陷入“唯名校”或“唯热门”的思维陷阱,动态平衡短期收益与长期潜力。

推荐文章

报名时需要注意哪些细节

2024-12-09马克思主义政治哲学在高考主观题中的答题模板

2025-06-13如何准备以应对阜阳高考分数线的变化

2024-10-21学习电气工程技术需要哪些基础知识

2024-11-26高考生必看:新闻传播学专业在舆情分析与危机公关领域的实际应用

2025-08-21吉林高考分数线与录取批次的关系详解

2025-08-23高考美术静物写生如何突出材料与肌理特征

2025-08-03导演在影视创作中的核心作用如何体现在高考艺术类考试中

2025-08-04哲学专业核心课程对高考生思维训练有何帮助

2025-07-27高考成绩查询必备的身份证件有哪些

2025-03-17