基于多元智能理论的高考选科指导体系构建需要从智能测评、学科适配、职业规划和动态调整四个维度展开,形成科学化、个性化的决策支持系统。以下是具体框架及实施路径:

一、多元智能测评体系构建

1. 智能维度划分与测评工具开发

依据加德纳的八大智能(语言、逻辑数学、空间、身体动觉、音乐、人际、内省、自然观察),设计多维测评工具。例如:

工具形式:问卷、情景模拟测试、AI动态评估(如网页27提到的智能选科系统原型)。

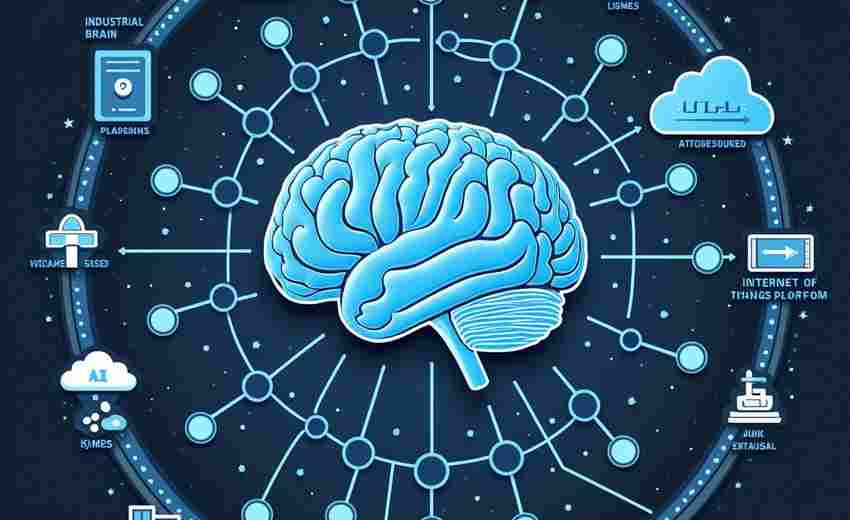

2. 数据分析与智能图谱生成

利用大数据分析学生的智能组合特征,生成可视化图谱。例如:

二、学科与智能的适配模型

1. 学科能力与智能的映射关系

2. 课程设置与教学策略优化

三、职业规划与专业匹配机制

1. 智能-职业-专业的关联数据库

建立包含高校专业选科要求、职业能力需求、智能匹配度的动态数据库。例如:

2. 职业倾向测评工具整合

结合霍兰德职业兴趣测试、MBTI人格类型,与多元智能测评结果交叉验证,提升选科建议的准确性(如网页89列举的6类性格适配专业)。

四、动态反馈与调整机制

1. 阶段性评估与路径修正

2. 家校协同支持系统

五、实践案例与成效验证

1. 成功案例参考

2. 数据驱动的成效评估

统计选科后学生的学业成绩、专业满意度、就业竞争力等指标,验证指导体系的有效性(参考网页79的就业前景数据)。

构建基于多元智能的高考选科体系需打破传统单一评价模式,从测评、教学、规划到反馈形成闭环。该体系不仅能帮助学生发挥潜能,还能为教育公平和人才多样化培养提供支持,呼应新高考改革“分类考试、综合评价、多元录取”的核心目标。未来可结合AI技术(如网页122的智能教育案例)进一步优化动态决策模型,实现更精准的个性化指导。

推荐文章

高考志愿填报如何结合学术研究与职业实践

2025-08-19不同类型的大学专业对高中成绩的要求

2024-10-27高考志愿中,专业的排名是否重要

2024-12-02高考 估分(高考估分选大学 在线)

2023-11-23高考调剂志愿填报后如何高效跟进录取结果

2025-03-22天津高考录取分数线如何确定

2025-01-28湖北省各高校对高考成绩的要求是什么

2024-11-05如何利用高中竞赛经历判断未来学术发展方向

2025-07-24人工智能时代哪些高考专业更具职业竞争力

2025-08-06哪些高校给予调剂生同等奖学金待遇

2025-05-05