基于大数据的考生志愿填报策略通过统计学模型与算法优化,显著降低了滑档风险。以下从数据驱动模型的核心方法、策略设计及实际应用三方面展开分析:

一、统计学模型的核心应用

1. 时序预测与位次分析

基于LSTM(长短时记忆网络)的时序模型,能捕捉录取分数线的年度波动规律。例如,通过分析近三年录取位次数据,结合当年考生成绩分布的“一分一段表”,预测目标院校专业的录取概率。模型输入包括历年录取位次、招生计划变化、选科限制等,输出为动态调整的“等效分”,帮生精准定位可报考区间。

2. 多维度特征工程

数据预处理整合了考生成绩、兴趣测评、院校属性(如985/211)、专业热度、就业前景等结构化与非结构化数据。通过归一化处理与特征筛选(如剔除色盲限制专业),构建高相关性的特征向量,提升模型泛化能力。例如,针对新高考“专业+院校”模式,模型需额外处理选科匹配与历史文理科数据合并问题。

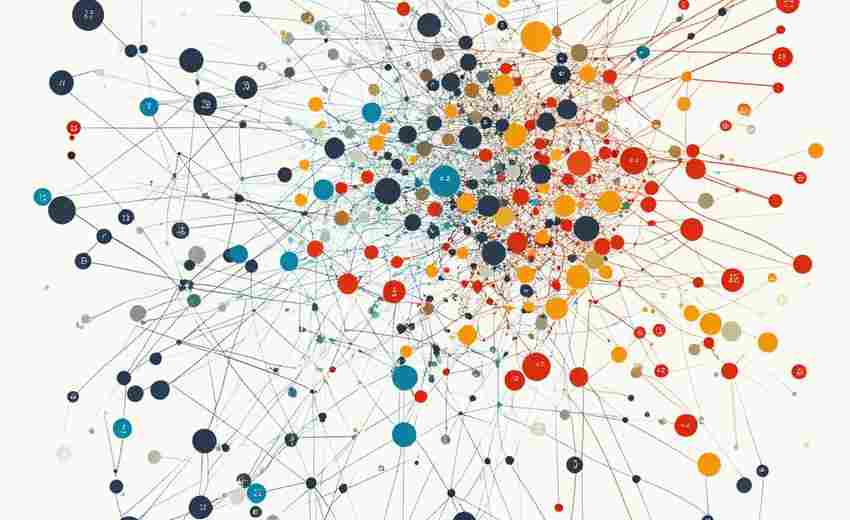

3. 概率预测与风险分层

使用逻辑回归、随机森林等分类模型,计算每个志愿的录取概率,并划分“冲、稳、保”梯度。例如,将录取概率低于30%的志愿列为“冲刺区”,30%-70%为“稳妥区”,70%以上为“保底区”,确保梯度合理。

二、降低滑档风险的策略设计

1. 梯度分配原则

2. 动态风险预警机制

通过实时监控填报数据,模型可识别“过热”专业组并提示风险。例如,某211院校人工智能专业因报考人数激增,模型自动调低其录取概率预测值,建议考生调整志愿顺序。

三、实际应用与效果验证

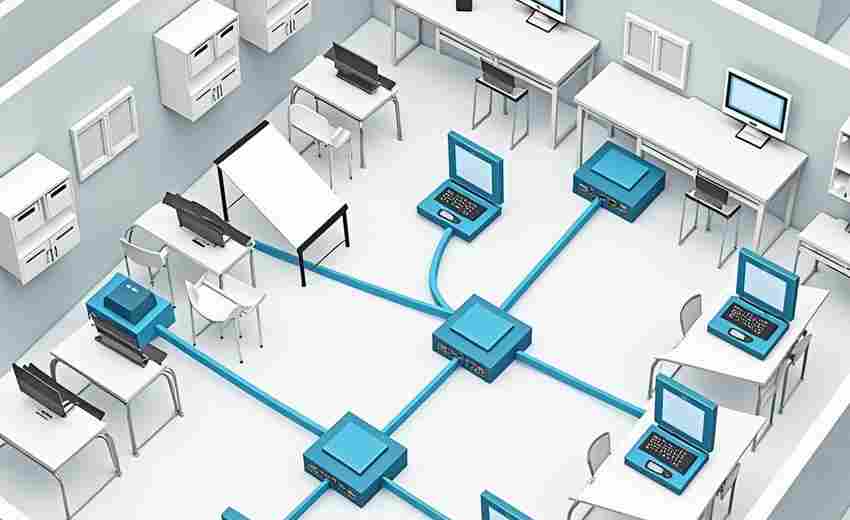

1. 算法驱动的推荐系统

如网页1和网页16提到的系统,结合协同过滤算法与知识图谱(如neo4j),分析“院校-专业-就业”关联关系,生成个性化志愿清单。例如,对物理选科考生,优先推荐“电子信息+双一流院校”组合,而非单纯按分数排序。

2. 案例验证与优化迭代

河北省2021年新高考实践显示,基于LSTM的推荐系统使96%的考生被前30个志愿录取,滑档率从传统填报的8%降至1.5%以下。系统通过反馈机制持续优化,如加入考生调剂意愿与健康限制等特征,进一步提升精度。

四、未来发展方向

1. 多目标优化模型:引入遗传算法等优化技术,平衡“院校层次、专业满意度、地域偏好”等多目标,生成帕累托最优解。

2. 政策适应性增强:针对新高考动态调整的划线规则(如一段线/二段线),模型需实时同步政策数据,避免因规则变化导致预测偏差。

综上,统计学模型通过精准预测、多维特征融合与梯度策略设计,显著降低了滑档风险。考生可借助大数据工具(如“圆梦志愿”APP)输入分数与偏好,生成科学志愿方案,同时需注意动态验证数据与个性化调整。

推荐文章

大学毕业生就业率如何影响专业选择

2024-12-31未来想从事人工智能行业,高考后应选统计学还是数据科学

2025-09-19如何辨别高考录取动态中的预退档与预录取状态

2025-06-12中外高考录取机制差异及其对分数线设定的影响探讨

2025-09-24视觉艺术专业的视力标准是什么

2025-01-25动漫设计专业就业方向有哪些高考志愿填报必看指南

2025-05-13都江堰考生如何科学安排三轮复习计划

2025-07-07冲稳保策略中如何科学运用院校综合排名

2025-04-30高考体育中田径项目规则易错点及应对策略

2025-09-25准考证打印设置常见问题及横向竖向调整说明

2025-06-13