运用观察法分析高考考场学生行为特征,需结合教育心理学理论与实际考场情境,通过系统化、结构化的观察设计,捕捉学生的行为模式、心理状态及应试策略。以下是具体方法与步骤:

一、明确观察目标与设计

1. 确定观察维度

根据高考考场特点,可将学生行为特征分为以下维度:

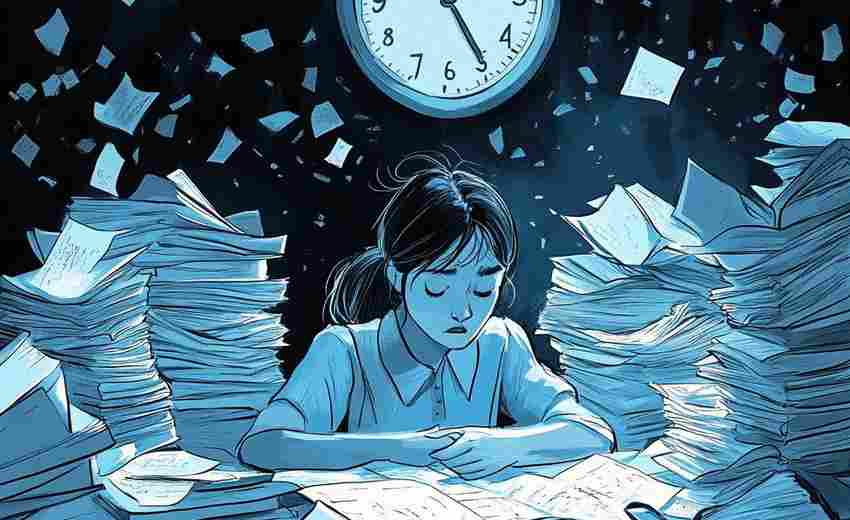

应试行为:如答题顺序(是否按试题顺序或先易后难)、时间分配(是否合理)、检查频率等。情绪表现:如焦虑(频繁擦汗、抖腿)、专注(持续低头书写)或放松(闭目养神)等。互动行为:如寻求监考帮助、与邻座非语言交流(如眼神示意)等。突发应对:如设备故障处理、身体不适反应等。2. 选择观察方法

定量观察:通过检核表记录行为频率(如举手次数、答题卡修改次数)。定性观察:描述性记录特殊事件(如学生因紧张失误后的情绪变化)。混合方法:结合评定量表(如焦虑程度1-5级)与轶事记录,全面分析行为特征。二、制定观察工具与流程

1. 设计观察工具

项目检核表:列出需记录的典型行为(如“开考后5分钟内是否开始答题”“是否使用草稿纸规划答案”)。时间取样表:分阶段记录行为(如每15分钟观察一次学生的坐姿变化、答题进度)。技术辅助:利用录像设备(经审核后)捕捉非语言细节,如表情、肢体动作。2. 标准化观察流程

考前准备:熟悉考场布局、监考流程,明确观察员分工。实施观察:开考前:记录学生入场时的情绪状态(如是否深呼吸调整)。答题阶段:关注时间管理(如是否频繁看表)及策略调整(如跳过难题后返回)。结束前:观察检查行为(如答题卡填涂是否完整)。三、数据分析与结论提炼

1. 定量分析

统计高频行为(如70%学生在最后15分钟加快书写速度)。比较不同群体差异(如文科生与理科生的答题节奏差异)。2. 定性分析

归纳行为模式:例如“焦虑型”学生常伴随频繁修正答案与肢体紧绷。提炼心理机制:如时间压力下的决策偏好(优先完成主观题)。3. 交叉验证

结合考场监控数据(如答题卡填涂时间戳)与观察记录,验证行为与成绩的关联性。通过访谈(考后)补充观察盲点(如学生自述的答题策略)。四、应用建议与改进方向

1. 优化考试策略培训

针对时间管理薄弱的学生,开展模拟考试中的计时训练。教授情绪调节技巧(如深呼吸、积极自我暗示)以减少考场焦虑。2. 完善考场支持措施

为频繁寻求帮助的学生提供考前设备检查指导。设计应急预案(如备用文具快速响应)以降低突发事件的负面影响。3. 推动教育政策改进

基于行为数据,建议调整考试时间分配或题型结构(如减少易引发焦虑的题型)。五、与注意事项

隐蔽性:观察需避免干扰考生,可采用单向玻璃或非参与式观察。匿名处理:记录数据时隐去学生个人信息,仅保留行为特征。结果反馈:将分析结果用于教学改进而非个体评价,保护学生隐私。通过以上方法,观察法不仅能揭示高考考场的行为规律,还可为教学策略优化、学生心理辅导提供科学依据,最终提升考试公平性与学生应试效能。

推荐文章

2025年湖南高考志愿填报:长沙地区法学专业推荐院校有哪些

2025-04-19高考图表题中供给曲线移动的经济学原理及解题思路

2025-03-16高考分数线的分类有哪些

2025-01-29如何寻找专业的实习机会

2025-02-03高考志愿填报中的职业规划如何体现人力资源核心技能?

2025-04-25对口高考后续发展的就业方向有哪些

2025-01-20跨专业选择的成功案例有哪些

2024-12-30生产管理的关键因素有哪些

2025-01-19高考体检发现血脂异常如何调整饮食避免影响录取

2025-07-14高考后如何快速适应大学宿舍集体生活

2025-03-29