要判断一个学科的竞争力,可以通过专业设置目录中的政策导向、学科布局、认证体系及评估结果等多维度综合分析。以下是具体方法及参考依据:

1. 关注国家政策与战略需求

政策文件导向:教育部等五部门发布的《普通高等教育学科专业设置调整优化改革方案》明确提出优先发展国家战略急需的学科(如储能科学、集成电路、人工智能等),淘汰落后专业。若某学科被列为重点支持方向(如“四新”建设:新工科、新医科、新农科、新文科),说明其竞争力强且符合未来趋势。区域与产业匹配:学科专业需与地方产业链、创新链协同发展。例如,现代农业院校增设生物育种科学,直接服务乡村振兴战略,体现学科与区域经济的适配性。2. 查看学科认证等级与质量保障

师范类专业三级认证:通过教育部师范类专业认证的学科(如第三级认证的卓越标准),可自主组织教师资格考试,说明其培养质量高、社会认可度高。工程与医学类认证:例如,通过“卓越工程师学院”或“高水平公共卫生学院”建设的学科,通常代表其在行业内的领先地位。3. 分析学科布点与调整动态

新增与撤销专业数量:近年来,全国本科专业布点每年调整近5%,新增专业(如未来机器人、医工学)反映学科前沿性和需求度,而撤销专业(如部分文科专业)可能因就业率低或重复建设。高校分类特色:研究型大学侧重基础学科(如数学、物理)和交叉学科;应用型高校聚焦区域产业(如智能制造、现代农业)。若某学科在头部高校集中布局且形成集群(如清华的集成电路、北大的未来技术学院),则竞争力显著。4. 参考教育部学科评估结果

学科评估等级:教育部学科评估(如A+、A类学科)直接反映学科在全国的排名和科研实力。例如,北京大学的人工智能、复旦的哲学等学科因评估优异成为“强基计划”重点。国际对标:评估中强调“产出导向”和“持续改进”,若学科在国际学术排名(如ESI)中表现突出(如进入全球前1‰),说明其国际竞争力强。5. 考察就业与行业反馈

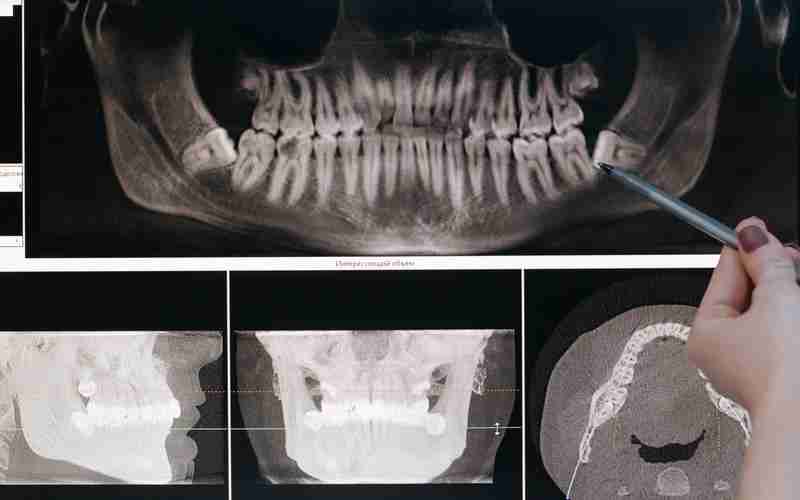

就业数据与培养目标匹配度:通过招聘平台搜索目标专业的岗位需求、薪资水平及企业评价。例如,医学影像学与技术类专业的就业方向差异直接影响竞争力。行业趋势适配:新兴产业(如新能源、数字经济)相关学科(数据科学、柔性电子学)的就业率通常更高,而传统文科需结合数字化改造提升竞争力。竞争力判断框架

| 维度 | 竞争力强的表现 |

|-|-|

| 政策支持 | 被纳入国家战略目录(如“急需紧缺”专业)、参与“双万计划”(国家级一流专业)。 |

| 学科认证 | 通过三级认证(师范类)或行业权威认证(如工程教育认证)。 |

| 高校布局 | 多所高水平大学开设、形成特色集群(如未来技术学院)。 |

| 评估排名 | 教育部学科评估A类以上、ESI全球排名靠前。 |

| 就业适配 | 就业率高、行业需求明确(如招聘平台数据反馈)。 |

通过以上方法,可系统分析专业设置目录中的学科竞争力,避免仅凭名称或单一指标判断。建议结合教育部官网、高校招生信息及第三方评估报告(如软科排名)进行综合验证。

推荐文章

高考志愿填报前必做的5项专业体验活动

2025-09-17新高考模式下怎样根据分数线选择合适专业梯度

2025-05-25高考生必看:职业资格证书如何提升大学专业竞争力

2025-05-17专业服从与院校服从的区别是什么

2025-01-03常见志愿填报误区对录取结果的影响及纠正建议

2025-06-25职业稳定性与创新潜力:高考志愿填报中的两难选择

2025-05-29如何评估高考成绩与热门专业的匹配度

2024-11-29职业性格与专业选择的关系

2025-01-17利用高考调剂实现跨领域职业发展的关键因素

2025-09-06人力资源管理专业的职业发展路径

2024-11-23