一、正确认识专业“冷热”的动态性

1. 冷热是相对的,随时间变化

专业冷热受经济周期、技术发展、政策导向等因素影响,例如:

计算机/人工智能近年持续热门,但部分高校相关专业因扩招已出现竞争饱和趋势。医学类(如临床医学、口腔医学)因就业稳定,近年分数线普遍上涨,而金融/经济类因行业波动遇冷。农林专业因乡村振兴政策支持,部分院校就业率和考公优势凸显,逐渐升温。2. 警惕“伪热门”和“伪冷门”

名称相近的专业可能差异巨大(如“生物医学工程”属工科,非医学类;“信息与计算科学”实为数学学科)。部分冷门专业(如草业科学、地质勘探)因人才稀缺,就业竞争压力反而较小。二、结合个人兴趣与职业规划

1. 兴趣是长期发展的核心动力

盲目选择热门但无兴趣的专业,可能导致学业倦怠甚至退学。通过职业测评、实习体验等方式明确兴趣方向,避免仅凭专业名称或他人建议决策。2. 职业规划需兼顾市场需求与个人适配度

高薪行业(如人工智能、新能源)竞争激烈,需评估自身能力是否匹配。关注国家战略需求领域(如基础学科“强基计划”、新工科交叉专业),此类专业可能长期受益于政策支持。三、科学分析就业趋势与数据

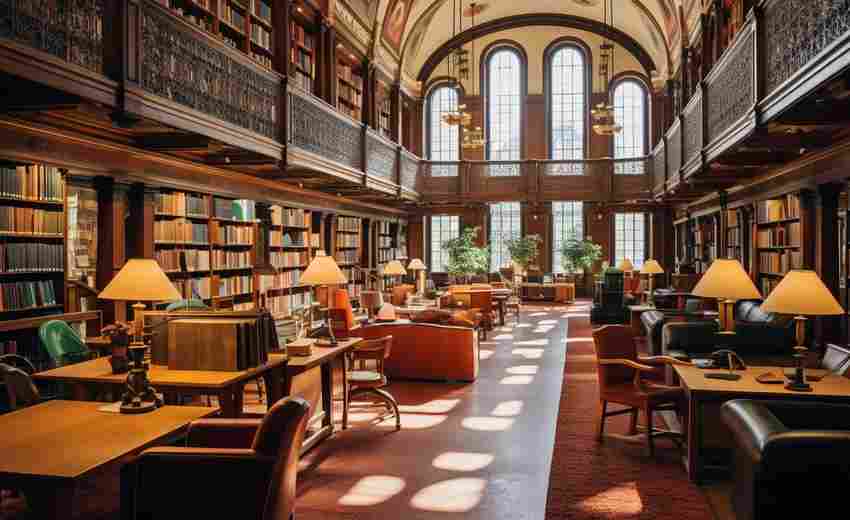

1. 参考权威就业报告与行业动向

教育部发布的《红牌/绿牌专业名单》可帮助判断专业就业前景。关注行业动态:如人工智能领域技术迭代快,需选择课程设置前沿的高校;传统工科(如土木工程)因行业收缩需谨慎。2. 关注院校专业实力而非仅看校名

双非院校的热门专业(如深圳大学计算机科学)可能比部分985院校的弱势专业更具竞争力。查看学科评估结果(A+/B类学科)和就业质量报告,优先选择院校的王牌专业。四、合理搭配志愿策略

1. “冲稳保”梯度需科学设计

冲刺志愿:选择1-2个与自身分数匹配的热门专业,但需服从调剂以避免退档。稳妥志愿:匹配兴趣与就业前景均衡的专业(如电子信息、新能源)。保底志愿:选择冷门但符合国家战略或自身特长的专业(如农业技术、特殊教育)。2. 避免极端化选择

不盲目追求“不浪费分数”,高分低报或低分高报均可能影响长远发展。平行志愿需注意顺序,将最想去的院校/专业组靠前填报,避免因检索顺序错失机会。五、重视招生政策与细节

1. 仔细研读招生章程

注意单科成绩、身体条件(如医学类对视力要求)、专业级差等限制,避免因细节失误被退档。部分院校允许入校后转专业或辅修双学位,可优先选择此类院校作为保底。2. 利用官方数据与工具辅助决策

参考各省教育考试院发布的历年录取位次表,而非仅看分数线。使用教育部“阳光高考平台”等官方渠道查询专业介绍和就业案例。专业冷热误判的根源在于信息不对称和短期视角。考生需结合动态行业趋势、个人特质、院校实力,通过科学分析和理性决策,避免盲目跟风。志愿填报的本质是“选择适合自己的赛道”,而非追逐一时的热度。

推荐文章

职业兴趣与高考成绩适配性评估方法

2025-05-14高考生家长必备技能:如何通过在线资源判断高校青年教师培养体系

2025-04-10河南高考使用的考试大纲有哪些变化

2025-03-05高考报名后个人信息填错如何申请更正

2025-08-24哪些高校开设新媒体艺术本科专业

2025-03-11学业水平测试成绩对艺术类考生有哪些影响

2025-07-31高考报名证和身份证的关系是什么

2025-02-14高考成绩查询后志愿填报操作指引

2025-08-05高考数学几何题型与建筑设计的实际应用有何关联

2025-03-11选科对未来学业的影响有多大

2025-01-26