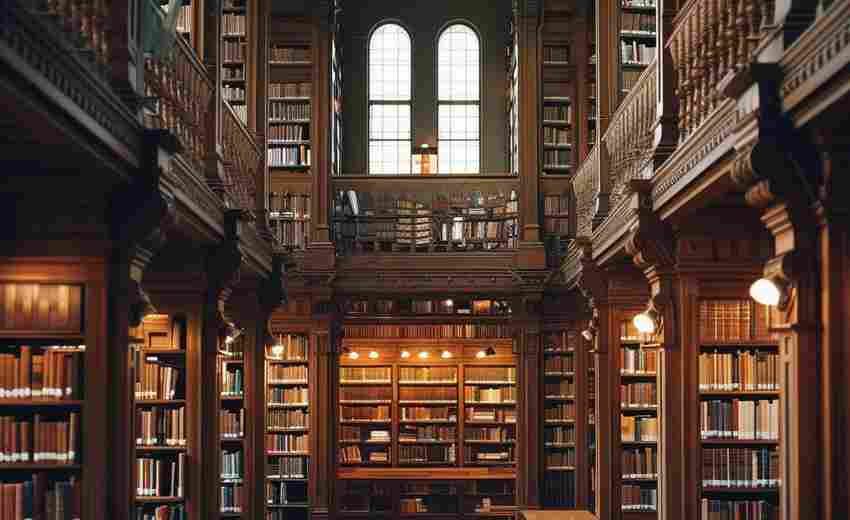

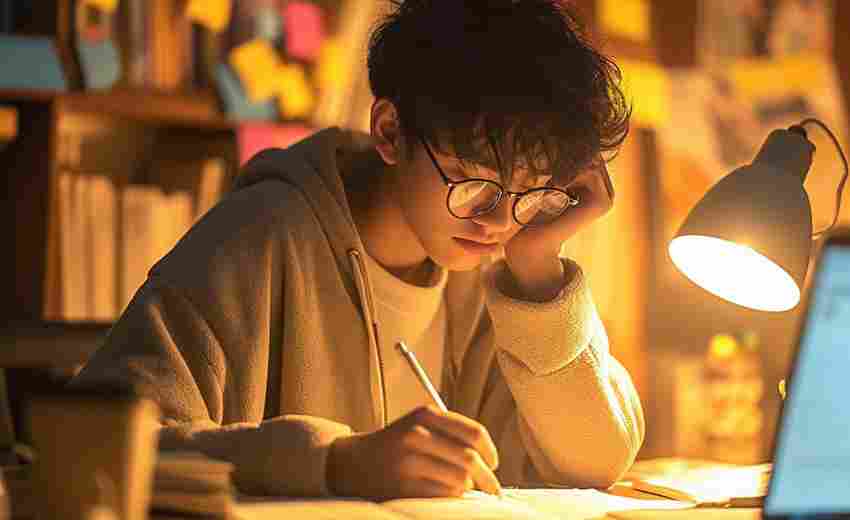

“学历贬值”现象确实对高考的社会认可度产生了复杂影响,但并未从根本上削弱其作为教育筛选核心机制的地位。这一现象需从教育普及、社会需求变化及个体选择等多个维度综合分析:

一、学历贬值的本质与社会背景

1. 教育普及化的必然结果

随着高校扩招(2023年高校毕业生突破1100万,2024年达1179万),高等教育从精英化转向大众化,本科及以上学历持有者数量激增,导致学历的“稀缺性”下降。例如,北京等地的“本研倒挂”(研究生毕业人数超过本科生)现象,反映了高学历竞争加剧的现实。这种供需失衡使得学历作为“硬通货”的含金量降低,但本质上是教育普及与社会进步的体现。

2. 就业市场的结构性矛盾

经济增速放缓与产业升级滞后,导致传统高学历岗位(如高校教职、体制内岗位)竞争白热化,而新兴行业吸纳能力有限。例如,985博士因本科学历非985被拒、硕士生竞争基层公务员岗位等现象,凸显学历与就业市场的错配。这种矛盾使公众对“学历=成功”的传统认知产生动摇。

二、高考社会认可度的变化与坚守

1. 高考作为基础筛选机制的地位未变

尽管学历贬值,高考仍是社会公认的公平选拔方式。中考分流后,仅约30%的学生能进入普通高中,高考的竞争本质未变。名校(985/211)文凭在就业市场仍具显著优势,例如企业招聘中“双985”门槛的存在,强化了高考作为“名校入场券”的核心价值。

2. 教育信仰的转型而非崩塌

过去“高考改变命运”的单一信仰逐渐多元化。社会开始认可“能力本位”,例如民营经济崛起后,非学历路径(如创业、技能型工作)的成功案例增多,削弱了学历的绝对权威。但这并非否定高考,而是将其视为个人发展的起点之一,而非唯一路径。

三、对高考认可度的双重影响

1. 削弱因素

2. 强化因素

四、未来趋势:从“学历崇拜”到“能力竞争”

1. 政策调整与教育质量提升

教育部推动破除招聘学历歧视,同时强调职业教育与学术教育并重,试图缓解学历通胀。例如,职业院校与产业对接的深化,可能分流部分高考压力,重构教育评价体系。

2. 个体策略的适应性转变

学生及家庭逐渐从“唯学历论”转向“综合能力培养”,例如注重实习、技能证书、跨学科能力等,高考的重要性从“终极目标”转为“能力积累的基础阶段”。

“学历贬值”现象确实动摇了高考作为“一考定终身”的神圣性,但并未瓦解其社会认可度。高考仍是社会分层与资源分配的关键机制,只是其意义从“学历终点”扩展为“能力起点”。未来的认可度将取决于教育体系能否平衡普及与质量、就业市场能否实现多元评价,以及个体能否在学历之外构建新的竞争力。

推荐文章

东营大学教育类专业适合什么样的学生

2025-02-18高考填报必问:高薪行业数据真实性如何验证

2025-08-28如何利用学科短板分析避免高考专业填报雷区

2025-05-06专业调剂是否遵循相近学科原则

2025-07-23汽车工程专业的行业动态

2024-12-03如何通过行业报告预测热门专业的就业趋势

2025-05-08哪些高考生适合报考生物医学工程学科特长与兴趣分析

2025-05-12南昌大学的社会学专业研究方向是什么

2025-01-17企业战略管理的关键要素是什么

2024-11-26报考新闻传播学需要提前掌握摄影和剪辑技能吗

2025-03-26