量子纠缠与波函数坍缩是量子力学中的两个核心概念,二者在高考物理中的考查通常聚焦于现象本质、实验解释及哲学意义。以下从两者的关系及理论解释角度进行说明:

一、基本概念解析

1. 波函数坍缩

波函数是描述量子系统状态的数学工具,包含粒子所有可能状态的叠加(如位置、动量的概率分布)。当对系统进行测量时,叠加态会“坍缩”为一个确定的本征态。例如,薛定谔的猫在未观测时处于“既死又活”的叠加态,而观测后坍缩为单一状态。

2. 量子纠缠

两个或多个粒子通过相互作用形成纠缠态后,其状态需作为整体描述。即使相隔遥远,测量其中一个粒子的状态会瞬间影响另一个粒子的状态(如自旋方向相反),这种现象称为非定域性。

二、量子纠缠如何关联波函数坍缩

1. 观测行为的核心作用

量子纠缠中的粒子对在测量时,其波函数会同时坍缩。例如,若测量一个纠缠粒子的自旋为“上”,另一个粒子的自旋会立即坍缩为“下”,无论距离多远。这一过程体现了波函数坍缩的“瞬时性”,但其本质是量子系统的整体性描述被打破,而非传递超光速信息。2. 退相干理论的解释

退相干理论认为,观测是系统与外部环境(如仪器)发生量子纠缠的过程。当测量仪器与粒子相互作用时,整个系统(粒子+仪器)进入纠缠态,此时单独粒子的波函数失去定义,表现为坍缩后的经典结果。例如,在双缝实验中,观测导致粒子与探测器形成纠缠态,干涉条纹消失,粒子表现出确定路径。3. 哥本哈根诠释与多世界理论的分歧

哥本哈根诠释:认为波函数坍缩是观测导致的“认知更新”,叠加态在观测时坍缩为经典态,量子纠缠的超距作用是数学描述而非物理过程。多世界理论:认为所有可能的坍缩结果都存在于平行宇宙中,观测仅是意识选择某一分支的结果,量子纠缠是不同宇宙分支的关联。三、高考考查要点

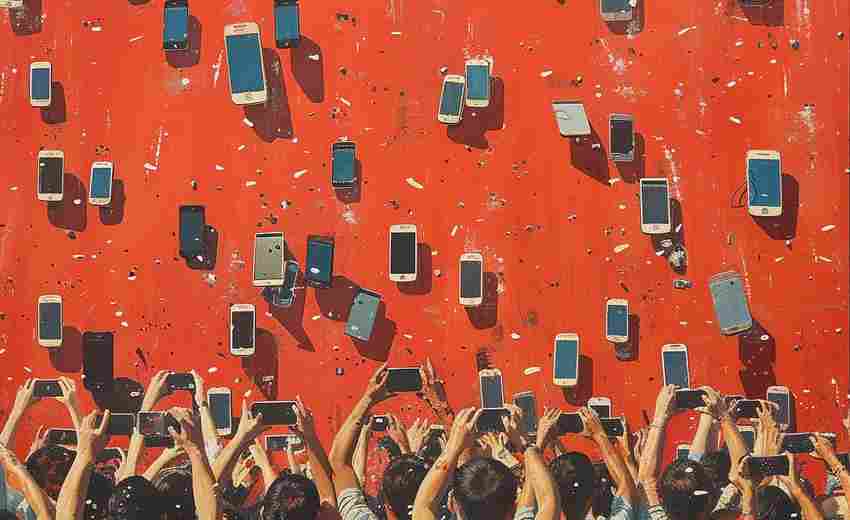

1. 实验现象分析

如双缝干涉实验、贝尔不等式验证实验,需结合波函数叠加与坍缩解释为何观测会改变实验结果。2. 理论辨析

对比经典物理与量子力学的差异:经典物理中状态是确定的,量子力学中状态是概率性的,观测导致坍缩。量子纠缠的非定域性如何与相对论的光速限制兼容(不传递信息)。3. 哲学意义

波函数坍缩是否反映客观实在?哥本哈根学派认为坍缩是认知过程,而爱因斯坦等人主张存在隐变量。量子纠缠与波函数坍缩共同揭示了量子世界的非直观特性:

纠缠的本质:系统整体性优先于个体状态,观测打破整体性并导致坍缩。坍缩的根源:退相干理论从物理过程解释,哥本哈根学派从认知层面简化,多世界理论则通过平行宇宙消解坍缩。在高考中,需结合实验现象(如薛定谔猫、EPR佯谬)和理论框架(如波恩规则、贝尔定理)进行逻辑分析,强调观测的核心作用及量子力学的概率本质。

推荐文章

如何平衡兴趣和就业前景选择专业

2025-02-03复旦大学的教育学专业特色

2024-11-28理科专业的实习机会有哪些

2024-12-12高考选专业必看:热门专业就业率与薪酬对比

2025-04-04口腔医学专业就业率与薪资水平是否持续领跑

2025-06-21如何评估高考成绩与热门专业的匹配度

2024-11-29四川高考艺术类专业的录取要求是什么

2024-12-04法学专业的职业道德要求是什么

2024-12-26高考志愿规划师需要了解哪些政策法规

2025-02-04女生适合报考网络工程专业吗高考生必看分析

2025-04-26