家长在评估专业的就业前景与家庭资源匹配度时,需综合行业趋势、家庭经济条件、人脉资源、学生兴趣等多维度因素,以下是具体方法和建议:

一、评估专业就业前景的维度

1. 行业趋势与市场需求

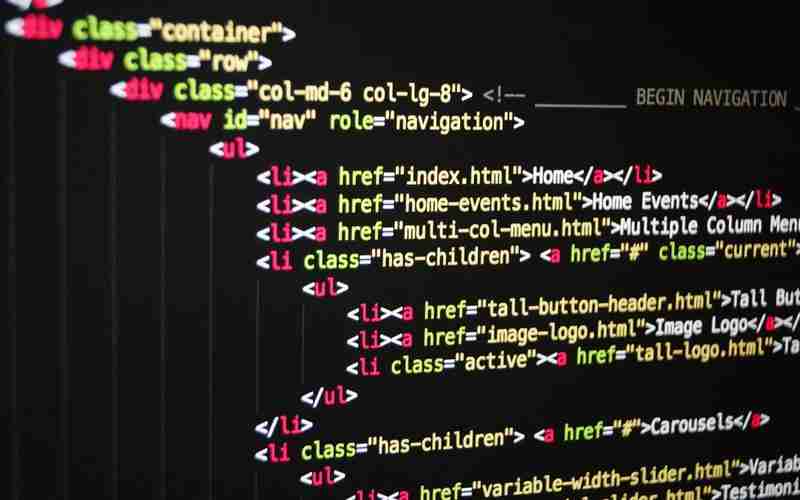

关注政策导向与新兴产业:如人工智能、大数据、新能源、生物医药等领域的专业,因国家政策支持和产业升级需求,就业前景广阔且薪资较高。分析就业数据:参考《中国大学生就业报告》等权威报告,关注专业就业率、薪资水平、满意度等指标。例如,计算机科学与技术、信息安全等专业长期位居高薪榜前列。警惕“红牌专业”:避开市场饱和或就业率低的专业(如部分管理类、艺术类、传统工科),选择需求稳定的领域。2. 职业发展路径与可替代性

技术壁垒高的专业更具优势:如医学、工科类专业需要长期积累,职业稳定性强;而电商、物流等更依赖实操经验,学历优势有限。考虑职业转换可能性:部分专业(如心理学、社会学)对口岗位少,但跨行业适应性较强,需结合学生综合能力评估。二、家庭资源匹配度的考量

1. 经济资源

高昂学费专业需谨慎:如临床医学(需本硕连读8年以上)、艺术类专业(器材、培训费用高),普通家庭可能难以承担长期投入。优先选择“性价比高”专业:计算机、电子信息等工科类专业投入回报周期短,就业市场活跃,适合经济条件有限的家庭。2. 人脉与行业背景

利用家庭职业资源:若父母从事特定行业(如医疗、法律、金融),可优先选择相关专业,借助家庭人脉提升就业竞争力。避免依赖人脉的领域:如金融、企业管理等专业,若无行业资源支持,普通家庭学生可能面临激烈竞争或职业瓶颈。3. 地域与城市资源

一线城市机会更多:计算机、金融等专业在一线城市实习和就业机会更丰富,但需权衡生活成本。地方特色产业结合:如家庭所在地有特色产业(如制造业、农业),可针对性选择相关专业(如机械工程、食品科学)。三、综合评估与决策策略

1. 平衡兴趣与就业

区分“表面兴趣”与“深层适配”:避免因专业名称或想象选择专业(如生物医学工程实际偏工科),需深入了解课程设置和职业方向。兴趣与能力结合:若学生对某领域有强烈兴趣且具备相关能力(如数学好可选计算机),可优先考虑;否则以就业导向为主。2. 动态规划与灵活调整

关注跨学科与辅修机会:如选择主修技术类专业(如计算机),辅修管理或金融,提升复合竞争力。转专业与深造可能:提前了解目标院校转专业政策,或通过考研跨专业发展(如文科转商科)。3. 利用工具与外部支持

职业测评与咨询:通过MBTI、霍兰德测试等工具评估学生性格与职业倾向,必要时寻求专业规划师帮助。实习与行业体验:鼓励学生通过暑期实习、职业体验活动验证专业适配性。四、普通家庭的避坑建议

慎选高投入、低回报专业:如艺术类、法学、高端管理类专业,需依赖资源且竞争激烈。避免盲目跟风“热门”:如金融、电商等看似热门但实际门槛高的领域,需结合家庭实际条件。重视“技术+应用”组合:如新能源+工程、人工智能+医疗等交叉领域,兼具发展潜力与就业保障。家长需以“理性分析+动态调整”为核心,既要关注行业数据和政策趋势,也要结合家庭资源与学生特质。普通家庭可优先选择技术壁垒高、市场需求稳定的专业(如计算机、新能源),同时通过职业测评、实习等工具降低决策风险,避免因信息差或资源限制导致选择偏差。

推荐文章

河南美术生如何利用本地资源拓展艺术创作与展览机会

2025-08-15影视传媒专业高考生如何选择适合自己的细分方向

2025-05-13如何理解专业的综合素质要求

2024-12-16高考录取中师范生沟通能力评估标准有哪些

2025-06-18985高校毕业生的薪资水平如何

2024-10-27统计与数据科学专业的前景分析

2025-01-11高考第三批录取的流程是什么

2024-12-19会计专业需要掌握哪些实务技能

2025-02-14录取过程中常见的术语有哪些

2024-11-28浅谈高考作文素材的正确打开方式

2025-03-24