在志愿填报阶段,家长与孩子因价值观、信息不对称、风险认知差异等原因产生的意见冲突,是许多家庭面临的挑战。以下是基于多篇专业建议和案例分析的沟通策略

一、观念转变:从“主导者”到“支持者”

1. 明确主体性

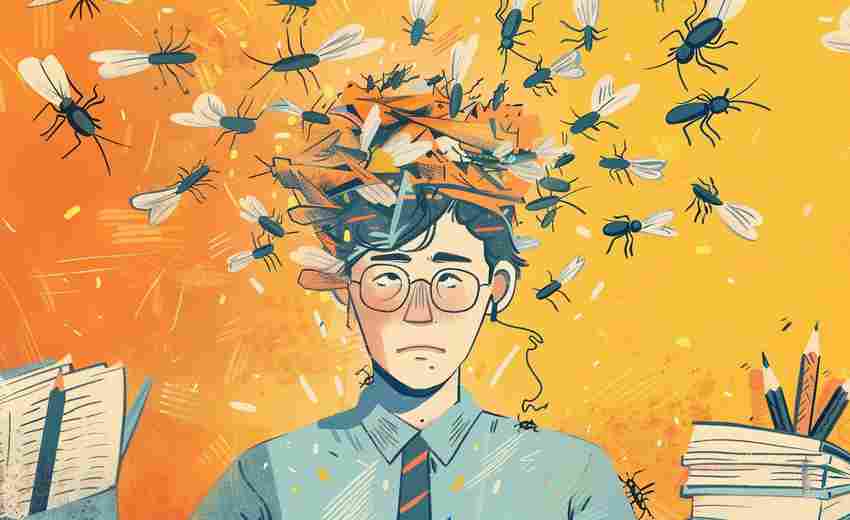

家长需清晰认识到,志愿填报的主体是孩子,而非家长。即使家长经验丰富,最终承担学业和职业后果的是孩子自身。案例显示,过度干预可能导致孩子入学后失去学习动力(如北京考生杨迪被迫选择金融专业后退学)。

2. 打破“专业决定命运”的固有观念

家长应摒弃“冷热专业决定终身”的思维,认识到职业路径的多样性。例如,专业与职业并非绝对对应,新兴行业可能在未来崛起,而当前热门专业可能饱和。

3. 平衡风险与兴趣

家长需在“稳定就业”与“兴趣驱动”之间找到平衡点。例如,通过分析专业前景与孩子的优势学科、性格匹配度,而非单方面强调社会认可度。

二、有效沟通的核心方法

1. 倾听与共情

2. 数据驱动的理性对话

3. 引入第三方视角

邀请专业人士(如生涯规划师、行业从业者)参与讨论,提供中立意见。例如,通过职业测评工具或校友访谈,帮助双方更全面地评估选择。

三、解决分歧的具体技巧

1. 妥协与折中方案

2. 阶段性决策流程

1. 独立思考阶段:家长与孩子各自列出优先级(如专业、学校、城市)。

2. 共同讨论阶段:通过家庭会议对比双方清单,寻找交集点。

3. 试错预案:讨论转专业、辅修或跨专业考研的可能性,降低决策压力。

3. 避免情绪化冲突

四、特殊情况处理

1. 孩子对志愿“无所谓”时

家长需主动引导孩子探索兴趣,而非直接代劳。例如,通过职业倾向测评或实习体验激发其自主性。

2. 父母内部意见不一

家长需先达成共识,避免让孩子陷入“二选一”困境。例如,明确分工(如一方负责信息收集,另一方负责与孩子沟通)。

五、后续支持与责任归属

1. 明确“决策权与责任”的统一性

最终志愿应由孩子落笔提交,家长仅保留建议权。此举可增强孩子的责任意识,减少未来因选择产生的抱怨。

2. 长期心理支持

即使志愿方案达成一致,家长仍需关注孩子入学后的适应情况,及时提供情感支持。

志愿填报冲突的本质是代际价值观与信息不对称的碰撞。有效沟通的核心在于:家长以“守望者”身份提供理性支持,孩子以“合作者”姿态展现成熟思考。双方需共同认识到,志愿选择仅是人生长河的一个节点,未来仍可通过持续努力调整方向。

推荐文章

数学专业毕业后能从事哪些公务员岗位高考规划参考

2025-05-14公共演讲的技巧有哪些

2025-01-06高考作文写作技巧有哪些

2025-01-21选专业时如何平衡个人兴趣与社会需求

2025-06-24高考阅读理解答题模板与实战应用指南

2025-07-06高考录取后如何缓解对未来的迷茫感

2025-04-27高考志愿填报中如何保持心态平衡

2025-02-23志愿填报中家长的意见有多重要

2024-10-21高考体育生职业规划:从专业学习到教师岗位路径

2025-04-13化学工程与化学专业的区别是什么

2025-01-02