招生计划中的隐藏信息对录取成功率的影响主要体现在政策细节、名额分配规则及特殊招生机制等方面,考生若未能充分了解这些信息,可能导致志愿填报策略失误或错失录取机会。以下从多个维度解析其影响机制及应对建议:

一、政策细则中的隐性门槛

1. 加分政策的差异化认可

部分高校对少数民族加分、地方性加分等政策存在限制,例如:

影响:若考生未核查目标院校的加分政策,可能导致实际投档分数低于预期,增加滑档风险。

2. 学制与专业的特殊标识

招生计划中常以罗马数字标注学制(如“Ⅴ”表示五年制),部分专业要求特定选科组合(如物理+化学),或限制单科成绩(如英语≥120分)。

影响:未注意学制可能误报不适合的专业;选科不符会导致志愿无效。

二、名额分配的隐形规则

1. 分省定额与区域倾斜

高校招生名额分配并非完全按考生比例,而是综合考虑生源质量、区域协调发展等因素。例如:

影响:考生需结合本省录取率及目标院校的区域偏好调整策略。

2. 推免名额的隐藏占用

部分院校将推免生名额纳入招生计划但未明确标注,导致统考名额缩水。例如:某校计划招生100人,实际含30个推免名额,统考仅70人。

影响:误判实际竞争激烈程度,需提前查阅往年推免数据以估算统招名额。

三、特殊招生机制的潜在风险

1. 强基计划与综合评价的锁档风险

2. 高校专项计划的隐性筛选

初审通过率较高(如几万人通过),但实际录取名额极少,且倾向于本省考生。例如:某211高校在湖南仅招5人,但初审通过数千人,最终录取依赖高考分数换算后的排名。

四、志愿填报规则中的陷阱

1. 批次合并后的院校层次混杂

新高考合并一二本批次后,不同层次高校混杂,考生需自行甄别院校实力。例如:某省合并后,原二本院校与普通一本院校同批次招生,若梯度设置不当易导致高分低就。

2. 平行志愿的误读与操作失误

五、应对策略与建议

1. 深度研读招生章程

2. 科学分析名额数据

3. 利用辅助工具与资源

招生计划中的隐藏信息往往通过政策细则、名额分配机制和特殊招生规则间接影响录取结果。考生需结合多方信息源,提前规划策略,避免因信息盲区导致志愿失误。例如,强基计划的锁档与专业限制、推免名额的隐性占用、批次合并后的院校甄别等,均是需重点关注的领域。

推荐文章

高考加分是否存在被滥用的情况

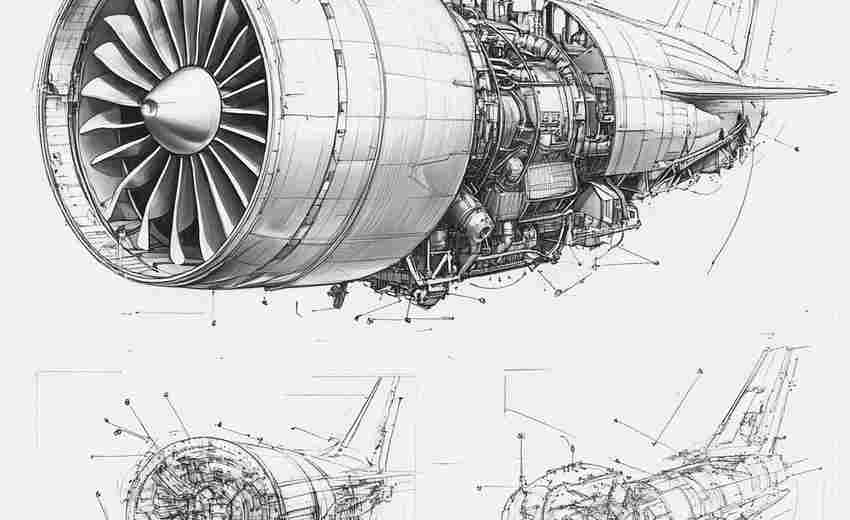

2024-12-17机械工程高校排名与职业竞争力对高考择校的参考

2025-05-13选择综合性大学的专业有哪些优势

2025-01-10高考作文标题优化技巧:如何让标题紧扣主题又亮眼

2025-06-03高考志愿填报的最佳时机

2025-02-15生物医学工程涉及哪些高中学科知识

2025-08-23高考生必看:模拟填报三大核心技巧

2025-07-25三位一体招生中专业选择是否受学业成绩等级限制

2025-04-22高考复习的注意事项有哪些

2025-01-29特色专业与传统专业,如何平衡选择

2024-11-11