在旅游管理跨界融合的背景下,旅游业正从传统服务型向技术驱动、多学科协同的复合型产业转型。高考生若希望未来在该领域具备竞争力,需加强以下跨学科技能:

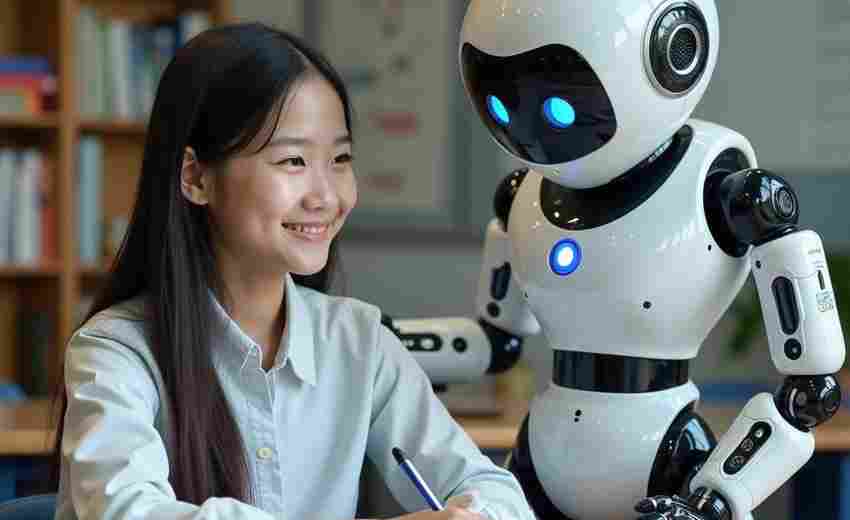

一、数字技术与数据分析能力

1. 人工智能与大数据应用

旅游业正深度融入智慧化场景(如VR旅游、智能导览、线上定制服务),需掌握大数据分析工具(如Python、SPSS)及人工智能基础,以精准分析游客偏好、优化产品设计。例如,疫情期间“云旅游”项目通过数据分析实现千万级流量转化,体现了技术驱动的重要性。

2. 物联网与智慧管理

智慧景区运营、智能票务系统等依赖物联网技术,需了解传感器、云计算等基础原理,并具备系统化思维以整合技术资源。

二、文化与创意设计能力

1. 文化学与新媒体融合

文旅融合趋势下,需具备文化IP开发、非遗活化等能力。例如,通过短视频、直播等新媒体形式传播旅游文化,需掌握平面设计、视频剪辑工具(如PS、Premiere)及用户内容运营策略。

2. 跨学科创意整合

结合地理学(旅游规划)、艺术学(景观设计)、文学(旅游叙事)等知识,设计沉浸式体验项目,如“剧本杀+旅游”等新业态。

三、经济管理与市场营销能力

1. 产业经济学与市场分析

需理解旅游经济链条中的资本运作(如文旅项目融资)、消费者行为分析(如游客消费心理),并掌握市场调研方法,以应对行业资本涌入和业态创新需求。

2. 跨界营销策略

融合新媒体营销(如社交媒体裂变传播)、心理学(用户决策机制)等,提升旅游产品的精准营销能力。例如,北京城市学院开设《新媒体营销》课程,培养学生在数字化时代的推广技能。

四、社会科学与心理学应用能力

1. 社会学与用户研究

需通过问卷调查、田野调查等方法,分析游客群体特征及社会文化需求,为个性化服务设计提供依据。

2. 消费者行为心理学

理解游客的决策动机、体验期待及满意度影响因素,优化服务流程。例如,迪士尼乐园的游客动线设计即基于心理学研究。

五、环境科学与可持续发展思维

1. 生态旅游与资源管理

需掌握环境科学基础知识(如生态承载力评估)、绿色旅游开发原则,推动低碳景区建设。例如,云南普者黑景区通过生态监测技术平衡旅游开发与环境保护。

2. 政策法规与意识

熟悉文旅产业相关政策(如文化遗产保护法)、商业,培养社会责任感和可持续发展理念。

六、国际视野与跨文化交流能力

1. 外语与跨文化沟通

需提升英语或其他小语种能力,适应国际旅游市场(如入境游服务、海外文旅项目开发)。例如,武汉大学MTA项目强调国际交流平台建设,培养全球化人才。

2. 全球文旅趋势洞察

关注国际旅游热点(如健康旅游、数字游民社区),结合本地资源创新产品,如日本“乡村康养游”模式的本土化实践。

总结与建议

高考生可通过以下途径提前准备:

未来,旅游管理人才的核心竞争力将体现在“技术+文化+管理”的复合能力上。通过跨学科知识整合和实践能力提升,高考生可更好地适应行业变革,成为推动文旅高质量发展的中坚力量。

推荐文章

医学影像技术专业本科与专科在就业前景上有何差异

2025-08-11复数三角形式的乘除法规则及高考例题解析

2025-08-15如何处理补考带来的压力

2025-01-24武汉文化产业崛起对历史学专业高考生的机遇分析

2025-08-01大数据时代下AI技术对考生隐私保护的挑战与对策

2025-07-23服装设计专业需要掌握哪些技能

2024-12-15高职高专有哪些热门专业

2025-01-25高考英语听力训练中选材不当会带来哪些负面影响

2025-05-31浙江高考分数线制定背后的政策调整与考生人数分析

2025-07-14网络工程专业的热门岗位是什么

2024-11-29