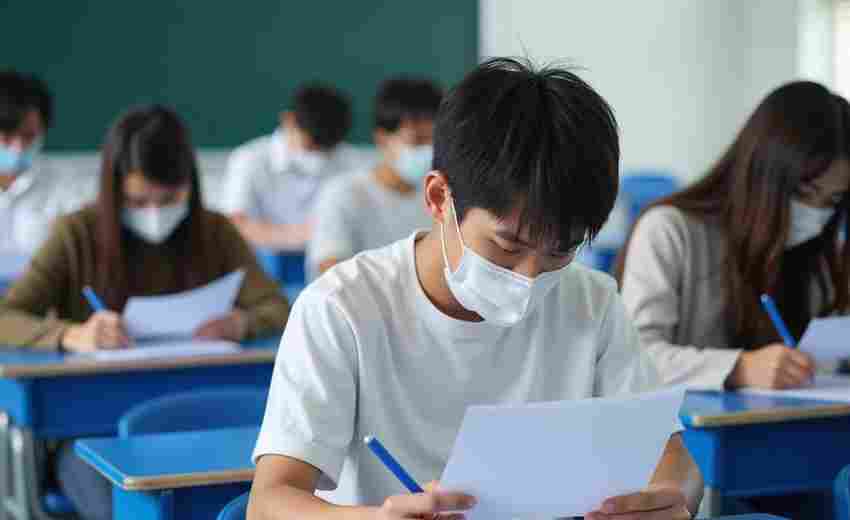

误区一:盲目追求“热门专业”,忽视市场供需矛盾

许多考生和家长认为“热门专业”等同于“高薪职业”,例如金融、计算机、人工智能等近年大热的领域。热门专业的“热”往往源于招生计划多、社会关注度高,而非实际就业优势。例如,法学、经济学等曾经的热门专业,由于招生规模过大,毕业生供过于求,导致就业竞争激烈,甚至出现“就业撞车”现象。

关键点:

误区二:将“高薪职业”与专业直接挂钩

部分家长参照“高薪职业排行榜”选专业,认为专业名称对应高薪岗位。但实际上,专业与职业并非完全匹配,仅有工科(如土建类、航空航天类)和医学类专业对口率较高,其他大部分专业职业定位模糊。例如,工商管理专业毕业生可能从基层岗位起步,而非直接进入管理岗。

关键点:

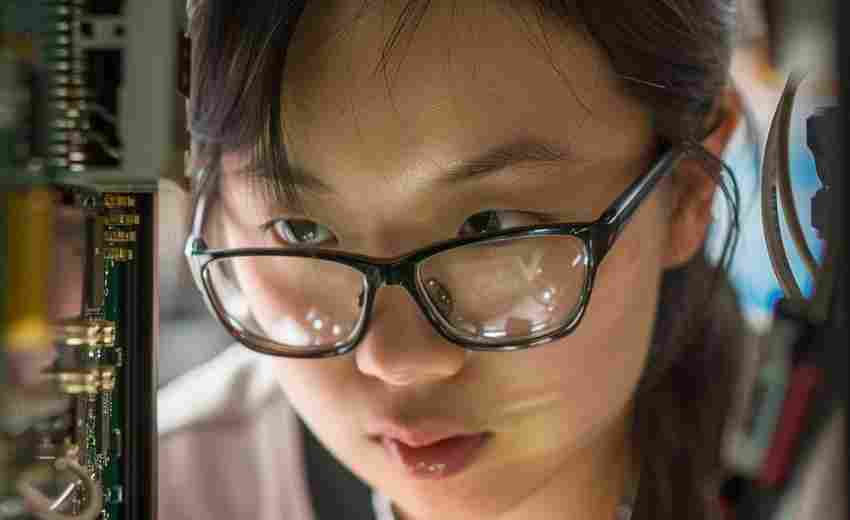

误区三:误读专业名称,忽视课程内涵

考生常因专业名称产生误解,例如:

建议:通过高校官网、招生简章或学长经验,了解专业核心课程及培养方向。

误区四:名校光环下的“伪优势专业”

部分家长认为“名校所有专业都好”,但事实并非如此。例如:

核心原则:参考“重点学科”“国家特色专业”等指标,而非单纯依赖学校排名。

误区五:仅凭兴趣选专业,忽视能力匹配

表面兴趣不等于学习能力。例如:

解决策略:结合学科优势(如数学成绩、逻辑思维)与兴趣,通过职业测评工具客观评估。

科学选科建议

1. 动态规划:关注国家战略方向(如新能源、人工智能)与行业周期,避免盲目跟风。

2. 数据支撑:参考目标院校专业近三年就业质量报告,关注升学率、就业去向及薪资水平。

3. 学科适配:新高考选科需结合目标专业要求(如医学需物化组合),避免因选科失误错失理想专业。

4. 职业体验:通过实习、职业访谈了解真实工作内容,减少理想与现实的落差。

总结:热门专业与高薪职业之间并非必然关联,选科需综合个人能力、职业规划、行业趋势等多维度分析。避免“信息差”,才能为未来铺就更理性的发展路径。

推荐文章

近年职高生被985-211高校录取的实际案例解析

2025-07-29如何选择适合女性的专业

2025-02-02如何利用招生章程信息优化志愿选择

2025-06-30如何通过刺激反应原理优化高考答题策略

2025-08-29机械工程毕业生薪资水平如何适合高考生报考吗

2025-04-19高考生如何通过国际化专业提升未来国际竞争力

2025-08-04社会工作专业的实践课程

2025-02-02高考单招的报名系统如何使用

2025-02-23签约志愿填报服务机构时要注意哪些合同条款

2025-07-24城市因素对院校选择的影响权重

2025-04-29