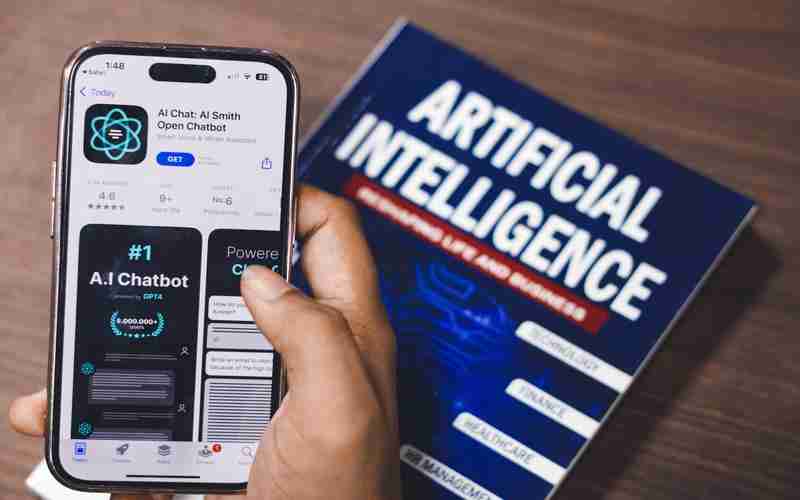

短视频的流行对高中生复习效率的媒介化影响具有双刃剑效应,既提供了便捷的知识获取途径,也可能导致注意力分散和浅层学习。以下从正反两方面及应对策略进行综合分析:

一、短视频对复习效率的积极影响

1. 知识获取门槛降低,助力高效复习

短视频通过碎片化、视觉化的内容形式,将复杂知识点简化为易懂的片段。例如,数学公式推导、英语语法技巧等可通过3-5分钟视频快速呈现,契合高中生碎片化学习需求。调查显示,近八成未成年人通过短视频获取“轻知识”,如自然科学、历史地理等学科内容。部分学习博主(如“嘉靖学长”)的数学解题视频因逻辑清晰、深入浅出,成为学生复习的重要补充资源。

2. 创新学习方法,提升参与感

短视频平台涌现大量“学习技巧”类内容,如错题整理方法、海马体记忆法、番茄钟时间管理等,学生可通过模仿优化复习策略。例如,有视频提出“小本本复习法”,通过拆分任务和专项训练提高效率。短视频的互动性(如评论区答疑、直播教学)增强了学习的主动性和参与感。

3. 弥补教育资源鸿沟

短视频为欠发达地区学生提供了接触优质教育资源的机会。例如,中国科学院“中科院之声”抖音账号发布的科研知识视频,以及教育机构推出的免费课程,帮助学生在课堂外拓展知识边界。

二、短视频对复习效率的负面挑战

1. 注意力分散与深度思考能力弱化

短视频的快速节奏和高频刺激容易导致大脑习惯于短暂兴奋,降低对长文本和系统性知识的耐心。研究指出,长期刷短视频会削弱主动思考和探索能力,使思维趋于碎片化。高中生若过度依赖短视频学习,可能难以适应高考所需的深度解题和逻辑分析要求。

2. 时间管理失控与虚假学习满足

短视频的算法推荐机制易引发“无意识刷屏”,挤占复习时间。调查显示,学习负担重、亲子关系不佳的学生更易沉迷短视频,日均使用时长超过1小时的比例较高。部分学生误将“收藏干货视频”等同于“已掌握知识”,形成虚假成就感,反而影响实际复习进度。

3. 内容质量参差不齐的风险

短视频平台存在知识点错误、解题方法不严谨等问题。例如,部分博主为吸引流量简化知识点,导致学生形成错误认知。过度娱乐化内容(如搞笑段子)可能干扰学习专注力。

三、媒介化影响的应对策略

1. 优化使用方式,平衡碎片化与系统性学习

2. 家校协同干预,提升媒介素养

3. 技术赋能与平台责任

四、未来趋势与建议

随着“短视频+教育”模式的深化,行业需进一步整合优质资源(如高考真题解析、学科思维导图),推动内容从“娱乐化”向“专业化”转型。学生需培养自律意识,将短视频作为工具而非娱乐载体,结合传统复习方法(如错题本、模拟测试)构建完整知识体系。

短视频的媒介化影响要求高中生在使用中保持理性,通过策略性学习最大化其价值,同时警惕潜在风险,以实现复习效率的实质性提升。

推荐文章

叙述性写作的常见结构是什么

2024-11-05新高考背景下冷门专业捡漏技巧与风险提示

2025-06-20新高考院校专业组模式下调剂规则与填报注意事项

2025-06-18外地户口高考(高考外地户口考试政策)

2024-02-10军人子女预科班课程设置与升学机制

2025-05-11广西大学电子信息工程专业的技能要求有哪些

2025-02-18高考生必读:跨专业转换中的时间节点与关键决策

2025-05-08教育学专业适合哪些性格的高考生选择

2025-04-29从职业规划出发:高考生如何平衡兴趣与就业前景选择专业

2025-05-03英语专业必修课如何助力高考英语能力提升

2025-07-10