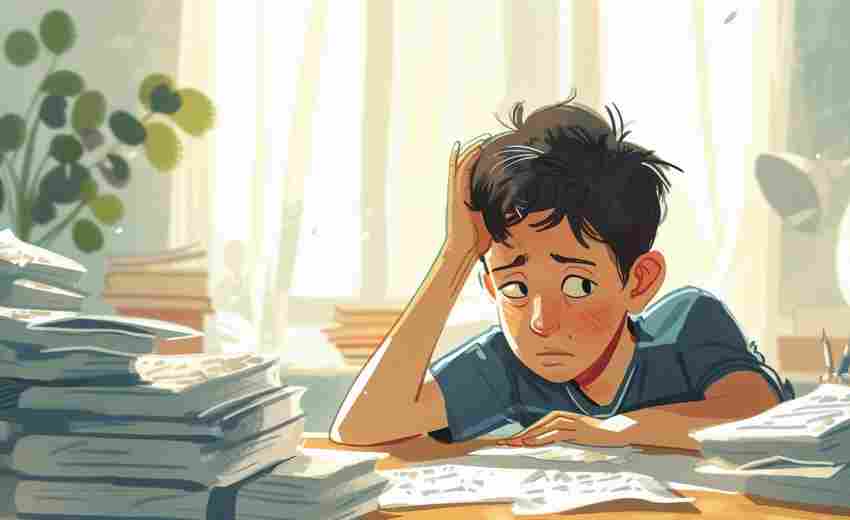

在等待高考成绩期间,许多考生因对结果的担忧而产生焦虑性失眠。以下结合心理学建议和实际经验,提供缓解失眠的综合性方案:

一、认知调整:重建对结果的理性认知

1. 切断消极联想循环

意识到焦虑源于对结果的过度联想(如“考不好=人生失败”),这类思维属于非逻辑的灾难化想象。可通过写日记记录焦虑点,逐条分析其合理性,用数据或事实反驳(例如:“模考失利但高考超常的案例很多”)。提醒自己“失眠≠结果糟糕”,研究表明短期失眠对年轻人的实际精力影响有限,反而过度担忧会加剧心理负担。2. 接受焦虑的客观存在

接纳“焦虑是正常反应”,允许自己暂时失眠。心理实验显示,当个体不再抗拒失眠时,反而更容易放松入睡。二、行为干预:转移注意力与放松训练

1. 结构化安排生活

制定每日计划,包括学习新技能、阅读或运动,避免陷入“空想焦虑”。例如提前准备大学课程、培养兴趣爱好。进行低强度运动(如散步、瑜伽),促进内啡肽分泌,缓解紧张情绪。2. 睡前放松技巧

渐进式肌肉放松法:从脚趾到头部依次收紧再放松肌肉群,配合深呼吸(吸气4秒、屏息4秒、呼气6秒)。感官安抚法:听白噪音(雨声、海浪声)或轻音乐,或通过“478呼吸法”调节自主神经。三、环境与习惯优化

1. 调整作息节律

即使失眠,也固定起床时间,避免白天补觉打乱生物钟。利用早晨阳光调节褪黑素分泌。避免睡前使用电子设备,改用纸质书阅读(如选择晦涩难懂的内容,利用“认知疲劳”促进入睡)。2. 饮食与仪式感

晚餐避免高糖、辛辣食物,可饮用温牛奶或红枣桂圆汤助眠。建立“睡眠仪式”,如热水泡脚、整理书桌,通过行为暗示过渡到休息状态。四、外部支持与专业资源

1. 社会支持系统

与朋友或家人分享焦虑,但避免反复讨论成绩。可约定“焦虑时间”(如每天15分钟倾诉),其他时间专注当下。参与志愿活动或短期兼职,通过社会互动转移注意力。2. 专业心理援助

拨打心理热线(如成都市第四人民医院96008),获得即时情绪疏导。若失眠持续超一周且伴随躯体症状(心悸、食欲减退),建议就医评估,必要时在医生指导下短期使用助眠药物。五、典型案例参考

积极暗示案例:有考生通过反复自我肯定(如“我已尽力,结果自有安排”),将焦虑转化为对未来的期待。行动转化案例:一名考生在等待期间撰写“大学规划手册”,通过具体目标转移注意力,最终睡眠质量改善。总结:等待期的失眠本质是结果不确定性的投射。通过认知重构减少内耗,行为干预增强掌控感,辅以环境调整和专业支持,多数考生可逐步恢复睡眠节律。记住:“高考是人生的重要节点,但非唯一标尺。无论结果如何,你已拥有面对未来的勇气与智慧。”

推荐文章

如何通过专业录取规则避免高考志愿滑档

2025-03-16高考志愿填报是否应该一门心思追求名校

2025-09-07中枢性止吐药与外周性止吐药对高考生记忆力的影响差异

2025-03-24高考地理能源题:区域供电投资回报率与资源分布的综合评估

2025-07-13高考作文提分秘籍:学会编辑结构与校对细节

2025-03-282020 高考—2020年高考生有多少人

2023-10-30高考生如何通过不同烹饪方式实现饮食多样化

2025-03-26信息管理与信息系统专业的职业路径

2025-03-03专升本与高考统招本科交换生政策差异解析

2025-04-21军校文科生的日常学习生活是怎样的

2025-01-26