绿色建筑理念对土木工程专业的培养方向产生了深远影响,推动了课程体系重构、实践能力强化以及跨学科融合。以下是具体影响及实施路径的

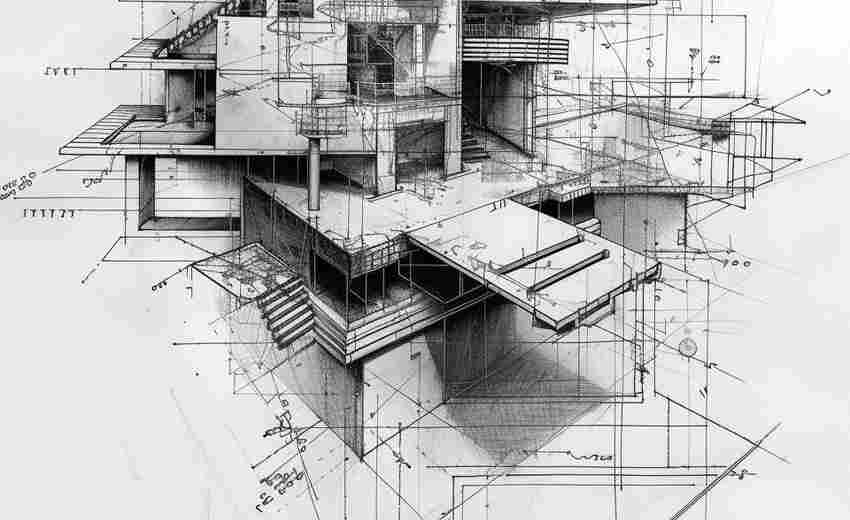

一、课程体系重构:融入绿色技术与可持续发展

1. 新增绿色建筑核心课程

多所高校在培养方案中增设“绿色建筑与可持续发展”“智能建造与工程管理”等前沿课程,系统讲解节能设计、绿色材料、碳中和路径等内容(如清华大学开设的《绿色建筑与可持续发展》课程涵盖环保技术、能源效率等模块)。部分院校将绿色建筑评价标准(如LEED、BREEAM)纳入教学大纲,强化学生对行业规范的认知。

2. 跨学科知识整合

课程设计中融入环境科学、能源技术、大数据分析等跨学科内容。例如,重庆大学提出在培养方案中加入“新一代信息技术”和“碳达峰碳中和”知识,强调绿色建筑与数字化技术的结合。中国石油大学(华东)则推动智能建造与传统土木工程的融合,增设智能建造方向。

二、实践教学革新:强化绿色技术与工程应用

1. 实验课程改革

针对传统实验课以验证性项目为主的问题,部分高校引入研究性实验。例如,在“双碳”背景下,再生混凝土实验项目被设计为开放式课题,学生需自主探究材料配比、碳排放计算等,提升解决实际问题的能力。

2. 绿色施工与项目管理实践

实践环节增加绿色施工管理、BIM技术应用等内容。例如,武汉工程科技学院通过校企合作搭建实践平台,让学生参与绿色建筑项目的全生命周期管理,从设计到运营均需考虑能耗监测与资源循环利用。

三、培养目标调整:聚焦复合型人才需求

1. 能力维度拓展

培养目标从单一技术能力转向“技术+管理+创新”复合型要求。例如,工程管理专业修订方案中强调需具备“国际视野”和“数字化技能”,以适应绿色建筑全球化与智能化趋势。

2. 职业素养深化

新增职业课程,强调工程师在项目中需平衡社会效益、生态保护与经济效益。例如,培养方案中明确要求毕业生在设计中优先选用低碳材料,并评估项目的全生命周期环境影响。

四、行业需求驱动:产学研协同与师资优化

1. 产学研合作深化

高校通过与企业共建实验室或联合课题,将绿色建筑技术(如智能监测系统、光伏建筑一体化)引入教学。例如,厦门大学嘉庚学院通过AI技术模拟绿色建筑能耗优化,提升学生对新技术的应用能力。

2. 师资队伍转型

教师需同时掌握传统土木知识与新兴技术。部分院校通过引入跨学科人才(如环境工程、计算机科学背景)或组织教师参与绿色建筑认证培训,提升教学团队的综合素质。

五、挑战与应对策略

尽管绿色建筑理念已逐步渗透至培养体系,但仍面临传统课程更新滞后、跨学科师资不足等问题。对此,高校需采取以下措施:

绿色建筑理念促使土木工程专业从“技术主导”转向“可持续发展导向”,通过课程创新、实践强化和跨学科协同,培养能够应对气候变化、推动行业转型的高素质人才。未来,随着智能建造与绿色技术的进一步发展,专业培养方向将更加注重技术创新与生态责任的平衡。

推荐文章

高考综合分计算方式及对分数线的影响

2025-04-25金融学专业的实习机会和就业优势是什么

2024-11-23招生简章中的报考条件与录取规则如何解读?

2025-06-25专业选择如何避坑高考志愿填报中十大名称陷阱警示录

2025-07-09高考书法应试中如何选择适合临摹的经典碑帖

2025-07-24高考自主招生常见条件解析及申请资格要求

2025-04-16如何借助高考分数规划未来学习路径

2025-02-10高考地理能源题:区域供电投资回报率与资源分布的综合评估

2025-07-13高考报名信息线上修改后如何获取重新打印的登记表

2025-08-07航空宇航制造工程在高考志愿中的就业前景如何

2025-05-02