以下是关于考生心理压力水平与考试成绩相关性的统计调查研究的综合分析,结合多篇实证研究结果和理论探讨:

一、心理压力与考试成绩的总体相关性

1. 显著正相关与负向影响

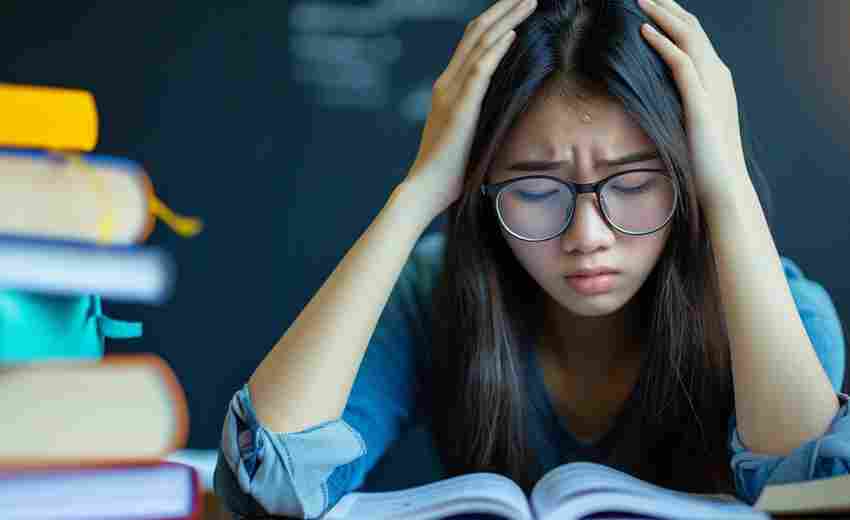

多项研究表明,考试焦虑、学习压力与学业表现呈显著负相关。例如,针对402名高中生的研究发现,考试焦虑(特质焦虑和状态焦虑)与学业拖延存在正相关,且学业压力越高,学生的自我评价越低,考试焦虑水平也越高。另一项对高三学生的研究显示,考前焦虑水平与高考模拟考试成绩呈显著负相关,尤其是女生群体,焦虑程度越高,考试成绩下降越明显。

2. 心理压力的多维表现

心理压力不仅体现为情绪焦虑,还包括生理反应(如失眠、心慌)和认知障碍(如注意力分散、记忆力下降)。例如,某课题报告指出,过度焦虑的学生在考试中容易因外界干扰(如噪音)中断思维,导致原本掌握的知识无法有效提取。

二、影响压力与成绩关系的中介因素

1. 性别差异

研究普遍发现,女生在考试焦虑和压力感知上显著高于男生。例如,高三女生状态焦虑得分显著高于男生,且焦虑对女生成绩的负面影响更明显。这可能与性别社会角色期待和情绪应对方式的差异有关。

2. 自我效能感与应对方式

学生的心理弹性(如自我效能感、社会支持感知)和应对策略会调节压力与成绩的关系。积极应对(如寻求帮助、制定计划)能缓解压力,而消极应对(如逃避、自责)会加剧焦虑。例如,艺考生研究中发现,采用积极应对方式的学生即使面临高学业压力,心理健康水平仍较好,间接支持学业表现。

3. 家庭与教育环境

家庭期望过高、教师评价压力是学业压力的重要来源。调查显示,40%的高中生因担心家长指责而加剧考试焦虑,且家庭经济状况不佳的学生压力感知更明显。教育资源分配不均(如城乡差异)也导致部分学生长期处于高压状态。

三、压力对成绩的作用机制

1. 认知资源占用

考试焦虑会占用大量认知资源,导致注意力分散和思维僵化。例如,过度焦虑的学生在考试中倾向于关注“失败后果”而非题目本身,影响解题效率。

2. 生理耗竭效应

长期压力会引发睡眠不足、免疫力下降等问题。全国调查数据显示,90%的高中生每天睡眠不足7小时,而睡眠质量与记忆巩固、情绪稳定性密切相关,间接影响考试成绩。

3. 学习行为异化

高压环境下,学生可能采取临时抱佛脚、抄袭等非适应性策略,形成“拖延—焦虑—低效”的恶性循环。学业拖延与考试焦虑的交互作用进一步加剧成绩波动。

四、教育干预建议

1. 心理健康课程体系化

学校应引入压力管理、正念训练等课程,帮助学生掌握情绪调节技巧。例如,某中学通过考前心理辅导,使学生的状态焦虑平均降低15%,模拟考成绩提升显著。

2. 家校协同支持

需减少家长对分数的过度关注,转而关注学习过程。研究建议,教师可通过定期沟通帮助家长理解压力阈值,避免不当指责。

3. 评估与干预结合

建立动态心理健康评估机制,结合学业数据识别高风险学生。例如,利用心理量表(如SCL-90)和学业成绩的关联分析,制定个性化干预方案。

五、研究局限与未来方向

1. 样本与时间限制

现有研究多集中于高中生群体,且横向调查为主,缺乏对压力长期累积效应的追踪。未来需扩展至不同学段(如初中、大学生)和多元文化背景。

2. 测量工具的标准化

部分研究采用自编问卷,信效度参差不齐,可能影响结论普适性。建议结合生理指标(如皮质醇水平)提升评估客观性。

3. 跨学科整合

压力与成绩的关系涉及心理学、神经科学和教育学,需加强跨学科合作。例如,神经影像技术可揭示焦虑对大脑功能网络的影响机制。

参考文献

相关研究详见以下来源:

心理健康教育对策探讨

推荐文章

高考解压、鄂州妈妈帮儿子缓解高考压力视频

2024-03-26计算机科学与技术专业需要哪些基础知识

2024-12-06如何利用高考分数选择适合的院校

2025-01-01怎样通过学科评估报告判断高校专业实力

2025-09-05高考填报志愿时如何避免专业不对口的风险

2025-08-03高考填报冷门专业:兴趣与就业前景如何兼顾

2025-05-13怎样结合职业规划筛选适合公务员的专业

2025-06-28叙述者价值观偏差对高考文本解读的影响探究

2025-05-04安徽大学传媒专业的实习安排如何

2024-11-25动画设计专业的就业机会如何

2025-03-05