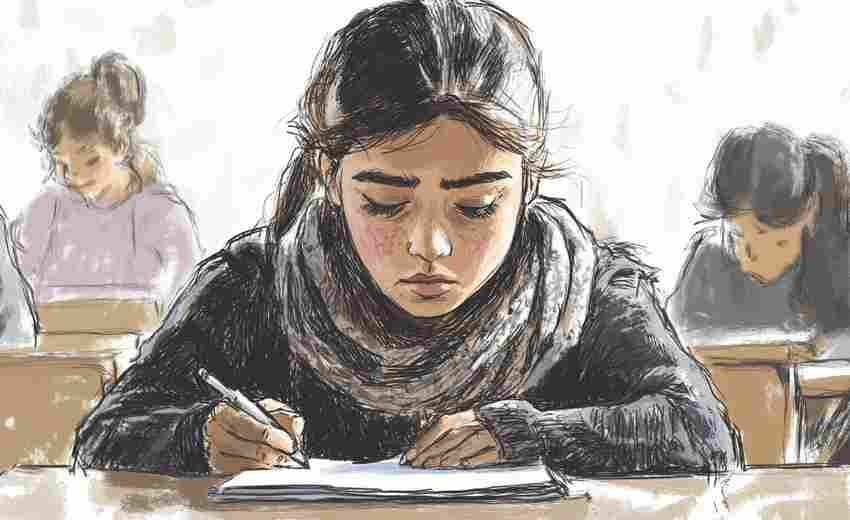

考生选择倾向对学科间分数线差异的塑造作用主要体现在以下几个方面,结合政策、社会需求及个体决策的综合影响:

一、热门学科与冷门学科的分化

1. 就业前景导向

考生倾向于选择就业率高、行业薪酬突出的学科(如计算机、金融、人工智能等),导致这类专业竞争激烈,分数线显著高于其他学科。例如,新工科、新医科等国家战略需求专业因政策支持和高回报率成为热门,推高录取门槛。

案例:深圳大学2024年硕士招生中,计算机科学与技术、临床医学等专业录取人数最多,竞争激烈。

2. 学科认知偏差

考生对部分学科存在刻板印象(如“生化环材”被视为“天坑专业”),导致冷门学科报考人数少,分数线相对较低。而传统热门学科(如医学、法学)因社会认可度高,分数线长期保持高位。

二、选科组合与专业覆盖率的关联

1. 选科策略影响竞争格局

新高考模式下,不同选科组合的专业覆盖率差异显著。例如,“物化政”组合可覆盖99%的专业,吸引高分考生集中选择,间接推高理工科分数线;而偏文科组合(如“历政生”)因专业选择受限,竞争压力较小,分数线相对稳定。

数据:湖南省2023年物理类本科录取率(87%)远高于历史类(78%),反映理科竞争更激烈。

2. 学科能力与赋分机制

考生倾向选择易得高分的科目(如地理、生物),通过赋分制提高总分竞争力。例如,物理学科因难度大,部分考生回避,导致物理类考生整体水平较高,分数线“水涨船高”。

三、地域与教育资源差异的叠加效应

1. 区域招生名额分配不均

经济发达地区或高校集中地(如北京、上海)的考生更易获取优质教育资源,倾向于报考本地名校的优势学科,导致这些学科的本地分数线“内卷”。例如,京津沪的211录取率是其他省份的3-4倍,名校本地化招生比例高。

2. 城乡教育差距

农村考生因资源限制,更倾向选择录取门槛较低或就业稳定的学科(如师范、护理),而城市考生则更多竞争热门高回报专业,进一步加剧学科分数线分层。

四、政策与录取规则的间接塑造

1. 高校专项计划与学科倾斜

部分高校通过专项计划向特定学科(如东华大学的纺织类、材料类)投放更多名额,吸引考生报考,间接稳定或推高相关学科分数线。

2. 调剂与退档风险的影响

考生为避免退档风险,可能服从调剂至冷门专业,导致冷门学科分数线虚高;而热门专业因竞争激烈,实际录取分数远超投档线。

五、个体偏好与社会潮流的动态博弈

1. 兴趣与学科特长的权衡

部分考生因兴趣选择小众学科(如哲学、历史),但这些学科招生规模小,分数线波动较大;而多数考生受家庭或社会压力选择“稳妥路径”,加剧主流学科竞争。

2. 短期热点与长期趋势的冲突

如人工智能近年成为报考热点,但因招生计划扩张滞后,分数线短期内飙升;而传统工科(如机械工程)因产业转型需求下降,分数线增长趋缓。

考生选择倾向通过就业导向、选科策略、地域资源、政策倾斜等多重因素,动态塑造学科间分数线差异。这一过程既反映了个体理性决策与社会需求的匹配,也暴露了教育资源分配和政策引导的深层矛盾。未来,随着新高考改革深化和职业市场变化,学科分数线差异可能进一步分化,考生需结合自身优势、行业趋势及政策动态综合决策。

推荐文章

如何评估国际关系专业的就业前景

2024-12-02基于核心素养的高考文综开放性试题评价体系研究

2025-05-28工商管理与市场营销专业的区别是什么

2025-01-01高考中元素周期律与物质酸性-碱性比较题的解题技巧有哪些

2025-07-26英语作文中的引用和参考文献格式

2024-12-10艺考期间如何科学安排模拟考试与训练

2025-05-04理想专业的定义是什么

2024-12-31电子信息工程专业对高考选科有哪些要求

2025-03-23选专业时,如何重视实践环节

2025-02-15中国书法艺术的历史发展及其在高考艺术史试题中的常见题型

2025-08-06