一、自动化专业课程体系核心框架

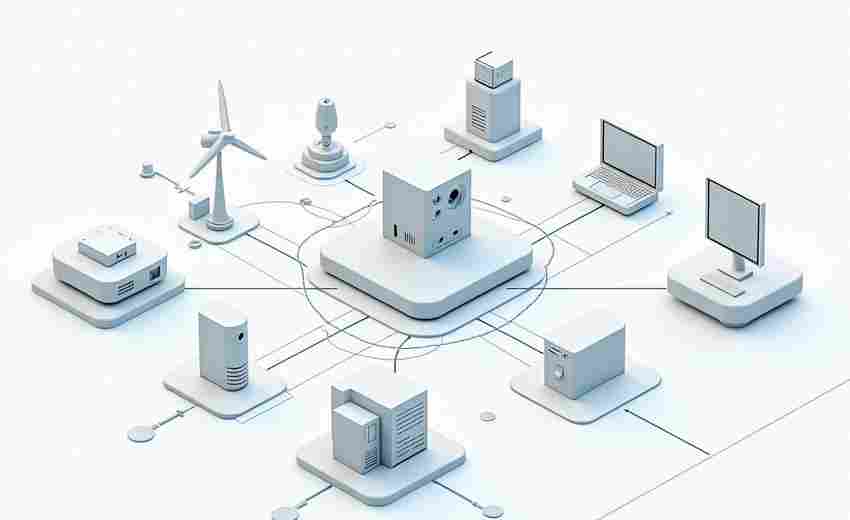

自动化专业作为典型的工科交叉学科,课程体系以数学、物理为基础,融合电子技术、计算机技术、控制理论等多领域知识,具体可分为以下模块:

1. 数理基础课程

包括高等数学、线性代数、概率论与数理统计、大学物理等,为后续专业课程提供理论支撑。

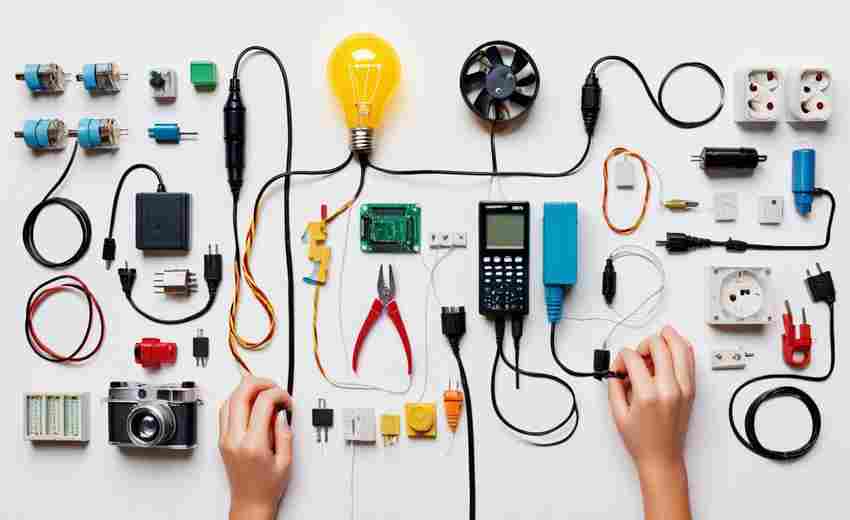

2. 电子与计算机技术

涵盖模拟/数字电子技术、电路原理、C语言/Python编程、计算机组成原理等,注重硬件设计与软件开发的结合。

3. 控制理论与系统设计

核心课程如自动控制原理、现代控制理论、PLC编程、传感器与检测技术,强调系统建模与优化。

4. 智能控制与前沿技术

涉及人工智能、机器学习、机器人技术、嵌入式系统等,体现学科交叉特性。

5. 实践与创新环节

包括实验课程、课程设计、生产实习、毕业设计等,占总学分约25%,突出工程应用能力。

二、理科生核心能力特点

理科生通过高中阶段的数理训练,通常具备以下与自动化专业高度匹配的能力:

1. 逻辑思维与数理分析能力

擅长数学建模、物理问题求解,能够快速理解自动化中的控制算法(如PID控制)和系统仿真需求。

2. 实践动手能力

在实验操作、硬件调试(如电路板设计、传感器应用)中表现突出,适应自动化专业对电子技术、PLC编程的实践要求。

3. 抽象与系统思维

能够从具体问题中抽象出控制模型(如倒立摆系统),并分析复杂系统的动态特性。

4. 创新与问题解决能力

在智能控制(如神经网络算法优化)、机器人设计等方向展现出探索性思维。

三、匹配度分析

| 课程模块 | 理科生优势能力 | 匹配度 |

|--|--|--|

| 数理基础课程 | 数学推导能力、物理现象分析能力 | ★★★★☆(90%)|

| 电子与计算机技术 | 电路逻辑分析、编程逻辑思维 | ★★★★(85%) |

| 控制理论与系统设计 | 系统建模能力、动态过程分析能力 | ★★★★☆(88%)|

| 智能控制与前沿技术 | 算法设计能力、跨学科知识整合能力 | ★★★☆(75%) |

| 实践与创新环节 | 实验操作熟练度、工程问题解决能力 | ★★★★(80%) |

匹配度亮点:

1. 数学与物理基础的高度契合

自动化专业对微积分、线性代数的深度要求(如现代控制理论中的状态空间分析)与理科生的强数理背景直接匹配。

2. 逻辑思维在系统设计中的体现

控制系统的建模与仿真(如MATLAB/Simulink应用)依赖逻辑推理能力,与理科生思维特点一致。

3. 实践能力与工程需求的对接

理科生通过实验操作积累的动手经验(如传感器调试、PLC编程)可快速适应自动化工程实践。

潜在挑战:

1. 多学科交叉的广度要求

需补充计算机科学(如数据结构)、机械设计等跨领域知识,对单一理科背景学生可能形成学习压力。

2. 编程与硬件设计的深度要求

部分理科生对嵌入式系统开发(如ARM架构编程)或FPGA硬件设计缺乏前期积累,需额外学习。

3. 创新压力与团队协作

智能控制项目(如机器人竞赛)需要综合创新能力和团队管理经验,需通过实践逐步培养。

四、优化建议

1. 能力强化方向

2. 职业发展适配

自动化专业课程体系与理科生能力匹配度整体较高(约80%),尤其在数理基础、逻辑思维和实践能力方面表现突出。但在多学科整合和创新领域需通过课程优化与自主学习补足。对于理科生而言,选择自动化专业既能发挥既有优势,又能在智能制造、人工智能等新兴领域获得广阔发展空间。

推荐文章

环境工程领域前沿趋势对高考志愿填报的启示

2025-08-09高考志愿和就业市场的关系如何

2024-12-23高考志愿中的非全日制与全日制区别

2025-01-22高考志愿填报:新能源科学与工程专业适合哪些考生

2025-04-18如何提高河南高考生的综合素质

2025-02-01564分报考民航招飞需要满足哪些附加条件

2025-03-10高考后如何有效咨询专业信息

2024-12-31不同高校专业的录取分数线如何比较

2024-12-13学校与专业之间的关系如何

2025-02-24专业前景和个人兴趣,如何平衡

2024-10-31