在高考作文中实现理性与情感的和谐共生,是展现思辨深度与人文温度的关键。以下结合审题、结构、素材与表达等维度,提供具体策略:

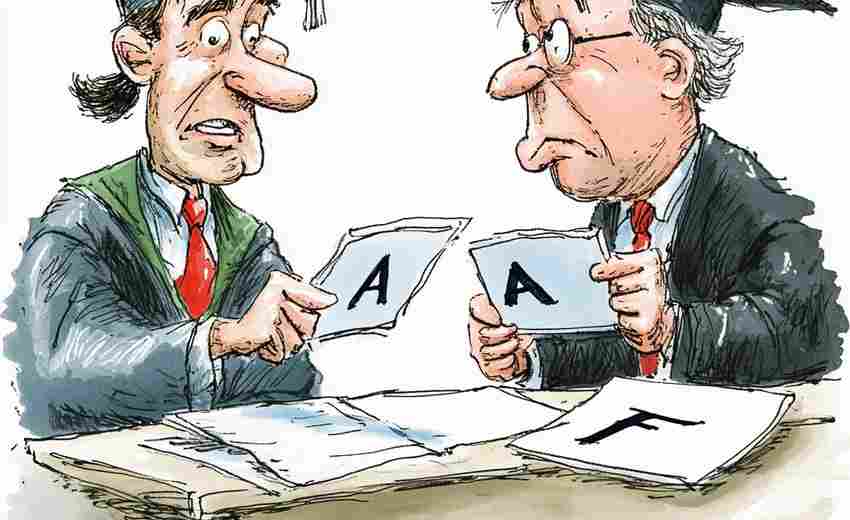

一、审题立意:以辩证思维统摄二元关系

1. 打破对立,寻找统一性

理性与情感并非对立两极,而是人类认知世界的双重维度。如康德所言,“头顶的星空”(感性)与“心中的道德法则”(理性)共同构成人类精神的经纬。审题时可借助“山水相依”“舵与帆”等比喻,将二者统一于生命哲学的框架中,如“感性如翼激发灵感,理性如舵校准方向”。

2. 分层递进,深化逻辑链条

递进式结构能展现思维深度。例如:

(参考网页2、59的递进式分析)

二、素材运用:多维案例展现思辨张力

1. 历史人物的矛盾统一

2. 社会现象的辩证剖析

例如对人工智能发展的思考:

三、语言表达:理性框架与感性修辞的交织

1. 理性语言的精准性

使用哲学概念(如康德的“二律背反”)、科学术语(如“非理性决策的神经机制”)增强论证权威性,但需用比喻化解抽象,如将理性比作“丈量世界的标尺”,感性喻为“触摸生命的指尖”。

2. 感性修辞的感染力

四、结构设计:逻辑与诗意的双线并行

推荐采用“凤头—豹腹—虎尾”结构:

1. 开篇:引用帕斯卡“心灵有理性无法参透的理由”破题,点明“理性与情感是人类认知的双螺旋”;

2. 主体:

3. 结尾:以《浮士德》中“两个灵魂栖居一个胸膛”收束,呼吁“在算法时代守护诗性,在数据洪流中锚定理性”。

五、注意事项

1. 避免二元对立陷阱:强调“动态平衡”而非简单并列,如用量子力学“波粒二象性”类比理性与情感的互补性;

2. 警惕空洞抒情:每个感性案例需有理性升华,如描述抗疫中医护人员的感性奉献后,转入“制度理性构建应急体系”的讨论;

3. 把握时代脉搏:结合Z世代“理性考证”与“感性追星”并存现象,分析青年文化中的平衡智慧。

高分关键:在高考作文中,理性与情感的融合需通过“辩证立意—多维论证—诗意表达”三位一体实现。如2024年上海卷“认可度”一题,可论述“社会理性标准与个体情感价值的博弈与和解”,既展现思维深度,又传递人文关怀。掌握此道,方能在800字的方寸间,织就理性与情感共舞的锦绣文章。

推荐文章

新高考模式下院校专业组志愿设置详解

2025-07-11传媒与新闻专业的职业选择有哪些

2025-03-04大气环流原理在高考综合题中的解题技巧

2025-04-19什么是叙事时间与叙事顺序

2024-11-11日语中的方言和标准语的差异

2024-11-10浙江高考报名(浙江高考报名证在哪里查看)

2024-03-07报考飞行器设计专业需要提前掌握哪些工程制图技能

2025-06-08受限专业的学科特点是什么

2024-12-16高考复读生转专升本,是否需要重新参加面试

2025-08-07新高考背景下,机器人工程与人工智能专业如何区分选择

2025-08-03