青少年网络沉迷现象作为社会热点问题,在高考议论文中具有丰富的探讨维度。以下从现象本质、成因、影响及解决路径四个层面展开多维分析,结合社会学、心理学与政策视角,构建逻辑严谨的论证框架:

一、现象本质的辩证性

网络沉迷并非简单的道德滑坡,而是数字时代技术赋权与人性弱点的矛盾产物。数据显示,2022年我国未成年网民达1.93亿,互联网普及率97.2%,这种全民触网的趋势使青少年难以隔绝数字环境。游戏设计的即时反馈机制与社交平台的算法推送,本质上是对人类原始奖赏回路的精准捕捉,正如《青少年蓝皮书》指出的,未成年人网络跟风模仿、价值观混乱等现象,正是技术特性与心智发育不成熟碰撞的结果。

二、多维成因的交互作用

1. 文化断层与代际冲突

传统社会教化模式在数字时代遭遇挑战。儒家文化强调的"勤勉克制"与网络世界"即时满足"的价值观形成对冲,家庭控制型、忽视型教养方式加剧青少年逃离现实的倾向。例如,92.3%的咨询案例为男性,折射出性别社会化过程中情绪宣泄渠道的缺失。

2. 技术异化的社会机制

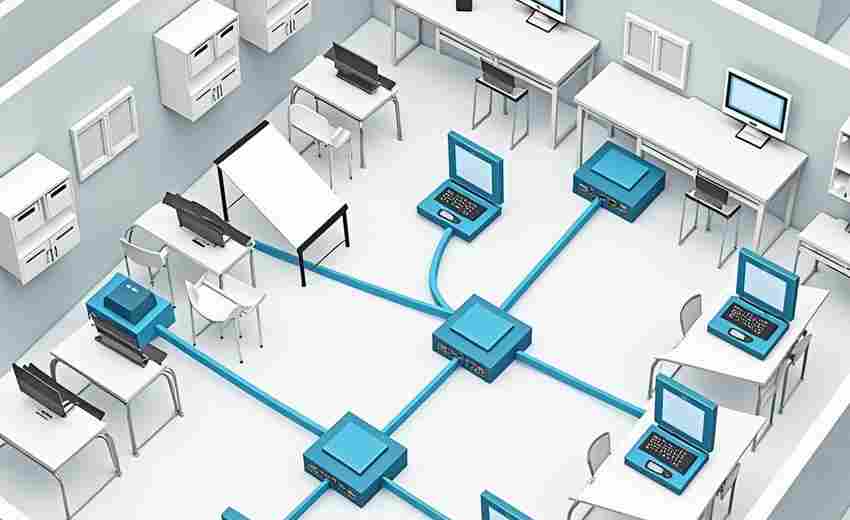

移动互联网突破时空限制,疫情后在线教育常态化使青少年日均触网时长激增,2024年调查显示41.2%青少年使用他人设备上网,智能手表、AI学习机等新型终端模糊学习与娱乐边界。算法推荐形成的"信息茧房"与游戏厂商的"心流设计",构成难以抗拒的沉浸式陷阱。

3. 个体心理的代偿需求

青少年通过虚拟成就弥补现实挫败感,研究显示多巴胺水平异常升高导致行为失控。网络关系成瘾(NRA)、信息过载成瘾(NIA)等类型,对应着现实社交焦虑、学业压力等深层心理诉求,形成"逃避-依赖-恶化"的恶性循环。

三、复合影响的连锁反应

1. 身心发展的双重侵蚀

长期低头姿势导致颈椎病变,蓝光暴露引发视网膜脱落风险;临床数据显示,网络成瘾者前额叶皮层灰质密度下降,自控力与认知功能受损。案例中14岁男孩为打赏主播耗尽家财,折射出价值观扭曲的危机。

2. 社会关系的结构性解体

虚拟社交替代现实互动,青少年在"点赞经济"中形成表演型人格。研究指出,过度依赖网络社交者现实共情能力下降57%,家庭沟通时长缩减至日均不足15分钟。如甘肃青年弑亲事件所示,网络依赖可能异化为极端行为。

四、治理路径的系统建构

1. 技术规制与立法保障

《未成年人网络保护条例》将"青少年模式"升级为强制标准,通过生物识别实现内容分级。两会提案建议建立游戏厂商准入制度,运用指纹、人脸识别强化实名认证,这类政策组合拳可压缩灰色操作空间。

2. 家校协同的生态重构

北京"互联护苗"行动证明,家长监督与学校媒介素养教育的结合能使青少年健康上网率提升32%。具体策略包括:设立家庭数字契约,开展"屏幕断食日"活动;学校开设算法批判课程,培养信息甄别能力。

3. 个体认知的重塑工程

借鉴积极心理学理论,引导青少年建立"使用-创造"的转化思维。如通过编程将游戏兴趣转化为数字创作,利用AI工具进行学术探究,实现从"沉迷者"到"掌控者"的身份跃迁。研究表明,参与网络内容创作的青少年成瘾风险降低41%。

五、论证深化的时代命题

在议论文中,可嵌入技术与人文关怀的哲学思辨。引用《数字时代的繁华与心灵的孤岛》中的悖论:"我们航行于信息海洋,却困守精神孤岛",揭示工具理性过度膨胀的危机。进而提出"数字素养"应成为现代公民的核心竞争力,倡导"科技向善"的价值取向,呼应《教育强国建设规划纲要》中"塑造发展新优势"的战略部署。

此分析框架兼顾现象描述与本质挖掘,既展现数据支撑的实证思维,又包含人文关怀的价值判断,符合高考议论文"深刻性、创新性"的评分要求。考生可选取2-3个维度重点突破,通过典型案例与政策法规的穿插引用,构建具有时代穿透力的论证体系。

推荐文章

如何通过省教育考试院官网查询高考征集志愿录取状态

2025-05-12大学分数线的历史变化趋势是怎样的

2024-11-21学校和专业选择的优先级如何

2025-01-23绿色经济崛起,环境相关专业是否值得高考生选择

2025-05-02当ChatGPT走进考场:原创性与技术依赖的博弈

2025-06-19安徽省新兴专业及其前景分析

2024-12-14调剂后的心理调适方法

2025-01-03高考分数线河南—往年河南高考分数线

2023-07-16如何通过高考志愿规划进入财务管理领域

2025-04-04从实习到高考志愿:10个关键问题解析

2025-04-20