高考后选择专业时,考生和家长常因信息不对称或认知偏差陷入误区。结合多个权威来源,以下是需重点规避的十大误区及应对建议:

一、盲目追求名校,忽视专业实力

误区表现:仅以学校名气为选择标准,忽略该校专业特色和实际水平。

正解:名校并非所有专业都强,普通院校的特色专业可能更具竞争力。例如,浙江理工大学的材料工程侧重丝绸研究,而哈工大则偏重航天材料,需结合具体方向选择。

二、不仔细研读招生章程

误区表现:忽视招生章程中的录取规则、体检要求、单科成绩限制等细节。

正解:章程是录取的法律依据,需关注“专业级差”“调剂政策”等内容,避免因信息遗漏导致退档。

三、志愿梯度设置不合理

误区表现:同一批次志愿未拉开分数差距,导致“高分低就”或滑档。

正解:采用“冲、稳、保、垫”策略,平行志愿下前两个可冲刺,中间稳扎,后两个保底。顺序志愿则需重点把握第一志愿。

四、盲目扎堆热门或高薪专业

误区表现:认为“热门=好就业”或“高薪=好专业”,忽视个人适配性。

正解:专业冷热会随市场变化波动(如早年生物热后遇冷),需结合兴趣与长期规划。例如,金融行业高薪但压力大,需综合评估自身抗压能力。

五、仅凭专业名称选择,忽视内涵

误区表现:望文生义,如误将“生物医学工程”当作医学专业,实为工科器械研发方向。

正解:需了解专业课程设置、就业方向及院校特色。例如,同是“材料工程”,不同院校研究方向差异显著。

六、不服从专业调剂

误区表现:担心被冷门专业录取,拒绝调剂,导致退档风险。

正解:服从调剂可增加录取概率,但需提前了解院校转专业政策,为后续调整留余地。

七、忽视考生兴趣与性格特质

误区表现:家长代选专业,忽略学生兴趣或内向者选需频繁社交的专业(如医学)。

正解:结合兴趣、能力、身体条件(如色盲避选化学)选择,避免学习动力不足。

八、误认为平行志愿无风险

误区表现:认为“分数够即稳录”,忽略退档风险。

正解:平行志愿存在“投档后因不服从调剂或单科成绩不达标被退档”的可能,需合理搭配专业梯度。

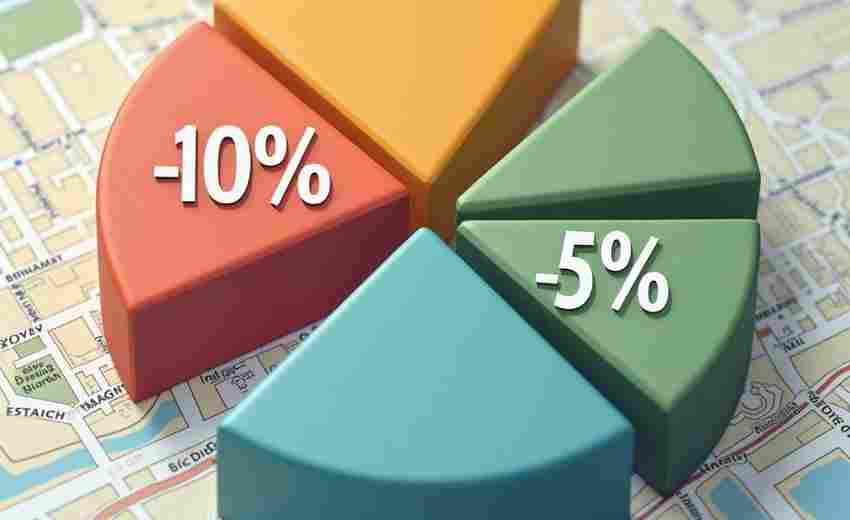

九、照搬往年录取分数线

误区表现:仅参考往年分数,忽略“大小年”波动及位次变化。

正解:关注分数线与批次线的差值、全省排名位次,分析近3年趋势。

十、家长主导志愿填报,忽视学生意愿

误区表现:父母包办志愿,导致学生进入大学后产生厌学情绪。

正解:家长应作为参谋,尊重学生选择权,通过沟通达成共识。

总结建议:填报时需综合院校实力、专业内涵、个人特质及政策规则,避免单一维度决策。可参考教育部官方数据,利用“冲稳保”策略,结合生涯规划理性选择。

推荐文章

高考志愿填报中的艺术类专业特点

2025-01-07农业信息技术的应用前景

2024-10-29艺术类招生包过承诺如何误导学生职业规划

2025-03-24GDP核算方法及常见高考计算题型解析

2025-03-28辽宁文科生如何通过志愿填报策略提升录取竞争力

2025-07-12环境科学专业的职业机会如何

2024-12-05如何掌握英语句型结构

2025-02-23学习市场营销专业需要了解哪些概念

2024-12-16法律职业路径对高考生选校有哪些建议

2025-08-10新高考背景下机械工程专业国考岗位报考指南

2025-06-04