一、课程深度与学术压力的挑战

1. 课程难度远超预期

研究型专业(如数学、物理学、生物科学等)往往需要扎实的理论基础和高强度的学术训练。例如,信息与计算科学专业实际是数学学科分支,涉及大量数学建模和编程。

建议:提前了解专业核心课程(如查阅高校培养方案),评估自身数学、逻辑分析等能力是否匹配。

2. 学术竞争与科研压力

研究型专业对学术成果要求较高,本科阶段可能需参与科研项目或论文发表。例如,心理学研究需长期阅读文献、设计实验,并面临数据收集的困难。

建议:培养自主学习能力和抗压能力,尽早接触科研导师或实验室资源。

二、职业规划与就业市场的隐性门槛

1. 学历内卷与深造必要性

多数研究型专业(如生物学、化学、哲学)本科就业面窄,需通过读研读博提升竞争力。例如,基础医学专业学生若想进入三甲医院,通常需博士学历。

建议:结合家庭经济条件与个人意愿,评估是否愿意长期投入学术道路。

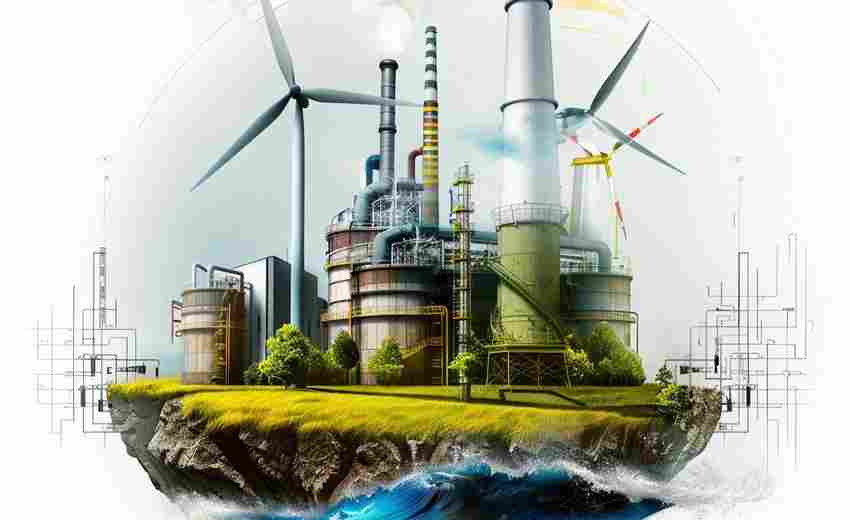

2. 市场需求与行业转型风险

部分传统研究领域(如材料科学)可能因产业升级而面临转型压力,需关注国家政策导向(如新能源、人工智能等交叉学科)。

建议:优先选择与新兴产业结合的专业方向(如计算生物学、量子信息科学)。

三、心理适应与学习模式的转变

1. 学术孤独感与自我驱动力

研究型学习强调独立思考和长期专注,与高中被动学习模式差异大。例如,数学、理论物理等专业需长时间钻研抽象问题,易产生挫败感。

建议:提前通过线上课程(如Coursera、MOOC)体验大学课程,培养学术兴趣。

2. 导师资源与学术环境依赖

研究型专业高度依赖导师指导和实验室资源。若高校师资薄弱或设备不足,可能限制学术发展。

建议:优先选择学科评估排名靠前的院校,或关注高校的科研平台建设情况。

四、填报策略与信息甄别

1. 避免“望文生义”选专业

如生物医学工程属于工科而非医学,心理学研究需大量统计学知识而非“读心术”。

建议:通过高校官网、学长学姐经验分享(如知乎、贴吧)了解真实学习内容。

2. 警惕“伪冷门”专业陷阱

部分专业看似冷门但实际竞争激烈(如古生物学),或就业地域局限性强(如海洋科学需沿海城市机会多)。

建议:结合地域产业特点选择专业,例如航天类专业优先考虑哈工大、西工大等院校。

五、长期发展的心理准备

选择研究型专业需做好“延迟满足”的心理建设:学术成果周期长(如一篇SCI论文可能耗时数年),且短期内经济回报有限。可参考《压力管理》等书籍提前学习情绪调节技巧,或通过实习、辅修(如计算机、数据分析)增加就业灵活性。

研究型专业适合对学术有强烈兴趣、耐得住寂寞且具备长期规划能力的学生。填报前务必结合自身特质与行业趋势,避免盲目跟风“热门”或“冷门”标签。

推荐文章

何时开始规划自己的专业方向

2025-01-18扬州大学艺术类各专业录取分数线差异如何

2025-05-26高考分数查询后如何进行补救

2024-12-15农业科学的研究方法有哪些

2025-02-01如何通过课外活动提升艺考面试表现

2025-08-01从高中到大学:市场营销专业需具备的数字化技能解析

2025-07-13云计算与大数据对网络工程专业高考生的技能要求解析

2025-08-08高考志愿填报前必问:行业需求与个人特质的匹配度

2025-05-21地理信息科学专业在灾害监测领域的高考应用前景解析

2025-06-01电气工程的职业发展前景如何

2024-11-25