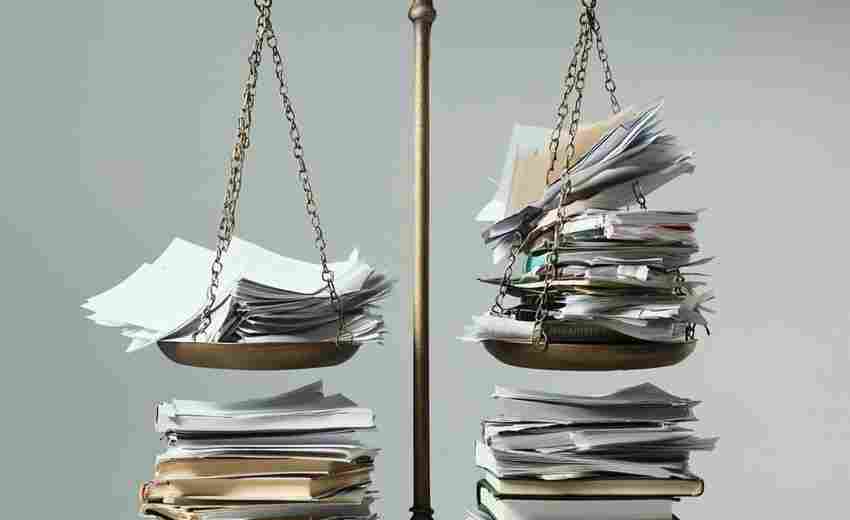

在高考志愿填报中,跨专业选择(如本科期间转专业或填报与兴趣不符专业后调整方向)是许多考生关注的焦点。以下从优势与风险两方面进行综合分析,并结合实际案例与政策提供建议:

一、跨专业选择的优势

1. 避免兴趣与专业错位的困境

许多学生因家长建议或盲目跟风填报热门专业,入学后才发现兴趣不符。跨专业选择(如转专业或辅修双学位)能及时调整方向,减少学习动力不足的问题。网页38提到,互联网行业领军人物如马云(英语专业)、刘强东(社会学专业)等均通过跨领域发展取得成功,说明兴趣驱动的转型潜力大。2. 复合型人才的市场竞争力

跨学科背景可增强职业竞争力。例如,金融科技、生物医学工程等新兴领域需要复合型知识结构。网页11指出,数据科学、人工智能等专业融合多学科,跨专业学习能提升就业优势。3. 应对行业周期波动

热门专业可能因市场饱和面临就业下滑(如近年土木工程、金融行业)。跨专业选择可分散风险,例如网页57案例中,学生本科选择环境工程,后跨专业保研至更契合就业需求的方向。4. 政策支持与灵活路径

多数高校提供转专业机会,部分学校如上海交大甚至取消转专业限制。辅修、双学位或跨校选修也为跨领域发展提供渠道。二、跨专业选择的风险

1. 学业压力与适应难度

跨专业需补修基础课程,可能导致课业负担加重。例如网页58案例中,学生从经济学转舞蹈艺术,需重新适应高强度训练。2. 转专业政策限制

部分高校对转专业设置门槛(如成绩排名前10%、仅限同校区转),竞争激烈。网页70提到某211高校不允许跨校区转专业,导致学生资源受限。3. 就业市场的不确定性

跨专业后可能面临“非科班出身”的就业歧视。网页38强调,行业周期变化(如互联网裁员潮)可能削弱转行优势,需长期规划。4. 志愿填报阶段的潜在风险

若为冲刺名校而选择冷门专业,可能因转专业失败陷入被动。网页47案例中,考生为进名校服从调剂至不感兴趣专业,最终影响职业发展。三、策略与建议

1. 评估兴趣与能力

通过职业测评、实习体验明确兴趣,避免盲目跨专业。网页71建议结合学科优势筛选,如数学差者慎选金融工程。2. 提前了解高校政策

查阅目标院校转专业条件(如成绩要求、名额比例),优先选择政策宽松的学校。网页66提醒,部分专业(如中外合作办学)不接受调剂,需谨慎填报。3. 制定“保底+冲刺”志愿方案

采用“冲稳保”策略:若计划跨专业,优先填报目标专业较强的院校,或选择大类招生(如工科试验班)以延迟细分方向。4. 利用辅修与考研转型

若转专业失败,可通过辅修双学位或跨专业考研调整方向。网页57案例中,学生通过保研实现从环境工程到高薪领域的跨越。5. 关注行业趋势与政策红利

结合国家战略(如新能源、数字经济)选择交叉学科,降低就业风险。网页11推荐人工智能、临床医学等兼具稳定性与前景的专业。总结

跨专业选择是一把双刃剑,既能为职业发展提供新路径,也可能因政策限制或适应困难导致风险。考生需结合个人兴趣、院校政策及行业趋势综合决策,优先选择兼容性强的学科,并通过辅修、实习等方式积累跨领域经验,最大化降低风险。

推荐文章

航空航天工程专业传热与燃烧课程对化学成绩有何要求

2025-04-30高考英语听力提升有哪些高效训练方法

2025-05-07学校排名与分数线之间的关系是什么

2025-02-19高考生必看:服务卡中的志愿填报风险评估技巧

2025-04-21江苏高考服从调剂是否保证提档不退档

2025-05-07如何通过招生计划估算提前批参与院校数量

2025-05-23近年来各专业录取分数线变化趋势

2025-02-19土木工程的主要工作内容是什么

2024-12-23填报志愿时需注意的分数线事项

2025-02-25艺术类、体育类考生录取规则有何新调整

2025-05-16