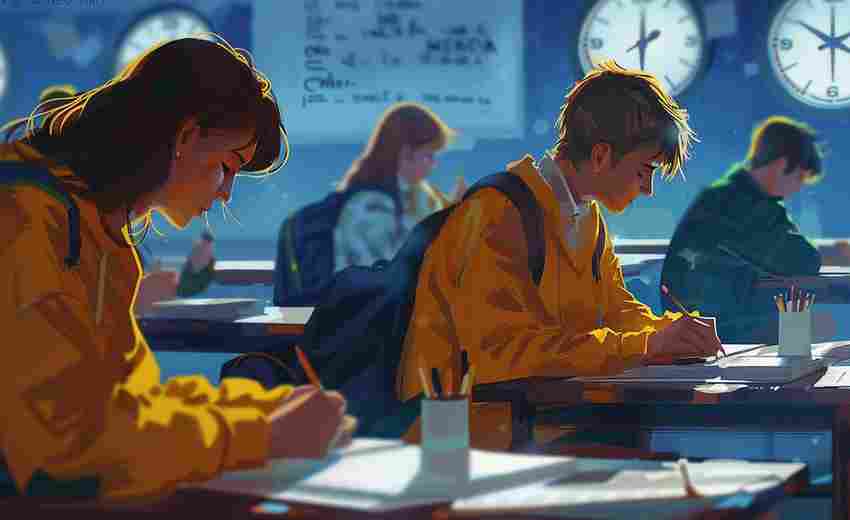

新高考改革背景下,历史学科的考查重心已从单纯的知识记忆转向对历史思维能力的深度考察,包括唯物史观、时空观念、史料实证、历史解释和家国情怀五大核心素养。以下结合改革趋势与教学实践,探讨历史思维能力的培养路径:

一、高考改革对历史思维能力的核心要求

1. 命题趋势变化

新高考历史试题呈现三大特点:材料分析题比重增加(如安徽卷材料解析题由1道增至2道,分值占比提升),开放性题目减少但综合性增强,以及对史料实证能力的强化(如要求通过甲骨文、文化遗存等分析早期国家特征)。

这意味着学生需具备跨时空分析、多角度解释、批判性评价的能力,而非机械记忆。

2. 学科核心素养导向

高考评价体系明确将关键能力(如逻辑推理、问题解决)与核心素养结合,强调通过历史事件理解社会发展规律,培养学生“以史为鉴”的思维习惯。例如,试题常通过中外对比(如丝绸之路与古希腊贸易)考查文明互鉴的视野。

二、历史思维培养的核心路径

(一)教学策略创新

1. 情境化教学与角色代入

2. 史料教学与跨学科融合

3. 项目式学习与问题驱动

(二)学习方法优化

1. 构建结构化知识体系

2. 强化批判性思维训练

3. 实战演练与规范答题

(三)评价体系重构

1. 多元评价机制

2. 赋分优化建议

三、保障机制与资源支持

1. 政策支持与课程改革

2. 教师能力提升

3. 社会共识与资源整合

四、总结与展望

新高考背景下,历史思维的培养需以核心素养为轴心,通过教学创新、学习优化、评价改革三轨并进,构建“知识—能力—价值观”融合的培养体系。未来,随着AI技术(如生成式问答工具)与历史教育的深度融合,个性化学习与思维训练的效率将进一步提升。如何平衡应试需求与人文素养培育,仍是教育者需持续探索的命题。正如北京某校教师所言:“历史教育的突围,不仅关乎学科存续,更关乎民族精神根基的传承。”

推荐文章

985院校vs普通高校:高考选择对未来薪资影响多大

2025-03-23什么时候可以收到高考录取通知书

2024-11-25哪些高校的食品科学与工程专业值得高考生报考

2025-04-18电子商务专业适合文科生报考吗核心课程与文理科关联分析

2025-09-28高考升学规划中的渠道管理:4P理论如何指导院校信息获取路径

2025-08-05高考艺术生如何把握虚拟现实行业机遇

2025-05-20二本专业公共基础课程对高考成绩的要求及影响

2025-05-13心理学专业的主要研究方向

2025-02-04三批次文科生如何通过考证提升就业竞争力

2025-04-09北京大学的哲学专业有何独特之处

2025-03-04